■早报记者 张素萍 许钹钹 王柏峰 文/图

民国时期,中山中路121号(庄府巷口)一带的街面,一溜房子大部分是老字号“共和参药行”的店面,那些进深很长的店中内宅,曾存放着货源地道的中草药,也曾是入城解放泉州的解放军部队住宿营地之一。

如今,中山路庄府巷口已无处寻觅共和参药行的痕迹,但药行创始人黄锡福的传奇人生故事依然在泉州街坊间流传。出身寒微的黄锡福,从一名药房学徒成长为造诣颇深的中医药行家,在瘟疫霍乱流行时救死济危,热心公益办校修桥,用心培养出一批泉州中药界公认的权威人士和医药界的知名人士,更是把一家微不足道的合股小药店发展成门市业务在泉州独领风骚的参药行。

进药房当学徒

边干杂活边读医书

口述:

我父亲出身贫苦,但他一生严以自律。十几岁在药房当学徒时,他几乎每天都第一个起床,大约5点就要扛门板开店门,到夜间八九点关了店门最后一个歇息。

1895年,黄锡福出生于惠安一赤贫农家,因在原籍生存艰难,举家迁居到鲤城。黄锡福儿时,父亲为本地乡绅当轿夫,母亲则受雇为人磨豆腐、洗衣裳。至八九岁,黄锡福入私塾念书,但仅过了两年半,就因家贫辍学。

14岁时,黄锡福进入“泉泰”药房当学徒,这是一段改变他一生的经历,直到晚年他仍津津乐道。在那里,他如饥似渴地汲取一切可以学习的知识。除了药房日常的工作,他还向老板陈世禄学习药物知识,又拜当时家居桂坛巷的黄颜先为师,学习中医知识。清晨,他早早起床,在开店之前,边干杂活边背诵药性三字经。夜晚,要挑灯学习又买不起煤油灯的他主动向老板提出义务做账房工作。这样,到了晚上八九点关了店门,他整理完账目后,就可以在煤油灯下潜心钻研中医典籍了。

民国初年瘟疫流行

不顾危险救死济危

口述:

父亲经常挂在嘴边的一句话是“天地之大德曰‘生’”,他一生敬畏生命,民国初年泉州瘟疫横行,那时候连口罩都没有,他就敢去医治人,甚至将严重的病人带回诊治。

民国初年,泉州一带瘟疫、霍乱横行。彼时,黄锡福已是积累了不少经验与知识的“另类”药房学徒。见街面上常有染上瘟疫后在路边痛苦挣扎的病人,黄锡福不忍,虽没有挂牌行医的资格,却也顾不上许多。他以毕生所学,自己开药方、熬汤药,撬开病人的嘴灌下去。有不少人灌了药后身体好转,痊愈了;也有人最终不治,他帮忙掩埋。

黄奕谦说,这是父亲在回顾平生时颇为自豪的一段往事,他为自己能用所学的医学知识屡次从死神手中夺回生命而深感喜悦。黄锡福这传奇般的经历,后来也救了他的长子黄启元。一次,黄启元染上霍乱,上吐下泻、脱水痉挛,不及时医疗一两天之内就濒于死亡。黄锡福知道后,沉着地开了药方,同时指定要到某山某处挖来赤土,用赤土水熬药灌下,果然一服而愈。

“‘古人云,不为良相,当为良医’,父亲常说医生是治病救人的职业,他为自己的这个职业而自豪。” 黄奕谦回忆。

医药兼修尤擅经营

药店业务全市居首

口述:

父亲一生刻苦自学,在医、药两方面都有相当深的造诣,尤其是对中药材的鉴定,当年在泉州应该没人敢说超过他。

1920年,时年25岁的黄锡福拿出原本准备成家的一笔钱与人合股,在中山中路庄府巷口开了一间小药店——共和参药行。三年后,其余两人经协商退股,自此,共和参药行由黄锡福独资经营。

经过长期刻苦自学,黄锡福在医、药两方面已经有了相当深的造诣,尤其是对中药材的鉴定。千差万别的中药材,只要经他目测、手拈、口尝,就能准确地报出产地、等级、药性药理。对一名经营者来说,这无疑是巨大的优势。

1945年,泉州“恒丰”药行老板罗玉树求助于黄锡福。原来,他曾卖给某客商一支名贵的犀牛角,由于抗战期间货路不畅,价格下滑,客商感到吃亏,便以“假犀角”为由诉诸法庭,想追回货款。当时并没有完备的检验设施,只能凭经验判断,黄锡福明知官司不易打,仍慨然允诺出庭作证。庭上他胸有成竹:上等犀角,是公犀之角,公犀角纹理细腻,而最明显的证据是,角内有一道白线贯通上下,所谓“心有灵犀一点通”即指此。法堂上当面剖验,果有白丝贯通,客商败诉。

“由于父亲对药材敏锐的鉴别能力及精心经营,共和参药行的规模逐渐扩大,业务日渐拓展,很快在泉州的中医界脱颖而出,门市业务全市居首,批发业务仅次于当时的昌隆药行,居全市第二位。”黄奕谦介绍。

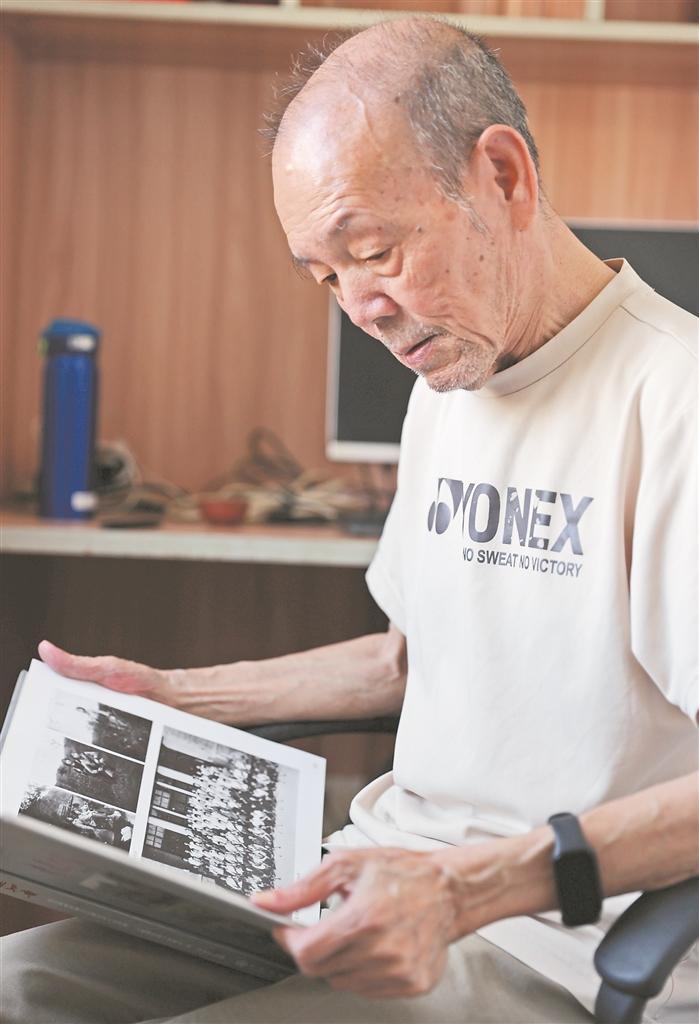

讲述人 黄奕谦

1946年出生于泉州古城,退休前从事媒体工作,是中山路老字号“共和参药行”创始人黄锡福之子。