中山路上的药房药铺

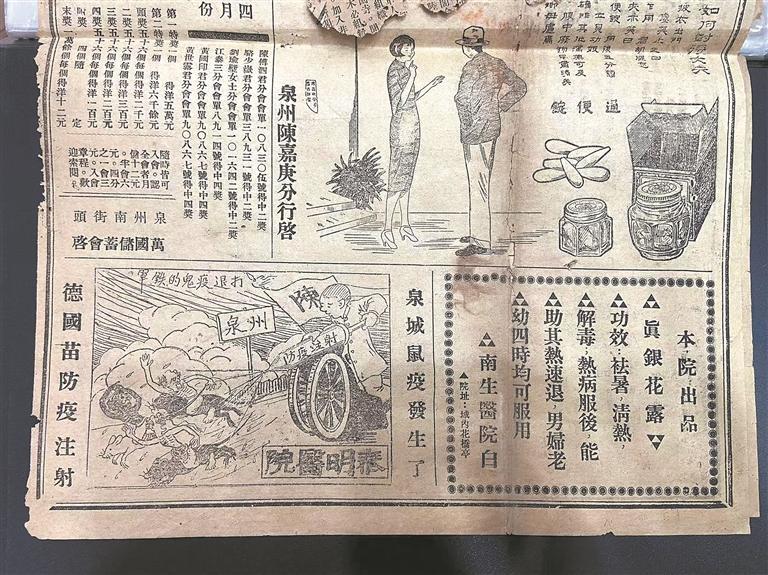

★泉州中山路较有名的药房(铺):新桥头的苏年福流生药房、金鱼巷口的王承宗三泰药店、打锡巷口的何大年永惠药店、马坂巷口的陈振辰南生药房、水门巷口的陈国珍泰明药店、洲顶的叶燕臣自元药房。当时医院、药房并举,看病、售药兼顾。后起者有的放弃诊所业务专事药房,如开设在打锡巷口的陈清源泉州药店、南街头的张骥崖泉永药房、指挥巷口的杨逢图大众药房等。

★昌隆参行:抗战期间创办于中山南路花桥亭边,经理为陈文卿,其人熟悉医药行情,商业信息灵通,昌隆成了泉州最大药行,设有门市部,零售参茸燕桂等贵重滋补药品,还批发一般药材及成药。参行存货量多,营业额大,能左右泉州药物行市,曾被称为“东南七省药王”。

★春生堂:经销店曾设在中山南路旧449号(今411号),春生堂与松筠堂、万全堂并称三大疯伤补酒,系永春拳师郭信春于清道光年间始创。

严以治店和衷共济

培养一批医药名家

口述:

父亲不仅自己一生严谨方正,对员工、子女也有极严格的要求。在他的培养下,共和参药行走出了一批泉州中药界公认的权威人士。

黄锡福一贯严以治店,因药材与生命健康息息相关,他要求所有店员都要有较强的业务能力、敏锐的判断识别能力和竭诚敬业的态度。当时“共和”的货源主要来自两个渠道,一是药材的原产地,一是到全国各通商大埠采办。无论从哪个渠道进货,黄锡福要求认准地道产品,强调货真价实,绝不以次充好。对于贵重的药材,他委派最信任的人专门采购并亲自验收。

在黄奕谦的印象中,父亲很注重对后辈的教导与培养。他亲自辅导指点,悉心培养了一批业务上的行家里手:其内侄王清海,曾任“共和”经理,后任泉州市医药公司中药部业务主办;蔡天炳,原“共和”批发部负责人,后任泉州市医药公司经理;王秀围,曾任“共和”高级药材采购人员,后来成了泉州中药界公认的权威人士。其他一批曾在“共和”供职的人员,如王慕农、杨好生、萧俊明、陈英球、陈英武等,也都是泉州医药界的知名人士。

后来有些店员独立开店,如刘金秋创办了“仁和”,陈英球创办了“源和”,陈英武创办了“大和”,都把铺号缀上一个“和”字,以示对“共和”的纪念,由此不难想象“共和”对他们的影响之大。

门市业务独领风骚

规模扩大广开分号

口述:

当时的中山路庄府巷口一带,街面一溜房子大部分是“共和”的店面,建筑面积大概有1000平方米。

在激烈的竞争中,“共和”冲杀了出来,从一个本微店小的合股小药店发展到颇具规模的参药行,尤其是门市业务,在全市中药铺中一直是独领风骚。“共和”与上海、天津、武汉、温州、福州、厦门、漳州、香港等地著名商埠都有直接的业务关系。同时,在各主要商埠都委托当地药庄采办,及时通报参药市情价格,调剂货源互通有无。在晋江、南安、惠安、永春、德化、莆田、仙游等地,“共和”也与批发商们建立密切的联系,凡来“共和”批发药材的客商都予免费食宿招待;熟悉的客户遇到银根(即资金)抽紧等困难,予以赊销,先交货,待“年关”结账。

据黄奕谦回忆,当时战乱频繁,交通不便,外出采购常常要长途跋涉,不仅辛苦,还有风险。黄锡福对采购人员予以充分信任,全权委托,还给20%的红利分成,使采购人员悉心尽命。

而在门市业务上,黄锡福要求不问穷富官民,童叟无欺。如到店抓药,要求每贴药过秤,使药量均匀。一些须现场加工研末、加纱袋、切片的,不厌其烦。更不用说对贫苦的顾客免费供应蜜饯以配药,对外地客人代煎药物,门口常年免费奉茶,这些看似微小的善举,在客观上起到了扩大行号影响、增强吸引力的作用。

黄奕谦查阅统计过,父亲先后开办了数个分号,包括1930年在涂门街合资开办“福建参行”,1938年投股开办“华洋药房”,1941年合资开办“南山药房”,1942年投资开办“东南药房”等。高峰时期,“共和”在市区中山路、新门街、涂门街、东街、西街、北门街有40余家药铺。

办校建桥乐善好施

运输药物支援地下党

口述:

父亲不仅是中药界的行家,也是个顾大局的爱国者。中华人民共和国成立初期,他不仅积极宣传党的政策,还奔走筹集军粮,支援解放全国的斗争。

“虽然‘共和’规模很大,但父亲克勤克俭、自奉淡薄,他在世时,一般富裕人家都有的电风扇、电话、收音机之类,我们家里从未建置。”黄奕谦说,尽管拥有一定的资产和地位,但父亲几乎不曾将“享受”二字放在心中。

与之形成鲜明对比的是,黄锡福对公益事业十分热心,他是泉州“花桥亭”慈善事业长年的热心董事。或许由于幼时深感接受教育的难能可贵,他极力鼓励“共和”店员读书钻研,免费供应照明,还在惠安黄塘乡后郭村创办小学,参与创办惠西中学,支持家乡的教育事业。他还独资兴建故乡一座石桥,取名“惠恩桥”,以示不忘故乡养育之恩。

乐善好施的黄锡福还奔走筹集军粮、军饷,支援解放全国的斗争。据记载,中华人民共和国成立前夕,他的长子黄启元倾向革命,参加地下党外围组织的活动。地下党员王传炉常来“共和”,邀集热血青年一起学唱革命歌曲,组织他们为闽、浙、赣游击队筹集医药用品。黄启元常于深夜将店中的药物偷运出去给革命军队。

1949年8月底,泉州城解放后,黄锡福对入城的解放军部队热情欢迎。相当长一段时间内,部队中数十人的一个住宿营地就设在共和参药行的内宅。

家风严谨视俭为荣

为子女后代立风范

口述:

父亲退休后,经批准开设了私人诊所,他专门印制了“黄锡福处方笺”以示负责,同时还建立完备的医案登记。行医几年后,他的医案就有两尺多高。

1956年,黄锡福带着“共和”在工商界带头申请公私合营,“共和”后来成为地方国营企业。此后,黄锡福担任市医药公司顾问,直至1960年退休。

退休后,黄锡福经批准开设私人诊所。他每次行医都会一一登记所有的处方、病史、症候、诊断结论,短短几年,医案登记在桌子上堆了一大摞。“父亲的医案登记是用蝇头小楷写的,工工整整、巨细不遗,我们翻阅时感触很深。”黄奕谦说,当时生活消费水平不高,父亲收的诊金很低,大多是二角,遇到生活穷困的病人还经常分文不取。

20世纪60年代初,在石狮颇具名望的蔡垂钱中医师拟来泉州开设私家诊所,苦于一时找不到合适的地点。黄锡福邀请他来家中,同处一室,各自挂牌。“虽是竞争对手,但父亲不介怀,每次有病人登门,他总是先微笑着问:‘找黄医生还是找蔡医生?’”黄奕谦回忆,父亲的坦荡胸怀和气量,一时传为佳话。

黄锡福育有子女十人,虽岗位不同,但都是单位的骨干人员、先进工作者。在黄奕谦看来,他们的成长成才,离不开父亲的严谨家风、言传身教,“父亲总是教导子女要勤俭节约,我们兄弟姐妹都是粗布衣服,常常是从老大穿到老五老六,缝缝补补,视俭省为荣”。

本文在采写中得到泉州市鲤城文史学会监事许月才先生的帮助,特此感谢。