本期执行 赖小玲 王柏峰

今年是“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”申遗成功两周年,为加深广大市民对泉州文化历史脉络、丰富内涵、人文特征和当代价值的理解与认识,进一步激发全社会的文化自觉和文化自信,近日,丰泽区图书馆邀请宋史研究者、历史作家吴钩先生为市民开展了一场精彩的讲座,为大家讲述泉州宋代海外贸易盛况。

吴钩先生从宋元时代的大历史视角出发,带领大家跨越时空,探寻古代泉州开放与繁荣的前因后果,让大家对泉州这一宋元“东方第一大港”的“前世今生”有了更深刻的认识。

“苍官影里三洲路,涨海声中万国商。”在宋史作家的娓娓讲述中,繁华的泉州港、“市井十洲人”的传奇往事跃然眼前。

宋朝倍加重视市舶司

千年前,这是一座令各国商人都心动不已的城。吴钩从《光明之城》描述的刺桐港说起,他说,作为一名宋史研究者,泉州深深地吸引了他。

在宋代发达的商业中,有一类贸易值得特别指出来;在宋朝商人群体中,有一类商人的兴起意义重大。这类贸易便是建立在航海基础上的海外贸易,宋人称之为“市舶”;这类商人便是从事海外贸易的商贾,宋人称之为“海商”。

据吴钩先生介绍,宋王朝之所以热心于市舶,是出于经济收益的考虑。如果说,朝贡贸易是亏本的生意,市舶显然就是非常划算的贸易,不但国家能从中课税,参与海外贸易的众多商民也获益匪浅。

从多方面史料可以见证宋朝君主对市舶的重视——宋太宗“谴内侍八人赍敕书金帛分四纲,各往海南诸蕃国勾招进奉,博买香药、犀牙、真珠、龙脑;每纲赍空名诏书,于所至处赐之”;宋神宗说“东南利国之大,舶商亦居其一焉。昔钱(指吴越钱氏)、刘(南汉刘氏)窃据浙、广,内足自富,外足抗中国者,亦由笼海商得术也。卿宜创法讲求,不惟岁获厚利,兼使外蕃辐辏中国,亦壮观一事也”;宋高宗说“市舶之利最厚,若措置合宜,所得动以百万计,岂不胜取之于民。朕所以留意于此,庶几可以少宽民力尔”……

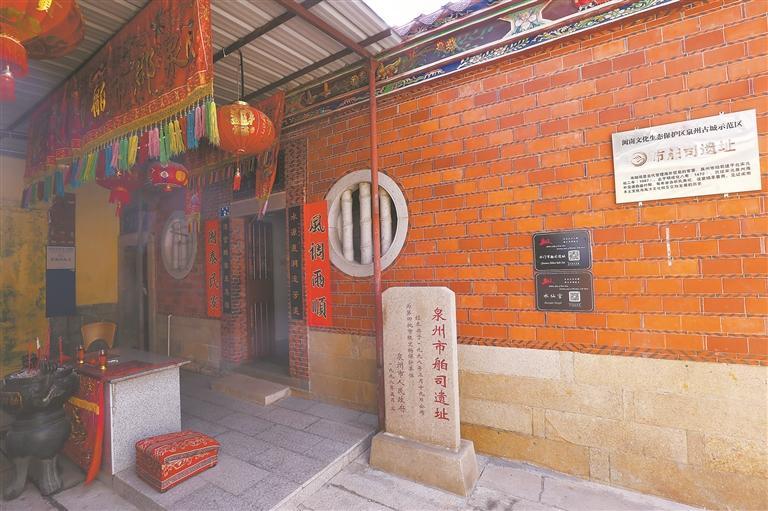

宋朝的市舶司、市舶务,相当于今天的海关。据吴钩先生介绍,如果从半空鸟瞰宋朝境内的海岸线,可以看到,从东北方的胶州湾,到中部的杭州湾和福州、泉州、漳州金三角,再到南部的广州湾、琼州海峡,布满开展市舶的港口,宋人说:“今天下沿海州郡,自东北而西南,其行至钦州止矣。沿海州郡,类有市舶。”密州、明州、杭州、泉州、广州均设有市舶司;温州、江阴军、秀州华亭县等地设了市舶务;澉浦镇则设有市舶场。

在宋朝的东南沿海地区,从事海外贸易的商人不计其数,“贩海之商,无非豪富之民,江、淮、闽、浙处处有之” ,“豪富之民”是大海商,财大气粗,自备有大海船,从市舶中获取的利润最厚,如泉州人杨客,“为海贾十余年,致赀二万万”;另一位泉州海商朱纺,自任纲首(船长),远航三佛齐(今苏门答腊岛)经商,“往返不期年,获利百倍”。大海商也会雇佣“职业经理人”带领船队出海,自己并不涉洋。

一段段波澜壮阔的海洋贸易史在解读中缓缓铺开。