泉州市舶司后来居上

相比其他城市,泉州市舶司的设立最晚,于北宋元祐年间设置,但泉州市舶司却后来居上,于南宋时期成为最大的贸易港。近400年间,泉州市舶司见证了宋元时期泉州海外交通和港口贸易的繁华盛景。

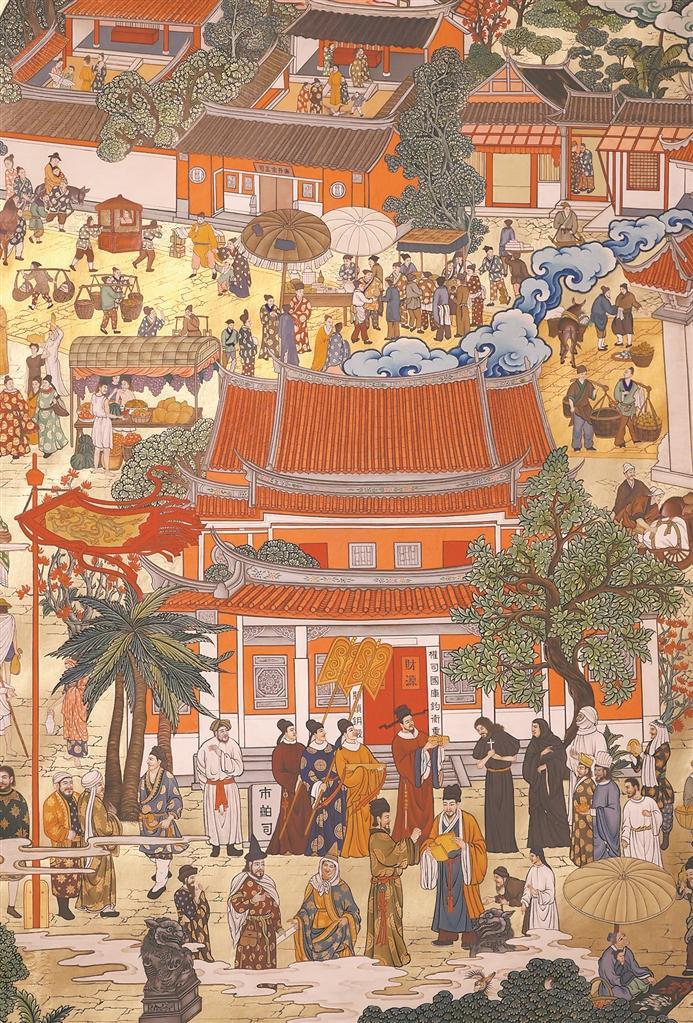

如今,走近市舶司,虽已无法看到它过去的“海上舟频入”“大舶高樯多海宝”之繁华,但通过考古出的建筑遗迹和瓷器,仍能感受领略它曾经的开放和包容:多少中外船只在这里穿梭来往,多少货物在这里堆积如山,多少市井十洲人在这里如何流连忘返,多少外来文化在这里交流和融合。

宋元时期的泉州港之所以盛极一时,绝非偶然,吴钩认为,它是中国政治、经济重心逐渐南移和泉州地区经济社会快速发展的必然结果。

据《晋江县志》记载:“赵崇度提举市舶司,度与郡守真德秀同心划洗前弊,罢扣买,禁重征,逾年舶至三倍”。建炎二年至绍兴四年(公元1128年至1134年),泉州所交的税金在全国占很大的比重。在宋初,泉州已是“蕃舶之饶,杂货山积”。在元代泉州海外贸易更是达到极盛。泉州对外通商的国家和地区由南宋时的58个增至98个,进口商品主要以香料、药物为主,出口商品则以丝织品和瓷器为大宗。而且最多时进出口货物在400种以上。与近百个国家和地区通商贸易,被誉为“世界上最大的港口之一”。

“宋朝时期,中国人首次大规模从事对外贸易,不再主要依靠外国中间商”。

公元13世纪的泉州已与世界经济体系相互紧密连接,在中国宋元时期繁荣的对外贸易中,泉州港占有突出的地位,由一个普通的贸易港发展成中外贸易的重要海上枢纽,成为中国和亚非欧各国人民友好往来的桥梁,被誉为“中国的阿拉伯走廊”。

吴钩认为:“‘涨海声中万国商’的市舶盛况,是宋朝政府与商民共同缔造出来的。”

泉州市舶司,为宋元时期中外海商进出港提供便利,为海外交通与中外文化交流保驾护航。虽然市舶司在明成化八年(1472年)撤销,但是,其所带来的文化交流和文明对话,丰富了泉州这座城市,并长久地影响着人们的精神世界。

朝廷重视奖励海商、蕃商

在讲座中,吴钩重点提到宋朝政府给海商、蕃商的奖励,“诸市舶纲首,能招诱舶舟、抽解物货累价及五万贯、十万贯者,补官有差”,海商若“招商引资”效果显著,蕃商若纳税5万贯以上,宋政府都会给予奖励。

宋朝政府鼓励海商积极出洋贸易。每年十月至十一月,主管海外贸易的各处市舶机构与沿海地方政府照例要举行“遣舶祈风”的祭祀仪式。吴钩先生表示,官方主持祈风,其意义不在于祈祷,而是表明态度:朝廷与你们是站在一起的,都祈愿你们出海贸易平安顺利。

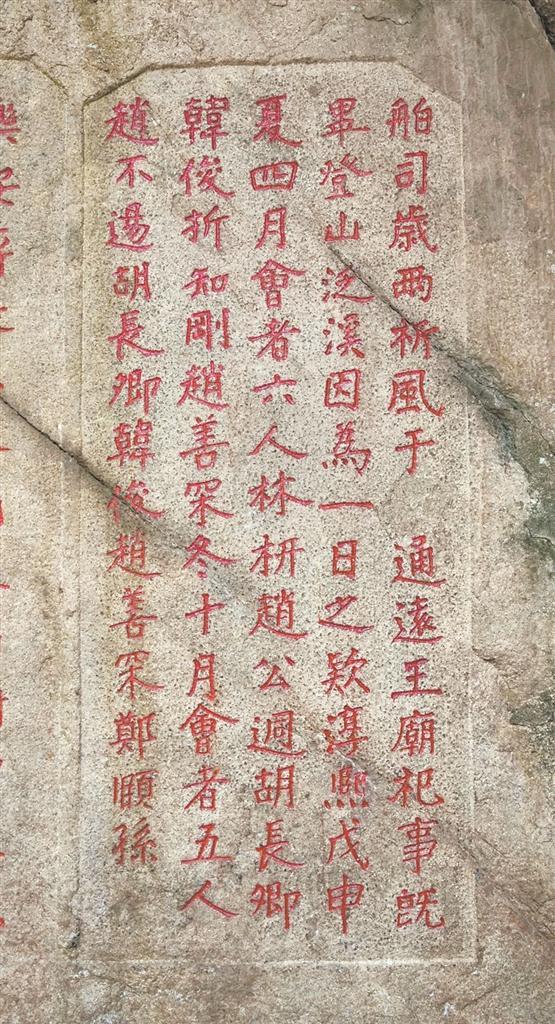

在泉州,每年市舶司官员到九日山参与航海祈风典礼。在泉州市舶司遗址的主题展厅里,记者了解到:每年夏冬时节,宋代泉州地方长官或者市舶司长官率领相关僚属,来到九日山麓的延福寺、昭惠庙,举行向海神通远王祈求航海顺风的官方典礼。这一特殊仪式被记录在九日山崖壁上,这是全国目前仅有的。目前尚存有10方航海祈风石刻,反映了宋代泉州官方对海外贸易的重视和管理制度的成熟。

宋政府不但鼓励中国的海商出洋贸易,也欢迎海外的蕃商来宋做生意。蕃商只要依法在市舶司报关、完成纳税手续之后,便可自由来去、自由经商,或在宋居留。他们的财产权、经营权、居留权都受到法律保护。

据《泉州历史文化概览》中记载:宋代侨居泉州的蕃商,数量众多,他们或杂居民间,或聚居城南。当时,泉州城内不仅有蕃人聚居的蕃人巷,而且有专供蕃人子弟入学的蕃学。在这些侨民中,人数最多的是来自阿拉伯和波斯地区的穆斯林,他们的宗教信仰和风俗习惯在泉州得到尊重。1009年,阿拉伯人创建了现位于泉州涂门街的清真寺(“清净寺”)。南宋绍兴年间,波斯人施那帏在泉州东坂创建穆斯林公墓。

北宋时,有市舶司的港口城市设有专门招待外国使者、客商的驿站。泉州在政和五年(1115年)设立来远驿,并制定犒宴馈送条款,指派专职官员进行招待。

重视蕃商的结果是出现“市井十洲人”的繁华、包容景象。

以古鉴今,得出“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富”。