■融媒体记者 朱彩云/文

2010年,本社记者专访惠安文史专家并于《东南早报》发表《少年包青天在惠安生活过三四年?》,报道影响深远,近日吸引了包公家乡人来泉州探秘。包公家乡人认为:“可把问号拉直,少年包拯极大可能在泉州生活过!泉州或为包拯第二故乡。”

近日,由安徽日报报业集团、中共肥东县委主办,肥东县委宣传部、新安晚报社承办的“我从包公家乡来”大型融媒体采访团奔赴惠安、石狮、泉州市区等地,探寻和挖掘包公故事、包公文化,泉州、肥东两地专家学者、作家与媒体人就此相聚一堂共同交流。

(图片由“我从包公家乡来”采访团、惠安张国琳提供)

相关链接

泉州灯谜里的包公

2015年中央电视台《中国谜语大会》(第二季)节目获奖灯谜中,有一条灯谜与包公有关,为泉州人创作,亦引发了包公故里专家学者的兴趣——

“包拯额头生异相”(猜4字流行歌曲),作者为泉州谜家张非。谜底您猜出来了吗?

包拯父亲包令仪曾任惠安知县

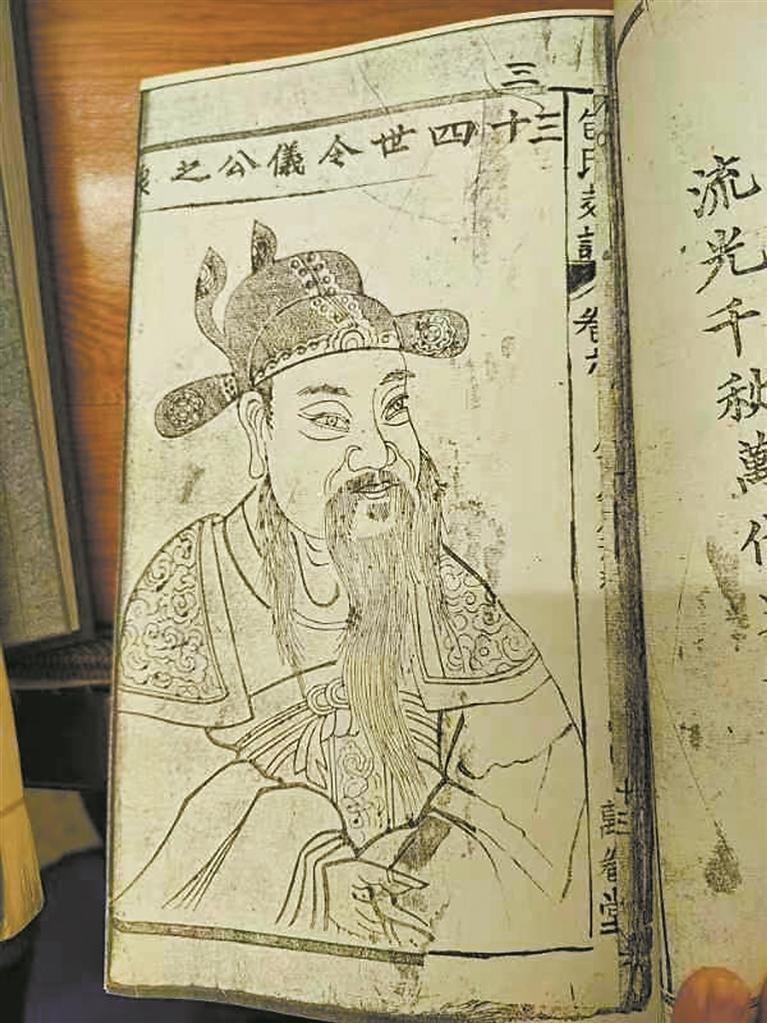

明代惠安人张岳所著《惠安县志》卷之十一“秩官记”记载,包令仪于宋真宗大中祥符五年(1012)就任惠安知县。

包令仪是包拯的父亲。包拯为古代断狱高手,民间誉为“包青天”。

《张岳传》作者、惠安县政协文史委主任张国琳介绍,包令仪为进士出身,在惠安当了四年知县就离任了,没有传记及其他政绩史料,惠安民间也未搜集到与他有关的传说故事。包令仪的下一任知县是后来当了宰相的陈执中,在大中祥符八年(1015)接任。

张国琳分析,包令仪在惠安当了四年官,包拯是宋咸平二年(999)出生的,推算起来那时包拯大约十三岁,那么,父亲离任时,包拯是十六七岁。年少的包拯,很可能随父宦游。

他分析:“包令仪之前生有二子,可惜都夭折了。包拯是他所生的第三子,从常理上来说,包令仪不会在赴任时将妻儿丢在家里不管,自己一去多年。再说,在宋代,家属随任是朝廷允许和司空见惯的事,包拯完全有可能随父母在惠安生活。”

“包令仪为官的县衙就在现在的惠安文庙(孔庙)附近。”惠安县博物馆馆长郭晓兵介绍,包拯年少时或就近在惠安文庙求过学。

包公家乡人纷纷表示,史载包拯的父亲在泉州惠安当官,加上未发现任何包拯这段时间在别处的记载,少年包青天极大可能在泉州生活过。十三岁至十六七岁,是一个人树立人生观的关键时期。包拯在日后成为什么样的人,和他的少年经历密不可分。泉州是历史文化名城、世遗之城,是海上丝绸之路起点,有着深厚的历史文化底蕴,包公文化在这里也随着海洋文明通过海上贸易线一同出海,得以在东南亚广泛传播。包公文化及精神历久弥新,是中华文明史上一笔弥足珍贵的精神财富。

包拯韩琦为同年进士 父亲皆曾在泉为官

包拯29岁时参加了在开封府举行的科考。考试揭晓,前三名为王尧臣、韩琦、赵概。包拯名列甲科一等,为第24名进士。与包拯同榜的一千多名进士中有一个惠安人,名叫张惟德。包拯父子是肥东历史上三对“父子进士”中的一对。

韩琦与包拯为同年进士,韩琦之父为泉州知府韩国华,母连理。韩琦出生在泉州,此地旧时有“生韩古庙”。韩琦中进士后修建惠安辋川巨济桥和圆智庵,后为一代名相。泉州还有一条古巷名为“连理巷”,命名源自韩琦生母连理,这又是另一番故事了。

韩国华于景德四年(1007)当泉州知府,1011年离任,1012年,包令仪当惠安知县,也就是前后脚的事。

《包公传》作者认可包公在泉州生活一说

回顾2010年,张国琳曾远赴包拯的故乡安徽合肥市肥东县考证,带着“包拯父亲到惠安当过多年县令”的有关史料,访问了安徽省三位对包拯最有研究的专家,他们都认可“包拯少年时很可能随父来过惠安生活多年”的判断。其中一位专家程如峰,参加过包拯墓的发掘工作全过程,出版《包公传》《解开包公墓之谜》等书籍。

在安徽考证过程中,张国琳了解到,1973年出土的包公墓志铭中,也看不出包公的少年时代是在哪度过的。墓志铭是包拯的同年进士、同为枢密副使的吴奎撰写的,其中对于包拯29岁中进士之前的记载仅有“始于孝闻于闾……公幼则挺然若成人,不为狎戏,长弥勗厉操守”。

包拯的同乡、清代李鸿章撰写的《重修包孝肃祠记》中有一句“公固有祠在城外香花墩,相传为公读书处”,注释是“合肥包公祠始建于包公死后4年,原在城内,明代后期,迁至今所”,也没有交代清楚。

北京教授孔繁敏的《包拯年谱》,内文中对包拯少年时代的考证和记载仅为只言片语。

如今,张国琳快退休了,他很高兴在退休前,能和包公家乡人在泉州相会:“清风常吹拂,两地夙缘来。”

宋代官员携家眷上任不为奇

包拯之父包令仪到惠安当县令,离任20多年后,沈括的父亲沈周于1040年走马上任当泉州知府,把儿子沈括也带上了。沈括在他的《梦溪笔谈》里记载了一些稀奇古怪的事,其中部分与泉州有关,譬如少年沈括曾到南安九日山访古,偶遇唐诗人韩偓的后裔;少年沈括还和告老还乡的泉州官员有接触,由官员所带卷宗了解“真假李顺”的鲜为人知案情内幕……

少年沈括受泉州文化熏陶滋养,泉州学界龚书群先生在世时曾接受本社记者采访,他说,有趣的是,沈括后来在所撰写的《梦溪笔谈》书中偶尔还体现了闽南方言。

由此可见,宋代官员携家眷上任不为奇。

“北宋元丰七年(1084),江西人程节赴任就携带妻、子。”张国琳介绍,此人生活的年代与包公相近,故可作为参照。

《梦溪笔谈》称包拯“笑比黄河清”

沈括在《梦溪笔谈》里记录了一则《包孝肃为吏所卖》故事,说的是包拯以明察秋毫著称,但有一次不慎被小吏欺瞒。小人做奸邪的勾当,原本就是很难防备的。书中又描绘道:孝肃天性峭严,未尝有笑容,人谓“包希仁笑比黄河清”。意指包拯生性峭严,从未有过笑容,人们称其是“包拯的笑比黄河还要清”。

《梦溪笔谈》里还有一则记载,说的是漳州一带有一条河,名叫“乌脚溪”,涉水过河的人脚都变成黑色,几十里之内水都不能喝,喝了的话就生瘴病。有一位龙图大学士梅公仪在地方做官时,沿官路到了漳州,他向来多病,不小心落水中,被救出来后,全身墨黑,他自以为会死。可是奇怪的是,从此之后,他的旧病全消,顿时感觉康泰健壮,不再像从前那样孱弱多病。这又不知是什么原因。

包拯有“包黑子”“黑脸包公”的称号,说起缘由,有两种说法,一说是在戏剧中,包拯是一身黑色的官服,且在《三侠五义》中他出生时长得黑,7岁时起名就叫“黑子”,民间就有了“包黑子”的叫法;另一说就是来自《梦溪笔谈》中的这一则故事,写戏人把“梅龙图”移花接木到了“包龙图”身上,把“包龙图”写成了浑身漆黑的“包黑子”。当然,《梦溪笔谈》这则听闻与包公“包黑子”是否真的有关,就无从考证了。

“长嫂如母”实为包拯长媳

包公戏里常有这么一个情节,包拯由长嫂养大成人。中国作家协会会员、安徽省包公研究中心常务副主任许泽夫介绍,包公故里如今还有着“长嫂如母”的传统观念。

多方研究,包拯有两个哥哥皆夭折了,不存在长嫂。包公的长子娶崔氏女为妻,其母吕氏乃三度任宰相的吕蒙正之女。包拯长子病故后,崔氏不愿改嫁,这在《宋史·包拯传》里有记载。包公的小儿子包绶出生,崔氏得知后接回家中精心抚养,墓志铭称“慈养之如己子”。人们将包拯小儿子包绶的一段经历,进行了一厢情愿的移花接木,加在了包拯身上。

包拯父亲包令仪,母亲为张氏。中进士后,包拯历任大理监事、建昌知县。由于父母年事已高,包公便弃官在家奉养双亲。数年后父母相继去世,他把父母葬于城东,在墓旁守孝三年。包拯后任龙图阁直学士、权三司使,故世人以包龙图称之。包公于嘉祐二年(1057)三月,权知开封府,任职实际只有一年零三个月,但执法严峻,不畏权贵,为世人称颂。

石狮“包公馆”化解邻里纠纷

泉州石狮市有一包公馆,当地居民有啥矛盾纠纷都喜欢到这里来找“包大人”评评理。包公文化中公平、公正、公开的精神内核在这里得到了很好的传承。

5月14日,“我从包公家乡来”大型融媒体采访团来到石狮市包公馆。在石狮市永宁第四社区三合境内,穿过一条条小巷,一座隐藏于民居间的小庙映入眼帘,庙门上写着“包公馆”,不少游客慕名而来。

馆内供奉有包拯及包拯夫人像,不时有游客前来瞻仰。包公馆讲解员林增典介绍,包公馆始建于清代,原是高姓人家祖上家宅。1992年,经多方集资重建为现在的包公馆。

“许多人看过和包公相关的戏曲,高甲戏里就有包公断案的故事。”林增典说,人们对包公的印象是刚正不阿、铁面无私。居民有了“断不清、辨不明”的矛盾纠纷,就自发来到包公馆“包大人”面前来明公理、断是非。后来,包公馆就成为当地几个社区居民调解矛盾纠纷的场所,形成以和为贵、敦亲睦邻的风气。

据了解,泉州市区、惠安等地宫庙,亦有祭祀包公的。