■融媒体记者 张素萍 文/图

连日来,泉州市普查队伍走进晋江市金井镇,大家走街串巷、进村入户,调查、认定、登记新发现的不可移动文物。在金井镇塘东村,普查人员发现一处保存完好且沿用至今的防炮洞遗址,这一防炮洞既是“八二三炮战”的重要相关军事设施,其背后更是承载了海外华侨对家乡的思恋和浓浓的家国情怀。

现场

防炮洞保存完好

门额上刻着“保家卫国”

5月30日上午,泉州市文旅局文保科副科长李庆军、晋江市文保中心主任吴金鹏、晋江市金井镇塘东村党总支书记蔡松群、塘东村老年协会秘书长蔡清云,带领记者一同探访了塘东村防炮洞遗址。

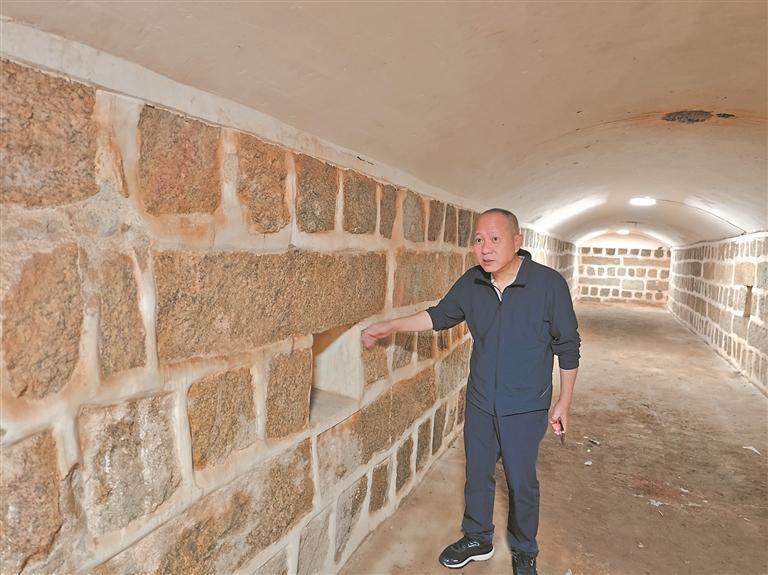

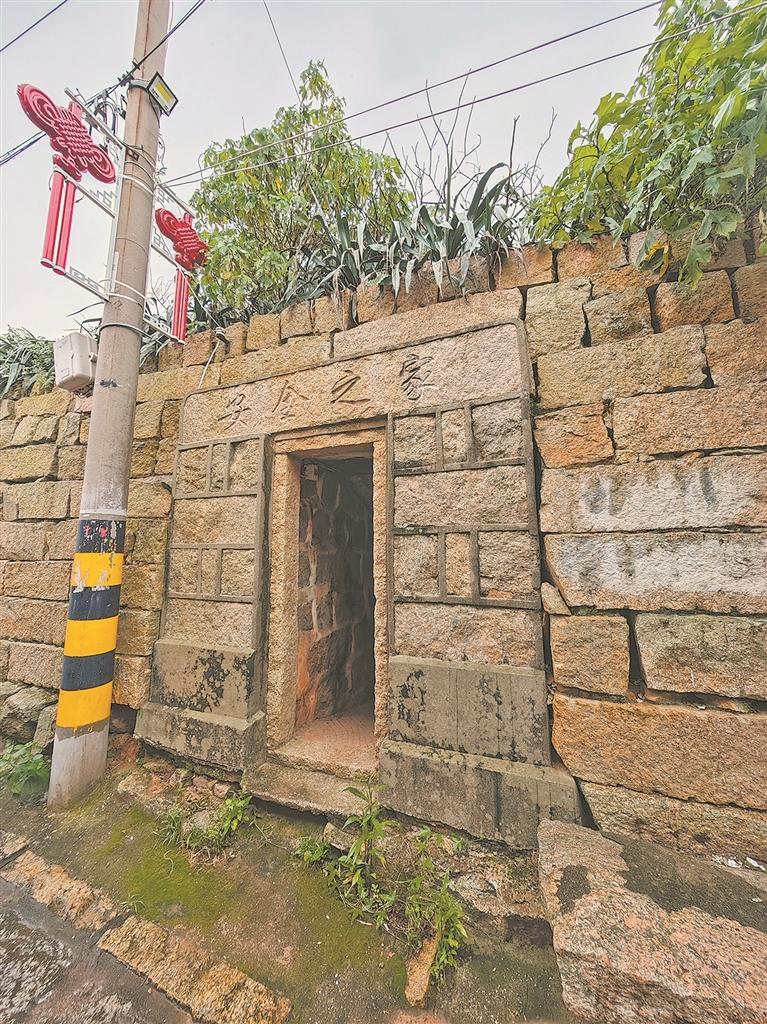

在塘东村中北区一条小巷旁,石板路的尽头有一堵由方块石和条石垒砌的外墙。穿过门额上雕刻“保家卫国”的石门,往下走过一段窄窄的石阶,往右拐,一个平面呈不规则方形的防炮洞映入眼帘,这里便是地下集中避灾区。防炮洞的通道内,墙体由方块石砌筑,顶部呈穹顶状,上面抹有白石灰,地面用水泥铺砌,内部设有通风口、灯壁龛等。

经测量,这个防炮洞占地面积约311平方米,其中集中避灾区长19.25米、宽2.55米。穿过防炮洞通道,走过一段斜坡,由另一侧门出来时,记者看到门额上刻有“安全之家”四字。值得一提的是,防炮洞上方种有许多植株,让防炮洞颇具隐蔽性。

今年70多岁的蔡清云是塘东村文物管理员。他告诉记者,这个防炮洞系1958年“八二三炮战”时期所建,至今保存良好,现为塘东村地下避灾点。“以前警报一响,大家马上跑到防炮洞。”蔡清云回忆,20世纪50年代末的塘东村,有13个生产队,几乎每个生产队都在居民区就近设防炮洞,防炮洞遍布于村前屋外。每当警报响起,村民们迅速跑进洞内,彼时10多岁的他跑进洞内后,常双手环抱胸前,蹲在通道上,等待警报解除。

专家

系炮战军事设施

拟申报“四普”新发现文物

记者在走访中获悉,始建于南宋时期的塘东村,地处围头半岛西侧,毗邻“海峡第一村”围头村,村中亦有许多防炮洞和碉堡。

回望历史,1958年8月23日,震惊世界的炮击金门炮声响起。围头村也因此留下包括安业民烈士纪念碑、达屋楼、一号碉堡、一号防炮洞、毓秀楼、1—4号炮台、战地坑道、围头民兵哨所等在内的“八二三炮战”遗址,这些遗址被列入福建省第一批革命文物名录。

“当时,毗邻围头村的塘东村,相当于后方补给站,村里还设有战时医院。”吴金鹏介绍,作为炮战的阵地前沿,围头前线与金门岛之间炮火纷飞,周围许多村落被炮火破坏,但塘东村没有受过炮击,村中的诸多传统建筑得以保存至今,离不开爱国侨领蔡文华的贡献。

蔡文华是塘东村人,8岁时跟随亲戚前往菲律宾,他工作勤奋、吃苦耐劳、经营有方,终成菲律宾糖业界首领,被誉为“菲律宾糖王”。他还创办了11家大型企业,在许多社团担任要职。他支持慈善事业,捐钱捐物支持抗日战争,是心系祖国无私奉献的爱国华侨代表。“八二三炮战”发生时,在蔡文华的周旋下,塘东村得以保全。当时,解放军的战时医院就设在塘东,伤员可以在交织的炮火中疗伤休养。

吴金鹏表示,塘东村这个防炮洞是1958年“八二三炮战”的重要相关军事设施,具有开展爱国主义教育的价值和意义。“防炮洞的发现,为炮战前线与后方增添了新物证,补充了‘八二三炮战’遗址体系,让人们对炮战有了全景式的了解。”

吴金鹏进一步解释,塘东村原有13个防炮洞,但由于道路建设等诸多因素,如今只有这个防炮洞保存最完整,且至今仍在使用。“基于文物的真实性、完整性、实用性,我们拟申报认定‘四普’新发现文物,并积极推动提档升级。”未来,塘东村防炮洞或将成为爱国主义教育的阵地之一。