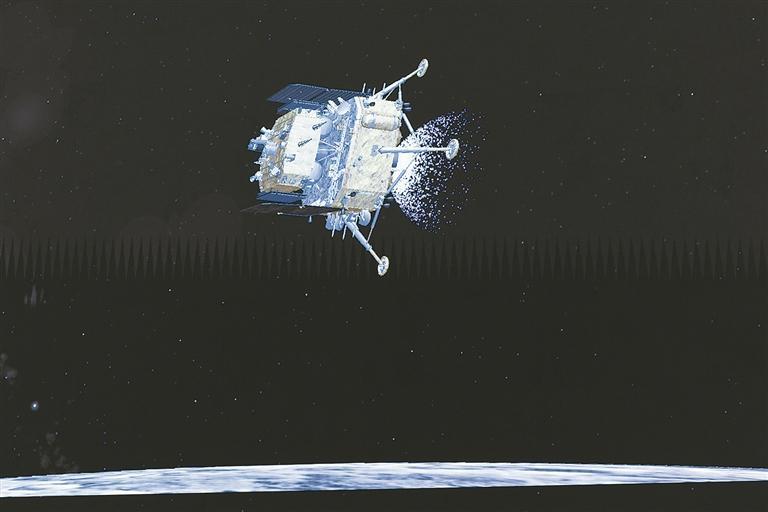

据新华社电 这是人类探索月球的历史性时刻!6月2日清晨,嫦娥六号着陆器和上升器组合体在鹊桥二号中继星支持下,成功抵达月球背面南极-艾特肯盆地预选着陆区,开启人类探测器首次在月球背面实施的样品采集任务,即将“蟾宫挖宝”。

自5月3日发射入轨以来,嫦娥六号探测器经历了约30天的奔月之旅,在经过地月转移、近月制动、环月飞行等一系列关键动作后,完成了这世界瞩目的“精彩一落”。

相比于降落在月球正面,降落在月球背面可谓环环相扣、步步关键。特别是此次任务的预选着陆区——月球背面南极-艾特肯盆地,落差可达十多公里,好比要把一台小卡车成功降落到崇山峻岭中,每一步都不能掉以轻心,充满着中国航天人的智慧和创造。

“渐次刹车”减速接近月表——着陆器和上升器组合体实施动力下降,搭载的7500牛变推力主发动机开机,逐步将探测器相对月球速度降为零。其间,组合体进行快速姿态调整,逐渐接近月表。

“火眼金睛”选择理想落点——着陆器和上升器组合体通过视觉自主避障系统进行障碍自动检测,利用可见光相机根据月面明暗选择大致安全点,在安全点上方100米处悬停,利用激光三维扫描进行精确拍照以检测月面障碍,最终选定着陆点,开始缓速垂直下降。

“关键缓冲”确保安全落月——即将到达月面时,发动机关闭,利用缓冲系统保障组合体以自由落体方式到达月面,最终平稳着陆在月球背面南极-艾特肯盆地。

月背着陆时间短、难度大、风险高,放眼世界也仅有我国的嫦娥四号探测器曾在2019年年初成功实现月背软着陆。此次嫦娥六号不仅要实现月背软着陆,更将按计划采集月球背面的月壤,走别人没走过的路。

成功着陆月背,只是开始。后续着陆器将进行太阳翼和定向天线展开等状态检查与设置工作,随后正式开始持续约2天的月背采样工作,通过钻取和表取两种方式分别采集月球样品,实现多点、多样化自动采样。

同时,本次任务还将开展月球背面着陆区的现场调查分析、月壤结构分析等科学探测。让我们继续期待嫦娥六号“再接再厉”,不断传来更多好消息! (宋晨 徐鹏航)

■分析

着陆后 如何挖掘“月球土特产”

嫦娥六号任务实施人类首次月背采样返回,工程创新多,风险高,难度大。此次嫦娥六号探测器软着陆后将如何挖掘“月球土特产”?

选择这一着陆点有何考量

6月2日清晨,嫦娥六号成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地预选着陆区。选择这一盆地有何考量?专家介绍,南极-艾特肯盆地是太阳系中已知最大的撞击坑之一,被公认为月球上最大、最古老和最深的盆地,是月壳演化三个独立的地体之一,可能保存了月球上古老的岩石,科研价值高。

在该区域采集样品并进行分析研究,有望填补人类获取月球背面样本的空白,对月球科学新突破具有独特价值,将为深化人类对月球成因和太阳系演化历史的科学认知作出新贡献。

如何降落在月球表面

难以预知的着陆点环境,也给嫦娥六号探测器落月带来了挑战。

嫦娥六号着陆器和上升器组合体如何在短时间内完成一系列难度系数很大的动作,准确到达预选着陆区域上方,并稳稳地降落在月球表面?

中国航天科技集团黄昊介绍,为了让嫦娥六号更为平稳地实现月面软着陆,科研人员前期花了不少心思。在轨道设计上,相比嫦娥五号,嫦娥六号的近月制动从2次变成3次。通过3次近月制动,嫦娥六号可利用一系列控制方式,让探测器较为精准地飞行到预定着陆区上空,再择机实施着陆。

为了更好控制着陆过程,科研人员在嫦娥六号探测器上配置了多个敏感器,包括微波敏感器、激光敏感器和一系列光学成像敏感器。这些敏感器可实现测距测速、障碍识别等功能,以求平稳、安全着陆。

如何“挖土”

成功着陆后,嫦娥六号着陆器将开始持续约2天的月背采样工作。科研人员为嫦娥六号精心设计了两种“挖土”模式:钻取和表取。探测器随身携带了钻取采样装置、表取采样装置、表取初级封装装置和密封封装装置等“神器”,将采取深钻、浅钻,以及“铲土”“夹土”等方式,采集月球样品,并进行密封封装。

中国航天科技集团金晟毅介绍,钻取和表取的侧重点各不相同。钻取需要采集一定深度的月球次表层样品,要争取让采样装置采得更深,让样品种类更为丰富。而表取采样则是在一片区域里进行多次采样,主要采样目标是月球表面的风化层样品。两种“挖土”模式实现的技术途径、采集的月球样品种类不一样,科学价值也不尽相同。 (中新社 郭超凯)