■张家鸿

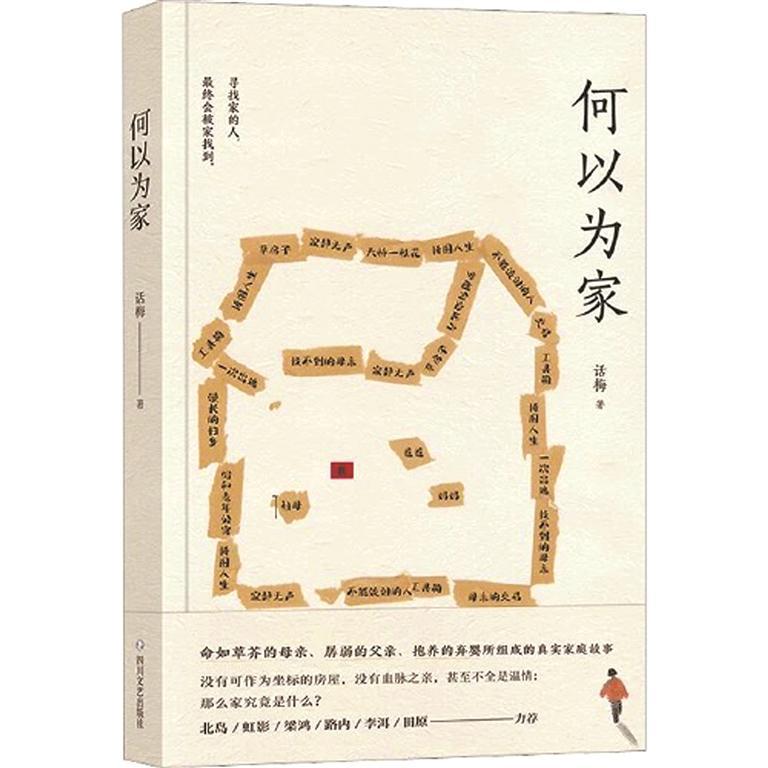

对《何以为家》的作者话梅来讲,温暖安定的家实在是有些奢侈的。不是说话梅的家没钱无情,只是要支撑起花钱营生、用情呵护的前提是脆弱的,甚至是不堪一击的。一次次遭逢变故,是稚嫩懵懂的她一回回尝过的,尝过之后幻化为心中的悲与苦、凄与凉。作为弃婴被抱养,到了养父母家中,先后经历养父病逝、祖母病逝、养母改嫁,紧接着又遇养母寻亲、养母患病。因此,家是什么?家在哪里?家是由哪些人组成的?都是话梅好像可以回答,却终究不好回答抑或答不上来的问题。

如果只是历数这些号啕大哭、痛不欲生、歇斯底里、义愤填膺,只是展示自己作为受累、受罪、受苦、受难的这一面,未有坚韧、振奋、勃发的那一面,《何以为家》就只剩控诉与愤怒。愤怒出诗人固然没错,却无法成就隐忍、节制且跌宕曲折又带着感召力的文本。家往何处去,是一种展示。家从何处寻,是一种愿景。

贫穷是父亲身上的标签,可是只要生活中任何事情有些许进展,他的脸上就会有笑容。笑容是廉价的,也是贵重的。“我因为他而学会了对生活永怀信心的勇气,来到人间尝受的滋味也不尽是苦涩的。”父亲出去做工为人打家具,是全家人都高兴的事。话梅偶尔会跟着去,一起享用主人家准备的油水充足的饭菜。除了吃饭,偶尔会有酬劳。一年端午节,母亲忙碌着为话梅配五色线,这家讨那家借,那一年,她如愿戴上那条缤纷的五色线,赢得众人夸赞。“将我与母亲联系在一起,并不一定只有坏事发生。”

父亲是养父,母亲是养母。双亲与她皆无血缘关系。可是,在书的字里行间,不管是讲述他们生平的孤陋、狭隘、可怜,还是讲述难得的笑容与欣喜,养父与养母这个词是绝迹的。在话梅心中,他和她就是她的双亲,血缘是没有的,感情是真实的。有时候,血缘并不是判定父女或母女的唯一依据。

家不一定要有具体的位置、可以遮风挡雨的空间。上学路上,对她热情的宋家表姑,以及塞给她糖果和零食的老婆婆,依然在记忆深处留下音容笑貌。“她们待我如同亲人一般怜爱,于是内心流淌一股温情的电流,无数明明灭灭闪现,将我生命力所有的暗与亮、美与丑、善与恶的正负极相接。是这些人,赋予了我存在的另一类价值。”给过她的温暖,让她有了启程寻找并创建一个家的力量。

《何以为家》是话梅精神意义上的家,它建筑在纸面上,生前摩擦不断及矛盾不止的祖母与父亲、祖母与母亲、母亲与继父、母亲与话梅,仿佛在同个时空里住在同一个屋檐下。在这里,矛盾仍在,只是长大了、成熟了的话梅在其中尽心尽力地串联与沟通,矛盾未如现实中那么尖锐。陷入回忆的时候,话梅是全知全觉的。她把距离拉开,把话说敞亮,把矛盾及时化解,把家人的优点公开,虽然疲累却很幸福。如此,则大家会在言行举止中掌握一些分寸,会给自己也给家人留点退路。家不在远方,家就在心有所感的此时此刻。