■蔡永怀

东街土地巷吴家大院,如今就像是一位耄耋的老人,前落已残破不堪,瓦筒摇摇欲坠,野草葱茏,残存的构件,似乎还在诉说着过去的荣光。原为古城东隅衮绣铺,大厝为三开间,三进,双护龙,始建于清道光年间。20世纪70年代初,我家租住在大院里,叔叔当年在工厂当拖拉机手,用拖拉机帮我家拉家具,巷头很窄,只能擦墙而过。

据吴氏介绍,先辈从石狮迁居泉州,由于人口不断增多,逐渐形成“顶下吴氏”。吴家为书香门第,大厅高悬“文魁”“优贡”匾额。光绪年间,吴家在古城道口街开设“郁文同”书坊,不久废除八股文,采用史论、经义、时务策,郁文堂新刻供岁试、乡试使用。民国初期,开始使用石印,竞争激烈,郁文堂受到冲击,木版书坊也走向没落,只代售中华书局、商务印书馆的教科书,又另开石印局,随着外来书局的进入,先进的生产方式逐渐代替老式落后的工艺,郁文堂于20世纪30年代初收盘。

邻居陈医生,身材高大,和蔼可亲,租住大厝书房很长时间,曾留学日本,为泉州著名的儿科专家,先生娘慈祥端庄,陈家有台晶体管收音机,陈医生到五交商店买来小型的变压器、整流器,用小木盒自制充电器,给用完电的干电池充电,我经常到陈家玩,感觉很新鲜。

吴家大院邻居多,为了娱乐,用竹子制成麻将,“铜贡师”在工厂工作,从厂里带来锉刀、砂布进行加工。用煮熟的花生当赌注,素到一颗、自摸两颗、游金三颗,常打得热火朝天。租户老李,其女儿在部队服役,有一年春节回家探亲,带来一包各式各样的烟花,有小车、动物等,点燃可以走动,真是大开眼界,当时泉州只有鞭炮、“枪星”。

吴家兄弟以做木雕活为生,雕刻床堵花饰,工具有敲锤、凿子、锯弓、各种刻刀一大堆。他们先用图样画在木板上,用锯弓锯出图形,刀具是木雕的主要工具,钝了要用磨石磨成锋利,小吴行刀运刀游刃有余,刃口平直的平刀用于铲平木材表面的凹凸部分,刃口圆弧状的称为圆刀,用于雕刻圆形和圆凹痕处,横向运刀比较省力、灵活。刃口呈三角形的称为斜刀,用于刻毛发,装饰线纹。

小何母亲在染纸厂工作,常带红木到家里加工,红木是早期染纸原料,以重量计算工钱,用锤子把木块砸烂成丝状才可使用,我偶尔去帮工。小辜是我的同学,他善于下象棋,下午放学回家时,便楚河汉界厮杀起来,有时到晚上睡觉时,还满脑子都是棋子,难以入眠,他教我一招“海底捞针”至今受用。

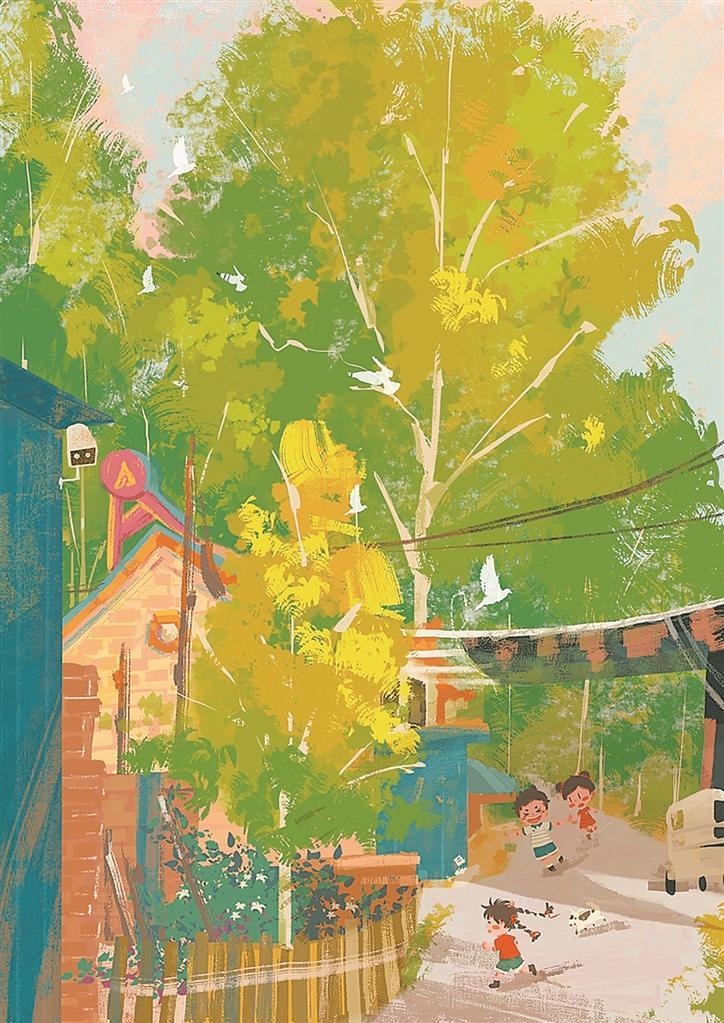

“顶园”是孩子们玩耍小天地,常在那里玩“抓敌务”“迁烟盒”等游戏,园里栽有多棵东壁龙眼树,一到成熟期,龙眼多汁清甜,孩子们便攀树摘果,大快朵颐。

家父是三轮车工,那时常拉货到崇武,那里熟人多,回程时常买“鱿鱼干”回来,我们一群小孩偷偷拿出来,放在火炉上烤熟,慢慢撕嚼,真是回味无穷,在贫困的年代,可是舌尖上的享受哦。家父喜欢唱南音,经常请南音艺人聚会,表演“管甫送”,酒过三巡,父亲即兴脱掉上衣,用稻草扎成草箍套在头上,跳起拍胸舞。用手击打胸、肋、腿、掌,起身跳跃、颤头等动作,舞步粗犷豪迈。

我十六岁生日时,按照传统习俗,表示小孩已经长大成人,古语称为“成丁”,在吴宅宴请亲朋好友。

这也是最后一次祭祀床母、夫人妈,亦称为“洗契”。外婆送来扇子、毛巾、布料、鞋袜等礼品。“天顶天公,地下母舅公”,餐桌上母舅要坐“大位”,母舅先动筷,其他人才能动,每桌不能坐九人,因方言“九”与“狗”谐音,酒不能倒满,有“七分茶,八分酒”之说,第一道出红圆汤,最后一道是花生汤,意为“头甜尾甜”。散席时,大人把“肉夹包”用手帕包着,带回家让孩子吃。 第二天把剩菜加工一下,又成下酒菜,称为“破柴尾”。

聘“藤司”到家里煮菜,“藤司”是我家亲戚,曾在著名公司当过高级厨师。他做的花生汤、红烧肉特别好吃。烹饪花生汤时,先用猪大骨盛入陶罐里熬汤,把剥开的花生粒用开水浸泡,脱膜洗净,放入罐里用慢火炖三个小时,放入白糖、红枣,芳香四溢,入口即化。肉夹包的红烧肉,取猪大腿部“三层肉”,切成薄片,先在热水中烫一下,砂锅置于旺火中,注入猪油,将白糖熬成糊状,加入老抽、黄酒、高汤、五香粉、永春老醋,放入三层肉烧沸,除掉浮沫。炖钵里下垫蒜片,放入葱白、冰糖,再放入煮熟的肉片,把盖封紧,在木炭炉上炖一个多小时,就可食用,口感酥烂而不腻,甘腴醇香,至今难以忘怀。

离开大院几十年,每当经过总会驻足观望,寻找那远逝的记忆。