■戴高山

妻念叨,说邻居的女儿分家了,邻居家为她买了一挑“神篮”,要一千多元呢!妻的言外之意,是我们家的旧“神篮”,也该换换了。

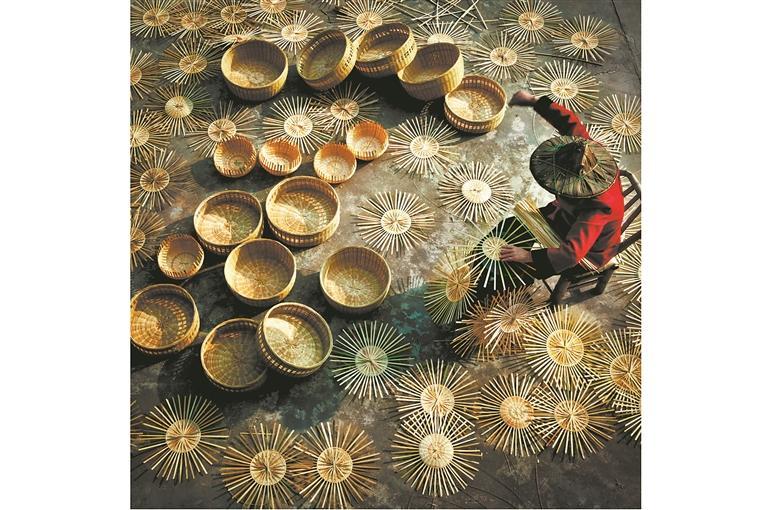

“神篮”对土生土长的泉州人来说,并不陌生。但对外地人,不解释一下多半人会一头雾水。在闽南、潮汕一带,凡讲闽南话的人都知道这是一种祭祀使用的、装有牲果供品的竹篮子。一个是一只,两个是一挑,或是二格的,或是三格的。

根据我们家的经济,在网络平台上,淘了一只两格的“神篮”。“神篮”买来了。妻说:“不知现在有没有‘桐油’,买点来‘搓搓’!”我说:“‘桐油’大概是没地方买了,但‘清油’应该有的!”

所以这个周末,我特地到农具店买了一瓶清油。农具店还真有卖的,是那一种透明玻璃瓶装的油漆,老字号不变。

回家后,我迫不及待打开瓶盖,取来一小块抹布,用大纸张一铺,拿起“神篮”干起活来。我一边用清油搓着“神篮”,一边想起父亲在世时,用桐油搓抹农具的情景。

其实,在我懂事后,父亲已老了,那时还是农业社。虽是农业社,家里的锄头、箩筐、畚箕、筛子、竹篮(包括“神篮”)都是自己买的。为确保这些农具持久耐用,在上面刷层桐油,是当时农村的一种“老农”手艺。

父亲用桐油搓农具,不用毛刷子刷,而是用一块旧衣布。父亲搓桐油,一坐就是大半天的时间,他用一块旧布沾上一点用水煮化的桐油,在农具的每一个角落上,慢慢细细地来回搓着,一次又一次,直到那一小块破布,几乎烂成了一团。之后,他将搓好的农具晾着,直到几天后完全干了,才又煮起桐油,再搓第二遍。

我当时还小,没有问他为什么不用毛刷子刷。直到长大结婚,分家分田,在自家的农具上搓桐油时,才悟出他的手艺之精妙。

分家分田后,我才二十出头,我照着小时看父亲搓桐油的样子,一步一步跟着做起来。然而最终我发现,每一次搓完农具风干之后,农具的表皮都皱皱巴巴的。而我记得,父亲用桐油搓农具时,都是油光发亮的。我百思不得其解,都是一样的工艺,我哪做错了。遗憾的是,当时父亲已去世,再没有机会问他为什么了!

然而,我搓桐油的手艺达不到父亲的标准,让我一直长记心里!后来,农具店有一种桐油改良产品,叫清油。我去买了这种改良的产品来搓农具,才感觉那光亮,已接近父亲的手艺。尽管如此,我依旧没能悟出父亲搓桐油的精髓。

这种差距,让我不得不揣摩其中缘由,直到有一天,突然在自我意识中,觉悟了。

原来,桐油的凝点很低,搓擦时需用水煮化,这使它搓上农具后,容易凝固。可以这么说,它是冷却型的,而非挥发型的植物油。因此,它受冷后立刻干燥。父亲搓桐油时非常薄,而我呢?急功近利,急于求成,搓入大量桐油想一气呵成,不等完全干了又搓第二遍,致使厚厚的桐油冷却后,表皮收缩,搓出来的农具能不皱皱巴巴吗?

悟出这道理,却没有机会证明了,更没有机会问父亲,这个道理对不对?如果有机会问问父亲,我会告诉他,其实,有些手艺传下来,多少是有用的!