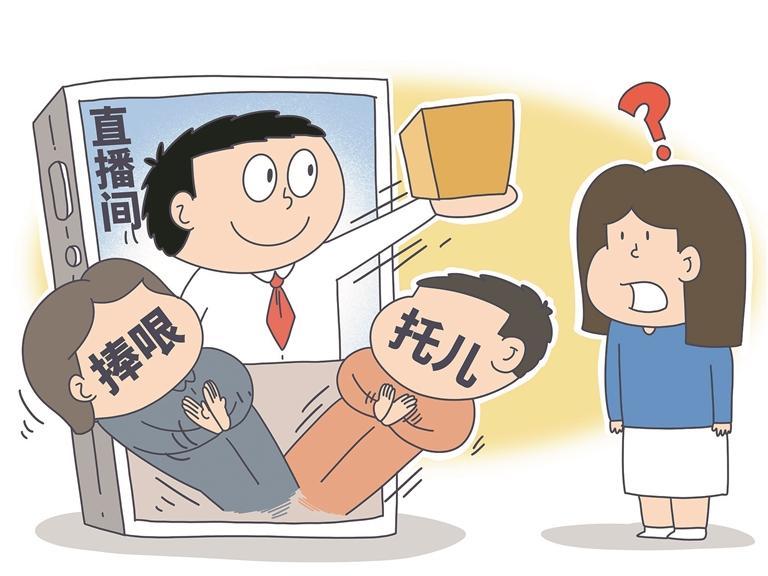

“39(元)要不要——不要!”“29(元)给不给力——给力!”“来,三二一——上链接!”在叫卖式直播间里,主播们紧锣密鼓带货的同时,“上链接”“没错的”等叫喊声也不绝于耳。这种通过叫喊带动用户激情下单的带货“场控”群体被称为“电商捧哏”。

随着直播间竞争的日趋激烈,“电商捧哏”采取的手法开始游走在法律边缘。比如常见的“逼单”,即刻意营造一种虚假的商品紧俏氛围,以“手慢无”“快没了”等话术“逼迫”消费者下单。专家认为,“电商捧哏”背后的“逼单”行为可能涉嫌侵犯消费者知情权和选择权,相关部门可以通过加强信用监管、相关机构培训等方式强化监管力度,相关直播电商平台也应利用技术手段做好监管,净化直播带货环境。

A

配合主播直播带货 引导消费者快下单

“今天只要499(元)就可以上车,给不给力?(给力!)”

“准备好上车的宝贝,小1敲起来。(准备好上车的打小1!)”

“现在有多少个CALL小1的?(现在有365个在打小1了!)”

“1号链接还有多少?(1号链接最后一单了,1号链接没有了!)”

以上是在山东从事直播带货的李敏(化名)分享给记者其所在直播间的“中控”话术,作为电商“中控”的她,职责便是将上述括号里的话语尽可能“激情输出”。

“这几句话是一分钟内说完,主播和‘中控’一来一回,要做到行云流水,节奏紧凑。”李敏告诉记者,“比如,我刷完弹幕通常还要向主播喊一句,‘有10个人没抢到’,这话不是说给主播听的,而是说给屏幕前的消费者听的,目的是制造一种很多人在抢的紧张感,这和线下奶茶店花钱请人排队是一个道理。”

“做‘中控’可不是动动嘴皮子那么简单,在直播前,主播和‘中控’需要进行充分的练习,需要做大量的准备工作。”李敏说,除此之外,“中控”要负责对“品”的把控,设置链接、准备福袋等,还要负责直播间的杂务。

在安徽合肥做“中控”的姜楠(化名)提到,直播时“中控”往往要身兼数职,一会儿要回复弹幕问题,一会儿要发福袋提醒点关注,一会儿要改价,一会儿要上库存。

在北京做“中控”已有3年的王涵(化名)坦言:“我们需要预设粉丝可能会提的问题,做好主播和‘中控’之间的话术互动和配合。你可能不知道,进入直播间之后,消费者的所有行为都是被引导的。”

“这种工作就是‘电商捧哏’。”姜楠说,“捧哏”的话术和节奏都是固定的,可以像一套组合拳那样不停重复,确保无论何时进来的消费者,都能在这套话术的引导下尽快进入购物节奏。

当用户按照直播间的设定进入节奏,看了产品,听完主播的介绍,就进入了最后环节,也是最重要的环节——“逼单”。

B

精心设计逼单话术 同时修改库存数量

“1号链接没有了,小助理统计有多少网友没有抢到。”“有350个网友没有抢到!”

“让小助理再给我们申请一波福利库存,要不要?”“没问题!”

“不会点关注的,小助理教一下。”“不会点关注的姐妹们左上角点一下是关注、点两下是灯牌,我去申请一下我们的福利库存。”

上述主播和王涵之间的你来我往,目的除了营造热烈的直播间氛围、辅助直播间整体节奏的管理外,也是在完成“中控”的“职责”——“逼单”。

据王涵介绍,此时,“中控”只需要在该商品的现货库存里随机填上一个数值便达到目的。再加上诸如“库存已加,刷新去拍”“只剩下100单库存了,秒拍秒付”等吆喝助力,这些看似正常流程的背后,就是“逼迫”粉丝下单。

“以场景话术为例,就是通过营造一个非常适合该产品使用的场景来勾起消费者的购买欲望。”王涵说,所有类型的话术最后环节都是不变的,一定是抛出“钩子”,即告诉直播间里的消费者当天的福利有多么划算,赶紧下单。

此外,制造稀缺感也是直播间里非常重要的技巧,主播需要反复强调“这个商品特别好,但是目前只剩下几件了”。

王涵称,这个时候,主播和“中控”的“配合”尤为关键。主播和“中控”需要不断地一来一回“实时报备”,以此向直播间里的消费者营造出因抢购库存数量不断降低的观感以及心理感受——“还剩多少单?”“‘中控’看一下库存还有多少?”“看看直播间还有多少宝宝没有付款?”此时,“中控”需要一边应和一边修改库存数量。

王涵透露,这些数据都是可以修改的,目的是营造出这件商品卖得很快的场景。

在直播带货行业分析师吴晨看来,从整个直播间的运营来看,从主播介绍产品,到如何“憋单”“踢单”,所有话术框架都经过精心设计。

C

虚假数据引流误导 侵犯知情权选择权

有业内人士直言,如今直播间“逼单”“憋单”已是行业共识,比如在每个直播间都有福利品和利润品,先上几乎不赚钱的福利品增加流量和成交量,当数据高速增长时再上利润品“逼单”,这样成交的概率会比较大。

受访业内人士介绍说,最初,“逼单”一般由直播间多个角色共同完成,比如主播会反复强调最低价、库存有限、卖完涨价等关键词,以此来制造“不买肯定后悔”的氛围。而“捧哏”则通常会随声附和主播的关键词,比如“库存还有吗”“快没了”……在强化消费者认知的同时,也通过对话催促消费者下单。

如今,“逼单”也开始出现“精细化”发展趋势,不同的品类、不同的卖点,每个直播间都会形成一套自己的“逼单”方法。比如低客单价(直播间每个顾客平均购买商品的金额比较低)商品,重氛围、重福利、轻卖点,瞄准价格敏感型人群,快速促单、快速成交,一单商品的讲解时间不超过3分钟;而高客单价(直播间每个顾客平均购买商品的金额比较高)商品,重价值(结合场景)、重稀缺(结合库存)、轻营销,专攻讲卖点、讲痛点、讲收益,不用过度营销。

对于直播间的“逼单”行为,中国传媒大学文化产业管理学院法律系主任郑宁认为,如果直播间仅制造了一种消费氛围,可以把“逼单”视为一种正当的商业营销手段,无可厚非;但如果“逼单”行为中存在一些明显虚假的内容,比如虚假数据、直播间购买“水军”冲销量、刷数据等,其本质上是虚构交易量,相当于发布了虚假信息进行引流和误导消费者,侵犯消费者的知情权和选择权。

而一些极限“逼单”做法可能已游走在法律边缘。

李敏介绍说,“电商捧哏”在给主播搭腔的同时,还要操作七八部手机,在主播说“还有多少人没抢到,CALL1”时,为了给用户制造一种很多人在抢购、“手慢无”的紧张感,“电商捧哏”就在评论区疯狂刷弹幕,而显示出的库存、销量等数字往往会注入水分。

北京嘉维律师事务所律师赵占领认为,如果存在多部手机操作的行为,从严格意义上说已不算单纯的“捧哏”行为,而是“刷单”行为。电子商务法和反不正当竞争法明确规定不能采用虚构交易等“刷单”行为。

赵占领认为,对于“电商捧哏”的行为,不论是《网络直播营销管理办法(试行)》,还是反不正当竞争法、广告法都有规制,核心是看其是否发布虚假或令人误解的信息欺骗消费者。“由于商家与消费者之间存在信息不对称,比如主播所讲到的库存,是这一轮销售的库存,还是整体库存,往往不得而知,也导致虚假宣传难以认定。”

D

加强审核能力建设 强化营销行为监管

根据《网络直播营销管理办法(试行)》的规定,直播间运营者、直播营销人员从事网络直播营销活动不得发布虚假或者引人误解的信息欺骗、误导用户,不得营销假冒伪劣、侵犯知识产权或不符合保障人身、财产安全要求的商品,不得虚构或者篡改交易量、关注度、浏览量、点赞量等数据。

在赵占领看来,“中控”应当被列入直播间运营者进行监管,不论是“中控”自身从事“刷单”,还是委托第三方机构进行“刷单”,其本质上都违反了《网络直播营销管理办法(试行)》的相关规定。

此外,郑宁认为,相关部门应当加强对机构和主播的培训,增强其法治意识,对其进行合规指导,在流量和商业利益获取的同时保证营销手段的正当性。

国家广播电视总局发布的《关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》明确,开办网络秀场直播或电商直播的平台要落实管建同步的原则,把平台管理力量与直播间开办能力相匹配的要求精准落实到数字到人。

“现阶段,相关平台的一线审核人员与在线直播间数量总体配比不得少于1∶50,要加大对审核人员的培训力度,并将通过培训的审核人员在‘审核员信息管理系统’中进行登记。”郑宁说,鼓励有能力的平台采取优于总体配比的要求加强审核能力建设。 (法制日报)