■融媒体记者 陈玲红 庄丽祥 文/图

近期天气有所回暖,正是踏青放风筝的好时节。在泉州市区中山公园,只要不下雨,每天中午都有五六名老人结伴在这里放风筝,他们已坚持了十几年。这些老人常说,放风筝不仅放飞了心情,还锻炼了身体。这些老人中年纪最大的,今年已经90岁的李飞龙就表示,自己放了这么多年风筝“眼不花,腿不疼,颈不酸”,精神十足。

A

放飞800米远 看不见风筝靠手感控制

为了尽量不影响其他市民的休闲娱乐,老人们特意约在下午1时30分许,公园人少的时候前来放风筝。队伍中83岁的王及时经常是第一个到达中山公园,之后是刘泽元、黄蒙霖、林倪松、冯志强……陆续到来的队友中年纪最小的也有63岁,年纪最大的已经90岁了。

“放风筝是靠天娱乐的,国旗就是我们的风向标,国旗飘起来就是有风可以飞,国旗没飘我们就坐着等,聊聊天也很开心。”王及时告诉记者,他们是泉州风筝协会最早的一批会员,在协会成立之初便因风筝在这里结缘,十几年来只要没下雨他们就会在这里集中,“已经上瘾了,每天都得来”。

老人们放飞的是传统单线风筝,为了放出水平,刚购买来的风筝老人们都要进行“调试”。“两边的翅膀长宽要均衡、重量要平衡,这样风筝在空中才能保持相对稳定的位置,不管遇到什么风都能保持平衡。”冯志强告诉记者,从比赛的角度讲,传统风筝比的就是风筝的稳定性和同一个角度内的高度。“比如现在线与地面的夹角约为45°,那么风筝在这个角度内飞得越高成绩越好。”冯志强介绍,老人们用的风筝线盘一般在800米左右,天气和风力都适中时,老人们会把手中的线都放出去,飞得远时常常看不到风筝,但可以从线的紧绷程度感受风筝的状态。“线很紧就表示风筝迎风;如果线有余量,还可以放一点;如果线松了就抖一抖,还松就要收线,不收就容易掉下来。”冯志强介绍,放飞后,地面经常没有风,但高空风力很稳定,这种时候老人们就可以坐下来聊天,只要拽着线的手不放就行。“我们现在一般在公园中间的绿地放风筝,尽量放高一些,避免影响其他人。”冯志强说。

采访现场,老人们放风筝的场景吸引了前来旅游的金门同胞。“我们一行四人来旅游,今天是第二天,我发现这边的老人比我们那边的活跃很多,精气神好很多,金门的老人很多不爱出门。”黄女士一行人被老人们的精气神感染,上前请教放风筝的技巧。

B

追视加仰望 锻炼视力和颈椎

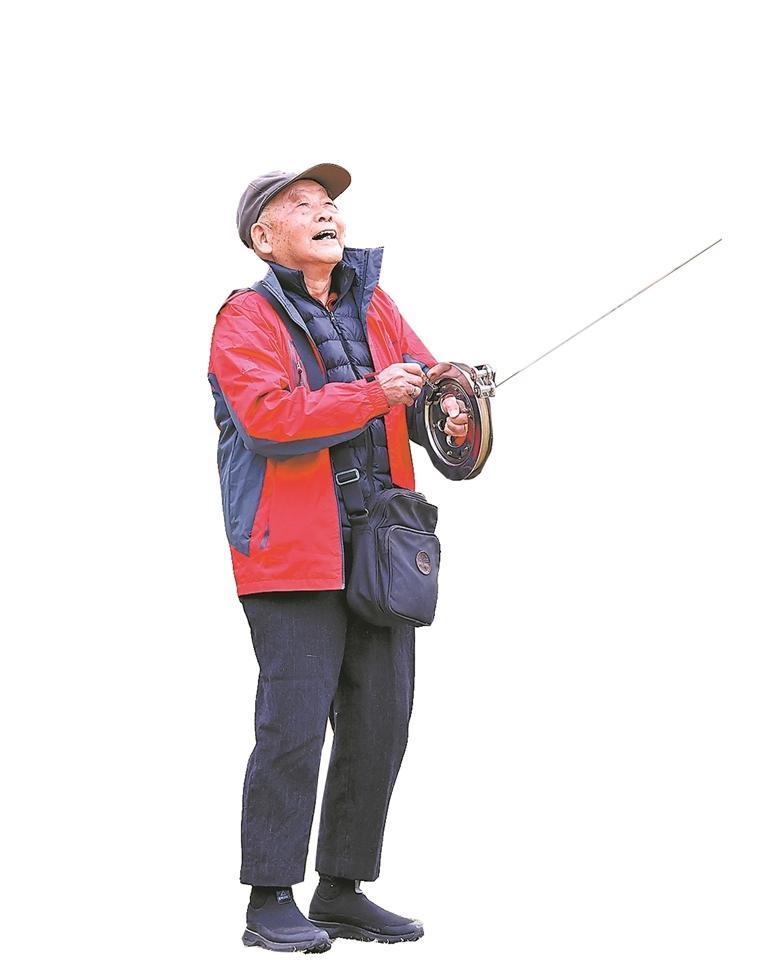

“眼睛跟着风筝移动,就练习了眼部的追视。仰头看天,能预防颈椎问题,所以我们这些老头子的视力和颈椎都非常好。”泉州风筝协会名誉会长、今年90岁的李飞龙告诉记者,他现在读书看报写字都不需要戴眼镜,裸眼即可完成,也没有颈椎和腿脚问题。“经常在开阔的地方放飞,心情也很开阔,所以我们这些老人虽然没了牙,但精气神十足。”

同样90岁的刘泽元一口牙都没了,但身材依旧挺直,不放风筝时双手插兜,就像个老顽童。“我原来做老师的时候颈椎病非常严重,退休加入协会开始放风筝,三年来颈椎好了很多,不用敷药不用推拿了。”一名64岁的“风友”说。

据了解,2009年,几名爱好风筝的老人便在中山公园放风筝娱乐。同年12月,经市民政局批准,泉州市老体协风筝健身队成立,35名队员每天下午便组织成员到公园放风筝,此后队员人数不断增加。2014年,经市民政局批复,泉州风筝协会正式成立,会员有70多人。如今,除了老年人娱乐的传统单线风筝外,协会还吸引了不少中年人以及女性朋友参加,二线、四线、特型风筝也陆续在海边飞舞。

2017年元宵节,协会老会长叶文芳做了一只20米长的长龙夜光风筝参加花灯展,吸引了众多市民观看。该风筝于当年元宵节那天在笋江桥附近放飞,形成“飞龙在天”的奇观。历年来协会参与过多项风筝竞赛并屡获佳绩。去年11月,协会组织8名成员参加海峡两岸(厦门)风筝节,获得三个金杯和体育道德风尚奖。