■融媒体记者 黄雅珊 曾聪虹 通讯员 朱松阳 文/图

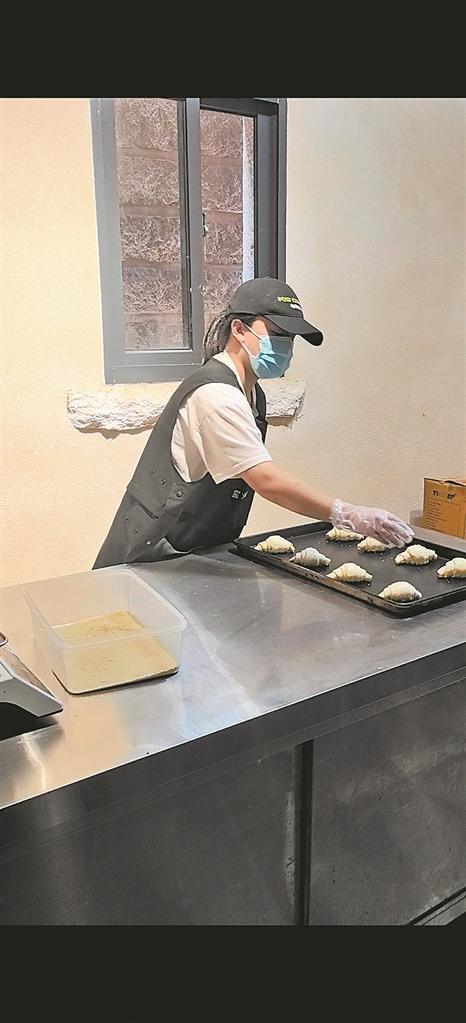

揉面、发酵、塑形…… 在窑炉旁,他们将掌心的面团化作一个个精致的面包;吧台前,他们对照配方精准调配,奶白色的饮品映衬出他们专注的目光;工作台边,随着漆刷的游走,每一道纹理都诉说着他们无声的耐心。在第35个“5·18全国助残日” 即将到来之际,一群听障青年正以娴熟的技能向世界宣告“我可以”,在他们身后,也有一群温暖的守护者用爱托举梦想,让无声的青春绽放出别样的光彩。

让特教孩子有更多出路

“不是每个孩子都适合学漆画,剩下的孩子怎么办?有没有更多的出路?”

朱平阳是一名泉港籍漆画艺术家。“80后”的他却习惯称这群一二十岁的特殊学生为“孩子”。2018年起,他受邀到泉州市特殊教育学校为听障学生传授漆画工艺品的创作技艺。孩子们无声的努力让他动容,于是他打开了漆画工作室的大门,欢迎同学们通过实训操作提高漆画技艺。实践中,他发现了一个问题,有的孩子并不适合在漆画道路上远行。

去年下半年,朱平阳发现全国多地刮起“窑烤面包”的新风潮,爱捣鼓的他摸索着在泉州台商投资区蔡襄路租下的一座老式民宅做出了一口“面包白窑”。随后,他前往宁波,用了一周时间跟着师傅学习技艺。学成回来后,他又将做面包的方法一步步演示给同学们。“孩子们也只用了一周多的时间,就基本掌握了所有方法。”他说道。

毕业于泉州市特殊教育学校职业高中部的李玫瑰先在面包店里实习,毕业后就留下来了。她现在已经能独当一面,从和面、揉面,到做馅料、给面团整形,每个步骤她都做得既认真又熟练;通过随身携带的纸笔,她也能和顾客进行基本的沟通交流。据悉,经过培训后,来这里的特教学生能独立完成20余种面包的制作。

“静土文创院”窑烤面包店不是朱平阳为特教学生开设的首个就业窗口。去年年初,在窑烤面包店所在的老宅,他与中国邮政合作开办“邮局咖啡”,邀请专业咖啡师来店里对特教学生进行教学,还把学生们做的明信片、帆布袋、漆画等文创产品摆放在民宅的各个角落。在离邮局咖啡店不远的至善爱心艺廊,听障青年李雅萍正在认真理货,并通过手写板与游客交流卖货,爱笑的她也是在实习后就留下来工作的。

大爱传承筑梦特教

一直以来,泉州社会各界始终关心、支持特教事业发展。2016年,泉州市教育基金会特殊教育专项基金成立,该基金以“精准帮扶”为导向,形成了覆盖特教学生与教师的立体化支持体系。

5月18日, “5·18 第三十五次全国助残日爱心艺术家作品捐赠暨特教师生作品展卖活动”即将启幕。该活动此前已经举办了三届,通过义卖艺术家捐赠作品,累计募集善款约100万元,用于特教学生技能培训与就业扶持,助力泉州市至善残疾人职业教育中心的建设。

作为泉州市教育基金会兼合式党支部书记、特殊教育专项基金理事会理事长,曾担任泉州市教育局局长的郑文伟,自2017年退休后,便将全部心血倾注于残疾人帮扶事业,尤其聚焦特教学生群体。为实现助残事业的可持续发展,他正积极推进泉州市至善残疾人职业教育中心的筹建工作,得到了社会各界的响应和支持,目前已筹集2000多万元资金。该中心位于台商投资区洛阳镇,占地面积10多亩,总投资近一亿元,建成后将通过职业技能培训和就业创业孵化,让残疾人更好地融入社会,实现特殊教育从“输血”到“造血”的转变。