中国制造业在过去75年的发展中,不仅见证了国家从贫穷落后到繁荣昌盛的转变,也承载了民族复兴和国家富强的历史使命。从新中国成立初期的工业基础薄弱,到逐步建立起独立完整的工业体系,再到成为世界制造业第一大国,中国制造业的发展可谓是一部波澜壮阔的史诗。

奠基岁月:新中国成立初期的工业探索

新中国成立之初,工业基础极为薄弱,制造业的发展近乎从零起步。面对这一严峻挑战,中国果断采取以发展生产力为目标,全力构建全面制造业体系的战略,开辟了一条以计划经济和优先发展重工业为特征的制造业发展道路。

中国制造业的发展路径与许多国家有所不同。一般国家通常从轻工业起步,随着技术和资金的积累,再逐步迈向重工业领域。而在新中国成立初期,基于当时的计划经济体制和赶超发展战略,同时得益于苏联的大力援助,选择优先发展重工业和国防工业,以满足国家建设的迫切需求。20世纪50年代,中国实施第一个五年计划,重点发展包括钢铁、煤炭、机械制造和化学工业等在内的重工业,构筑了新中国制造业体系的骨架。

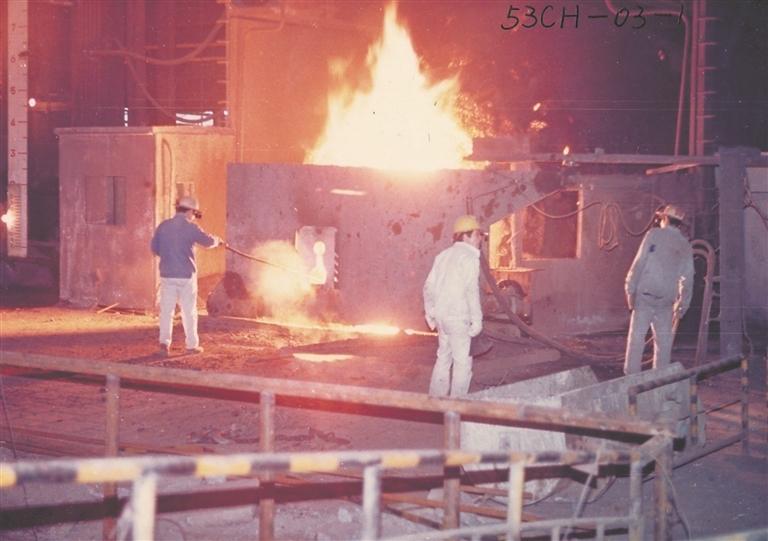

从行业分布来看,在此期间,新中国主要依靠苏联帮助建设的“156项”工业项目,以其为核心的900多个非小型项目勾勒出中国工业体系的雏形,直接推动了飞机制造业、汽车制造业、新式机床制造业、发电设备制造业、冶金和矿山设备制造业等工业部门的建立。第一个五年计划期间,虽“156项”计划未完全竣工,但已有一半左右的项目完成。实际实施的150个项目涵盖多个领域,包括军工企业44家,涵盖航天、航空、电工、兵器、造船等;冶金企业20家,有色冶金13家,钢铁7家;化工企业7家;机械加工企业24家;能源企业52家,主要涉及电力和煤炭发电,还有两家石油企业;另有轻工业及医药企业3家。从地区分布来看,“一五”计划涉及的项目主要建设在东北和中西部地区,改变了旧中国制造业密集分布于东南沿海的状况。

20世纪60年代,为了应对外部威胁,加强国防安全,我国实施三线建设战略,在中西部地区建设了一批军工和重工业基地。三线建设包括大三线和小三线建设。其中,大三线建设以国防工业和基础工业为主体,建立了包括交通运输、邮电通信、燃料动力和农业、轻工业在内的国家战略后方基地。小三线建设则是在各省、自治区、直辖市的战略后方地区建立以迫击炮、火箭筒、无坐力炮、步枪、机枪、冲锋枪及其弹药和地雷、手榴弹等轻武器生产厂为主,包括为武器配套的工业、交通运输业和邮电通信等在内的地区后方基地。这一战略的实施,不仅增强了国防实力,也促进了内陆地区的工业化进程,缓解了区域发展不平衡的问题,使得中国的工业布局更加均衡,同时也为内陆地区的经济发展提供了新的动力。

在此期间,中国开始自主研发和生产一些重要工业产品,如红旗轿车、解放牌货车等,初步建立了自己的工业体系和技术基础。重工业飞速发展的同时,轻工业和消费品生产亦得到一定程度的恢复和发展。纺织、食品、日用品等轻工业部门逐渐壮大,产品种类和数量增加。

新中国成立后,我国工业化创造了许多世界奇迹。1952年,工业占国民生产总值的30%,农业产值占64%。1975年,工业与农业在国民经济中的位置发生颠倒,工业占72%,农业占28%。中国从一个连铁钉都不能制造的国家,发展到能制造飞机、汽车、军舰、大炮、坦克以及“两弹一星”等的国家,此阶段建成的门类齐全的工业体系为改革开放后中国经济的腾飞与工业化的深度发展打下了坚实的基础。

春天的故事:改革开放下的制造业复苏

1978年至20世纪末是中国探索社会主义制造业新型发展道路的初步阶段。改革开放的春风吹遍了大地,经济体制的深刻变革与国际环境的积极变化,为中国制造业插上了腾飞的翅膀。

1978年,十一届三中全会召开,提出“把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来”,开启了改革开放的伟大进程。自此,中国进入全面经济建设时期,经济结构由单一公有制经济转变为以公有制为主体、多种经济成分并存的混合所有制,为制造业的发展提供了重要的政策支持和市场开放条件。1992年,中国明确建立社会主义市场经济体制,市场成为资源配置的决定性力量,更是为制造业注入了前所未有的活力与灵活性。

起初,乡镇企业成为制造业发展的先锋力量。它们凭借灵活的机制和较低的成本,迅速在轻工业、小企业和加工业等领域崭露头角。从生产纽扣、编织袋到衬衫、电缆,再到自行车、印染等,这些看似不起眼的产品,却逐渐汇聚成一股不可忽视的力量,推动了中国制造业的初步繁荣。1990年,异军突起的乡镇集体企业实现利润265.3亿元。

国有企业亦进行了重要改革,通过引入市场竞争机制、实行政企分开、推行现代企业制度等措施,逐渐摆脱计划经济的束缚,焕发出新的生机与活力。改革不仅提升了国有企业的管理水平和经营效率,还促进了资源的优化配置,增强了企业的市场竞争力,为民营经济和外资企业的发展提供了空间。

发展战略的调整也是这一时期的重要特征。中国从优先发展重工业的倾斜战略转变为农轻重并举的均衡发展战略。一方面适当控制重工业的发展,强调制造业的发展要着力于满足民生需求;另一方面,制造业发展更贴合实际国情,如“七五”计划期间,受资源约束的影响,我国主动转入经济治理整顿期,并强调各地不要“一刀切”。此外,地区生产力布局从过分注重区域均衡发展转变为以“两个大局”为标志的梯度发展,制造业布局向东南沿海地区倾斜,形成长三角、珠三角和环渤海三大工业圈。

技术的引进与创新是推动制造业飞跃的关键。中国积极拥抱世界先进技术,通过消化吸收再创新,不仅提升了生产效能,还促进了本土技术的飞跃。从沈阳鼓风机厂引进意大利鼓风机技术,到一汽集团接受丰田管理精髓,再到天津无缝钢管公司引进国际顶尖装备,每一个案例都是中国制造业技术升级与创新能力增强的生动写照。同时,电子信息、生物医药等高新技术产业的兴起,更是为中国制造业的未来发展奠定了坚实基础。

受对外开放战略的影响,中国从立足国内转变为积极利用国外市场,不仅在华投资的境外资本大幅增加,本国制造业也开始大规模融入全球经济体系,积极参与国际分工和竞争,国际化趋势日益明显。大量外资企业涌入中国,带来了资金、技术和管理经验,中国企业也开始走出国门,在国际市场上寻求新的发展机遇。同时,中国还积极参与国际经济合作和贸易谈判,为制造业的国际化发展提供了有力保障。

总之,这一时期的中国制造业,在改革开放的浪潮中乘风破浪,实现了从初步探索到蓬勃发展的历史性跨越,为后续的持续繁荣奠定了坚实的基础。