□融媒体记者 林锌柔 文/图

伴随世遗泉州知名度的不断提升,南音、梨园戏、高甲戏、打城戏等本土传统戏曲艺术被越来越多人关注。传统文化焕发新生的同时,歌剧、舞剧、沉浸式剧本等新兴戏剧形式亦推陈出新,通过大众喜闻乐见的创新表达方式讲述泉州故事。传统与现代交融的文艺生态不仅培育了新的戏剧受众群体,更通过“以文塑旅、以旅彰文”的互动模式,为泉州文旅市场注入新动能,实现文旅消费规模与游客接待量的显著增长,传统文化传承与文旅产业发展的良性互动。

推陈出新

花样展示泉州文化

国潮快闪、特色海派舞剧、情景文艺表演、文创周边等通过不同方式展示泉州丰富的文化资源

4月6日晚,一场以“∠45°刺桐幻幕”为主题的国潮快闪在中山路荣宝生活·泉州馆前惊艳亮相。骑楼的楼体化作天然剧场,演员们透过骑楼的窗户进行表演,同向上45°角的观看角度一同为表演增加新意。快闪活动涵盖南音、掌中木偶戏、闽南语歌曲等表演形式,兼顾传统与流行,引发现场观众阵阵喝彩。

“此次快闪是‘刺桐FUN’系列活动的试水,之后还会在中山路骑楼进行表演。在马上到来的‘五一’假期,我们也会组织表演。”主办方鲤城文投集团负责人表示,未来他们还会探索更多表现形式,在融入泉州元素的同时,推动非遗与时尚、商业的深度结合。

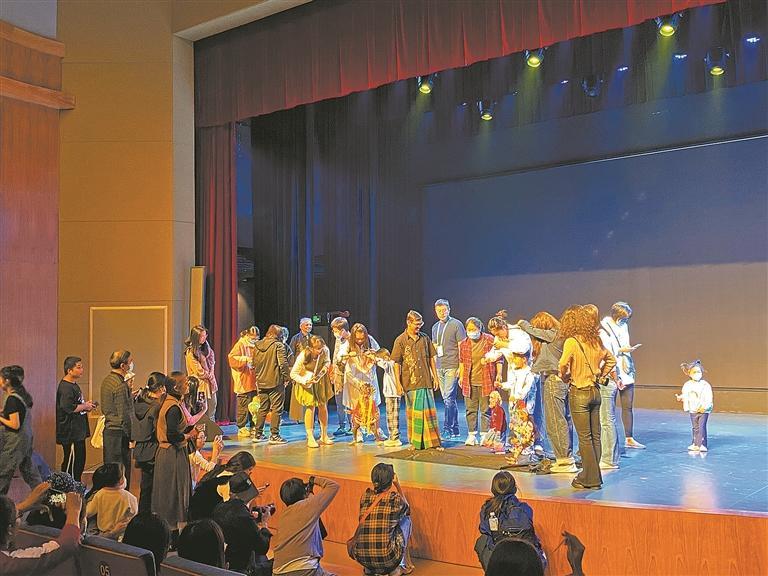

同日,讲述闽南人故事的特色海派舞剧《海的一半》在泉州大剧院开启首轮全球巡演。作为千年侨乡,从宋元时期刺桐港的万帆竞发,到近代闽南人“下南洋”的浪潮,泉州的历史与华侨的足迹密不可分。该舞剧以“华侨精神”为内核,通过现代舞蹈语汇与闽南建筑、海洋符号的深度融合,巧妙激活泉州作为“世界侨乡”的文化记忆,生动演绎华侨奋斗史与家国情怀,许多观众在社交平台发布观后感。

情景文艺展演亦是热门表演形式。2023年,大型情景文艺演出《遇见·泉州》中以现代舞台艺术有机融合了南音、梨园戏、提线木偶戏、高甲戏等泉州“戏窝子”精华,迅速成为很多游客来泉旅游必看文艺节目。日前,泉州又计划推出首个沉浸式精品驻场文旅演艺项目《偶遇世界·因为刺桐》,打造“戏剧盲盒沉浸式演艺综合体”,用“戏剧的语言”再现宋元时期“东方第一大港”的繁荣盛景。该项目将通过乐、舞、音、画、戏等结合5D成像、全息技术、建筑投影、激光造型等当下最新科技,推出6个演艺空间,12个演艺场景,含4场大型戏剧、3场中型戏剧和5场开放式小型戏剧,含唯美时尚秀、古装侦探剧、沉浸式VR音乐剧、歌舞剧、传记剧、说唱剧、荒诞剧等类别,让兼顾“传统文化与现代演绎”的戏剧项目,成为吸引游客云集泉州的“新磁场”。据悉,剧目的创排工作正在有序推进中。

“演艺+文旅+产业”的多元融合下,传统戏剧表演也突破剧场空间,走进大众生活。例如福建省文旅厅和泉州市文旅局于今年年初启动的“周末戏相逢”演出活动,通过零距离的戏曲快闪互动体验,把泉州的优质文艺资源送达景区一线和社区基层。据泉州市文旅局有关负责人介绍,活动选择在清源山的老君岩、西街、文庙、天后宫以及各县区知名的文旅地标进行,组织全市歌舞、南音、梨园戏、高甲戏、提线木偶戏等12个国有文艺院团,全年常态化地开展“周末戏相逢”沉浸式的公益演出活动,2025年平均每周开展不少于一至两场公益演出。

此外,文创周边也是泉州戏剧“出圈”的催化剂。从会唱南音的手摇木制音乐盒,到小舞狮提线木偶;从高甲戏造型烤漆冰箱贴,到梨园戏概念日历……五花八门的周边礼品兼具传统韵味与现代审美,促使年轻群体主动了解泉州文化。记者在古城的一些文创商店走访时,不少游客分享自己的感受:“最近很痴迷‘新中式’风格,传统的南音被这样诠释让我眼前一亮,太喜欢了!”“我是在‘集邮’的过程中了解到高甲戏的,觉得他们很美很有意思,所以这次旅行特地安排现场观看表演。”

一票难求

剧目赋能县域经济

不只是提线木偶,南音、梨园戏等剧种也受到观众喜爱,成为拉动文旅的“金名片”

4月17日(星期四),记者登录泉州木偶剧团小程序查询发现,当周星期五、星期六、星期日(4月18日—20日)的6场木偶戏表演均无余票,次周星期三(4月23日)场次的门票仅剩约三分之一,次周星期五、星期六、星期日(4月25日—27日)的门票也已售出过半。

“太难抢了!定闹钟都抢不到!”“还好选了淡季,没有那么紧俏,总算是买到了。”社交平台上,许多网友对木偶剧院一票难求的盛况进行讨论,更有热心网友分享抢票攻略和观看贴士。数据显示,2024年,泉州市提线木偶戏传承保护中心在泉州木偶剧院共进行900余场演出,观众人数达40多万人次,2024年门票收入比2022年增长超50倍。观众以外地游客居多,且80%以上是年轻人和学生。

泉州提线木偶的持续火爆直接带动剧院周边餐饮住宿业的客流量增长,有关文创产品的销售量也显著增长。一票难求下,包括泉州印记闽南、通淮礼乐戏台、木偶书店、7FUN天台复合空间、戏鲤茶楼等在内的茶馆或休闲空间也推出木偶表演或研学体验,观众在观看表演时还可以品尝泉州特色茶点,人均停留时间就此延长,进一步促进消费。

不只是提线木偶,南音、梨园戏等剧种也受到观众喜爱,成为拉动文旅的“金名片”。此外,泉州各县市区还结合区域特色,推出众多精彩演出。例如,泉港融合芗剧、北管、讨海、土坑古民居、陈平山红色事迹等,编排非遗歌舞剧《寿乡福韵》;石狮将情景剧《市井十洲人》、闽南综合表演《丝海南弦》、情景演唱《望春风》等10多个节目汇编为沉浸式情景剧《宋元海丝宴》;安溪则推出全国首台茶文化情景剧《铁观音》,以高甲小戏、舞蹈等形式展现茶乡风貌,广受好评。

运用戏剧表现手法串联编排的沉浸式互动表演则吸引更多年轻人购票体验。在洛江余庆楼,梨园戏《陈三五娘》打破传统镜框式舞台束缚,观众可以跟随演员穿梭于七个风格各异的表演空间,参与剧情发展,亲身体会主人公的浪漫爱情;在惠安崇武古城,大型沉浸式实景抗倭剧本游《跟着戚继光抓倭寇》还原大明抗倭场景,游客得以在超70000平方米的实景剧本游基地里“穿越”到大明嘉靖年间,更加深入地了解当年历史;在晋江梧林古村落,实景沉浸式互动戏剧《萤光:1937》在南洋楼宇间发生,游客们可以参与实景探索、换装体验、剧本推理、戏剧演绎等活动,了解华人华侨的拳拳爱国情。选址于热门景点的互动表演使得客流量再次攀升,今年清明期间,洛江洛阳桥及古街片区接待游客12.15万人次,比增8.8%;梧林传统村落接待游客2.52万人次,比增44.2%。

业内人士分析,戏剧IP的打造有利于吸引游客到达游玩、丰富旅游产品种类,沉浸式戏剧的开发则能扩大受众覆盖范围,加速文化“出圈”。在保留传统文化根脉的同时,又用创新形式拉近了与观众的距离,不仅延长了游客驻留时间,更以可触摸的文化体验带动瓷雕、茶器、香道等在地产业链的价值转化,推动传统文化向消费场景延伸。

多措并举

激活戏剧演艺市场

有关部门推出多项支持举措,并举行多场交流活动

为推进传统戏曲的传承保护和创新发展工作,促进戏剧演艺市场繁荣发展,近年来,泉州市有关部门推出多项支持举措,并举行多场交流活动。

政策支持方面,发布《关于支持市直国有文艺院团高质量发展的若干激励措施》《泉州市促进演艺市场高质量发展的若干措施》《关于加强文旅人才队伍建设的十条措施》等政策,提出要摸清戏曲资源“家底”,加大对濒危剧种扶持保护力度,让戏曲更有生命力;着力挖掘戏曲价值,通过戏旅融合、戏曲下乡等方式,持续推进传统戏曲的保护、传承、交流、推广。

活动引流方面,一方面,积极实施文化惠民工程,开展多场公益性演出。2024年,泉州国有文艺院团演出总场次1687场,其中线下演出1202场、下乡演出278场,线下58万观众观看,今年预计仍将开展1000场以上演出;另一方面,举办戏剧相关大型活动,扩大泉州“戏窝子”品牌影响力。将于4月29日至5月5日举办的“2025全国南戏展演暨第三届海丝泉州戏剧周”活动就计划设剧目展演、研讨交流、戏曲孵化等环节,以泉州传统戏曲为主体,融合永嘉昆曲、婺剧、莆仙戏、晋剧、秦腔、调腔、五音戏、祁剧等近10种剧集中展演。

人才培育方面,建立健全有步骤、分层次、系统化的人才培养体系,以国家级、省级赛事展演等为契机,多为基层文艺人才提供舞台,让他们尽快成为“台柱子”;鼓励本地院校开设相关戏曲专业,通过戏曲进校园扩大影响力,为弘扬和发展优秀传统文化注入新的活力;推动各院团制定“一团一策”,进一步提升文艺院团管理专业化、科学化水平。