核心

提示

清同治年间(1861—1875年),在泉州李贽故居曾出土两枚石质印章,一为阳文“卓吾”二字,一为阴文“李贽”二字,印章后为清末缙绅苏大山先生所收藏。苏大山为纪念李贽,在印章的边款跋刊以志:“先生之笔先生舌,先生之文先生血。三百余年土不啮,人可杀兮名不灭。”是的,以身殉道的思想家李贽,宁做自由烈士,不做求怜逃兵,而他的思想亦隐约贯注了中华传统的侠义之气。 □本报记者 吴拏云 文/图

与生俱来的真性情

“侠义”是我国传统文化的精华之一。古之侠士虽多特立独行,藐视俗规,但却心存大义,兼爱天下。学者普遍认为,侠义精神滋养于春秋战国时期的百家争鸣,其中,墨家和法家思想对于侠义的传播,影响尤为深刻。

李贽是明代杰出的思想家、文学家、史学家,是我国文化思想史的启蒙先驱,其思想对于东亚、东南亚诸国乃至全球,都有着广泛的影响。而他的思想又与儒家、墨家、法家等有着千丝万缕的联系,故而,在李贽精神思想的背后,时有“侠义”的光芒闪耀。曾被李贽视为知交的“公安三袁”之一的袁中道,在为李贽而撰的《李温陵传》中写道:“公(李贽)为人真有不可知者……本息机忘世,槁木死灰人也,而于古忠臣义士,侠儿剑客,存亡雅谊,死生交情,读其遗事,为之咋指斫案投袂而起,泣泪横流,痛哭滂沱而不自禁。若夫骨坚金石,气薄云天。”可见,袁中道也发现李贽是极易为古代忠臣侠士事迹所激励之人,这种真性情是与生俱来的。在李贽的筋骨皮囊之内,侠气早已蒸腾弥漫,势难掩盖。

李贽虽然从小就学习儒家经典,但他的见解、思想却远非儒家所能束缚。李贽一生的文章特色在于见解大胆,无所顾忌,一副“毒口”骂尽天下道学的虚伪和贪婪,敢于反对封建社会传统的教条,揭露假仁假义外衣下的道学家们丑恶的灵魂。李贽的文字就像侠客挥出的雪白刀芒,快且稳,力沉还准,颇似法家“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”的刚猛路子;另一方面,李贽关注社会底层人民,为他们发出追求公平的呐喊,对于女性自由和独立则给予支持和鼓励。这些行为在昏暗迂腐的晚明,宛若侠士立马横刀于道口,誓为天下苍生讨说法,也将墨家的“尚同”“兼爱”发挥得淋漓尽致。

义无反顾参加守城抗倭

明嘉靖六年(1527年),李贽出生于泉州城南一个落魄的教书先生家庭。李贽原名载贽,字宏甫,号卓吾。7岁随父亲李钟秀(号白斋)读诗书、习礼文。25岁中举,4年以后,谋得河南共城(今辉县)教谕之职,从此步入仕途。

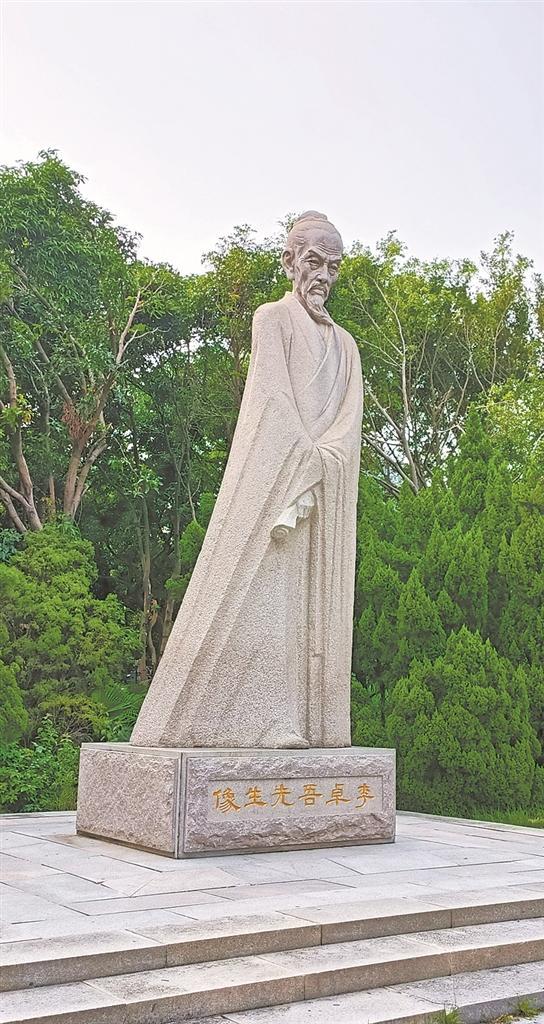

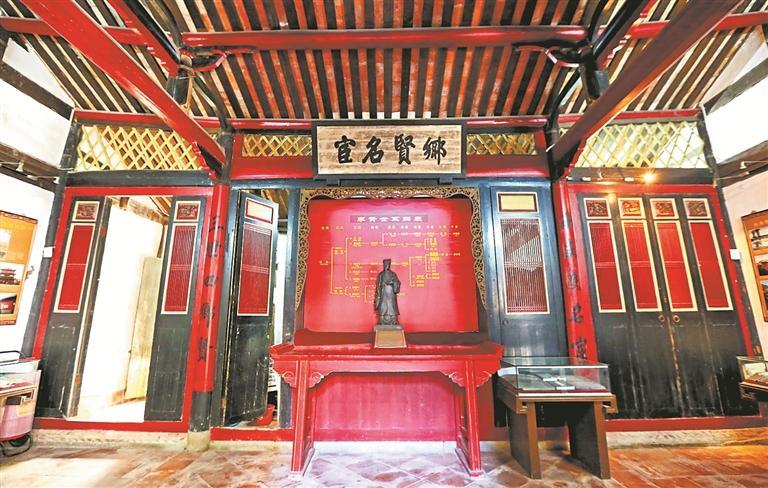

李贽的另一处故乡在南安榕桥,这里亦是李氏祖居之地。在南安柳城街道祥堂村有李氏家庙,该祠堂内至今悬挂有李贽“乡贤名宦”“举人”等匾额。李氏家庙如今亦为“李贽纪念祠”“李贽故居”。离祥堂村李氏家庙不远的石鼓山山巅上,几年前塑起了一尊高大的李贽石雕像。

李贽一生在官场上摸爬滚打了25年。他担任过地方教职、南北二京国子监博士、礼部司务、南京刑部员外郎、郎中,最后出任云南姚安知府。李贽傲骨惯了,从不为升迁而阿谀逢迎上司,自然也就得不到权贵、长官的太多扶持。但他素来素往,并不为意。

嘉靖年间,倭寇侵扰我国海疆,荼毒生灵。李贽的故乡泉州也屡遭倭寇进犯。这帮海上恶棍到处烧杀抢掠,使得曾盛极一时的泉州城,“数年田亩遍为草莽,瘟疫盛行,死者枕藉”。

嘉靖三十九年(1560年),李贽父亲去世,还在担任南京国子监博士的他急忙返乡奔丧。恰遇倭寇再度入侵泉州,烈火烽烟之下,百姓东躲西藏,存活困难,苦不堪言。见此景,李贽侠气上涌,不顾丧服在身,率领自家弟、侄等人立即参加守城抗倭。《卓吾论略》曰:“时倭夷窃肆,海上所在兵燹。居士间关夜行昼伏,余六月方抵家。抵家又不暇试孝子事,墨衰率其弟若侄,昼夜登陴击柝为城守备。”后来李贽著成《孙子参同》,里面不少内容便源于他亲身参加抗倭的经历。嘉靖四十一年(1562年),在泉州守制家居的李贽听闻大学士、奸臣严嵩去位,满心期待朝堂政治会逐渐开明。特别是此时,在名将俞大猷、戚继光的带领下,沿海御倭有了新发展,军队不断击溃倭寇,这让李贽略微看到一丝希望。

然而接下来的事却远超李贽的预想,嘉靖四十一年,倭寇通过收买官员,两次攻陷泉州永宁卫,大批百姓遭殃,他们“呼号梃刃之下,婉转刀剑之间,生者赎命,死者赎尸,尸骸盈野,房屋煨烬”。李贽后来亲撰《和韵十首》,其一曰:“谁道颓垣能御寇?我知寇不上颓垣。不如墙壁俱推倒,赢得梦魂与安闲!”讽嘲明廷想用“颓垣”去抵挡倭寇的侵扰。当然,这里的“颓垣”不仅指残破的城墙,也暗指各地贪腐变质的“坏官”。

嘉靖四十三年(1564年),李贽进京上任北京国子监博士。不久祖父讣告至,次男此时也在北京官邸夭逝。李贽无奈之下,把妻子黄氏和三个女儿安置在河南共城县,买几亩农田让她们耕种自给,自己只身回泉州奔丧。不料共城却有贪官为了向富户敲诈,不惜将泉源之水引入漕河,从而垄断水源。结果导致共城县内大荒。李贽家的田地仅收数斛稗子,而他的次女、三女都相继因饥饿而夭逝。家中连遭不幸,加上战乱迭起,又兼目睹官场险恶,让李贽对这个世界极度失望,也对国人信奉的儒家经典产生了严重的怀疑。李贽不知道自己能否照亮这现实的黑夜,但不管怎样,他想试试。

留下政坛孤傲侠客的剪影

万历五年(1577年),李贽调任云南姚安知府,这给了他机会去更多地接触基层劳苦大众,切肤体会他们的苦难,更加深刻地了解社会现实。李贽是出生于贫苦人家的孩子,出生不久母亲徐氏夫人就离开了人世。因家里贫寒,他甚至放弃了考进士的机会。他在《豫约·感慨平生》中说道:“余唯以不受管束之故,受尽磨难,一生坎坷,将大地为墨,难尽写也。”由于本身是封建社会等级制度的受害者,他希望能有一个人人平等的社会。李贽在云南姚安时,主张“因性牖[yǒu]民”(即根据民众的需要而制定治政方针),在顺民养民的同时,注重爱民怜民。

明时,姚安为少数民族聚居地,面对尖锐的阶级矛盾、民族矛盾和各地此起彼伏的少数民族起义,李贽在分析社会现状、总结历代统治者对待少数民族的政策后,提出“至人之治”的施政方针,努力践行“与军互夷、共享太平”的愿望。禁止各级官吏对少数民族动辄严刑苛法,无理抓捕,残酷镇压甚至屠杀的做法。他深入了解百姓的具体诉求,并切实解决实际问题。当时,姚安府地处滇中到滇西的要道处,往来车旅皆须过连厂乡,民众东来西往,络绎于道。但连厂河逢夏秋雨水时节就会河水暴涨,非用舟楫无法通行,给百姓造成不便和忧患。李贽见之,义慨之心顿起,“揖资聚石为桥”,建成石桥方便旅人。后人为纪念李贽功绩将此桥易名为“李贽桥”,今桥仍在。李贽散发出的“兴天下之利”“除天下之害”的正义感,与侠义精神何其相似。

李贽居官的准绳是“一切持简易,任自然,务以德化”,而且“自治清苦,为政举大体”。他还在府衙的楹柱上写下对联,其一是:“从故乡而来,两地疮痍同满目;当兵事之后,万家疾苦总关心。”另一副是:“听政有余暇,不妨甓运陶斋,花载潘县;做官无别物,只此一庭明月,两袖清风。”在此理念的主导下,他组织垦荒造田、修渠引水、疏浚河道,推广内地先进生产技术等,不断改善百姓生产生活条件。明代云南著名文学家李元阳为此撰诗称赞李贽:“姚安太守古贤豪,倚剑青冥道独高。僧话不嫌参吏牍,俸钱常喜赎民劳。八风空景摇山岳,半夜歌声出海涛。我欲从君问真谛,梅花霜影正萧骚。”李贽“倚剑青冥”的样子,不就是当时政坛孤傲侠客的模样吗?

李贽维护百姓利益的方式,恰恰触及了云南某些地方官僚的痛处。于是不少“高层”开始嫌弃李贽,不给他好脸色看。而李贽也早已厌倦这样的官场生涯,干脆就在姚安知府任满之后辞官而去。此时的李贽就像演员卸去了伪装,感到前所未有的自由和舒畅。

自杀殉道也是一种挺身而出

在完成其仕宦生涯后,李贽转向对学术的全面求索。万历九年(1581年)春,李贽寓居于湖北黄安,每日与学者讲经论道。万历十五年(1587年),李贽令女婿庄纯甫和长女送妻子黄氏回泉州。他自己不久移居麻城维摩庵,过着半僧半俗的生活,被道学家们视为异端。万历十七年(1589年),李贽在龙湖芝佛院落发为僧,同友人一道在青灯古佛下讲学论道。由于讲学影响巨大且追随者众,李贽令统治阶级心生畏惧,他也成了“明朝第一思想犯”。然而,走在当时明朝的大街上,随口提及李贽这个名字,别说儒林学士了,就是贩夫走卒,都会双眼放光:“卓吾先生又出畅销书了?要在哪讲学吗,赶紧一块去听听!”李贽在黄安、麻城正是“以正道之交”,结识了一批师友,如耿定理、公安三袁、梅国桢、周柳塘、周友山、僧无念、杨定见等,李贽感慨地说:“师友深恩,永矢不忘。”

李贽在麻城十余年的讲学、著述、论史的过程中,高屋建瓴,目光深邃,时出新意。他的语言、文字向来锋芒毕露,“发言似箭,下笔如刀”,在文学创作上更是主张要有蓬勃激情。他说写作要“蓄极和久,势不能遏。一旦见景生情,触目兴叹,夺他人之酒杯,浇自己之垒块,诉心中之不平,感数奇于千载。既已喷玉唾珠,昭回云汉,为章于天矣。”在《又与焦弱侯》的信里,他对那些道学气的知识分子作了无情的揭露:“名为山人而心同商贾,口谈道德而志在穿寄。”发表这些意见,在封建社会里是要有很大勇气的,李贽早就抱定为天下苍生谋福利“不惜舍己”的思想。而这种思想境界,同样与古之侠义精神相类。在《李见田邀游东湖》一诗中他称:“莫邪长剑终成试,未许扁舟独鼓琴。”表明自己要挥动武器,与道学家们殊死相搏;绝不贪图安逸,放下是非,独自乘小舟去江中弹琴。

李贽思想涉及的面非常广,譬如,他倡导平等观,认为“尧舜与途人一,圣人与凡人一”,天下人人平等,没有什么高低上下之别;对封建礼教压迫下的妇女,李贽给予深深的同情,为妇女所受不公平待遇鸣不平,被现代学者誉为“中国妇女人权思想运动的前行者”;他提出“童心说”,声称人要成为保持“童心”即“最初一念之本心”的“真人”。李贽还将由陈胜领导的中国社会首次农民起义,颂扬为“匹夫首倡”“古所未有”。把封建社会人民的反抗斗争归因于朝廷的是非不明,“唯举世颠倒,故使豪杰抱不平之恨,英雄怀罔惜之感,直驱之使为盗也”,为历史豪杰立帜而呼。纵观其一生,李贽是在儒家的框架下左冲右突,打破框架的同时,也拓展了儒学更多、更广的可能性。李贽的言论与文集,大胆辩雪,处处触动了千百年之是非和封建伦理的疮疤,使得反动统治阶级对他“切齿咬牙,欲杀欲割”。

明万历二十五年(1597年),有人扬言要杀李贽。当时李贽正在山西朋友家,好友焦竑去信告知,劝其返回麻城。李贽复信称:“牢狱之死,战场之死,固甘如饴也,兄何必救我也!死犹闻侠骨之香,死犹有烈士之名,岂龙湖之死所可比耶!”字里行间以“侠”自居,在斗争中展现出视死如归的精神。

明万历三十年(1602年),李贽遭礼科给事中张问达疏劾,神宗以“敢倡乱道,惑世诬民”为名下令逮捕了李贽。那时李贽是寓居于好友马经纶的家中。当抓捕他的金吾卫到达时,为了不拖累朋友,李贽直接躺门板上,让金吾卫捉他快走。马经纶却不干了,出于义气,他也要随李贽一块去监牢。马经纶说:“朝廷以先生为妖人,我藏妖人者也。死则俱死耳。终不令先生往而己独留。”李、马二人真可谓肝胆相照的“双侠士”。

在狱中,有一日李贽呼侍者为其剃发,忽夺其剃刀割喉自刎,最终气绝而亡,享年76岁。李贽的自杀殉道,其实也是一种侠义的挺身而出。他想“以杀止杀”,挺身保护诸如马经纶、焦竑、杨定见这样的知音,并用鲜血凝固追随者的信念,使他们拥有与混沌世俗相抗争的力量。而李贽的最后这一挥刀,也完成了“侠”字最艰险也最磅礴的收笔。