生活中会遇到这样的人:明明身体没病,但总感觉浑身都不舒服,不是这里疼就是那里痛,可是到医院检查,医生也找不到原因。有的人甚至会怀疑自己是不是得了什么不治之症,整天心事重重,心情逐渐抑郁;有的人还会根据症状,去药店自己买药吃,但发现收效甚微。

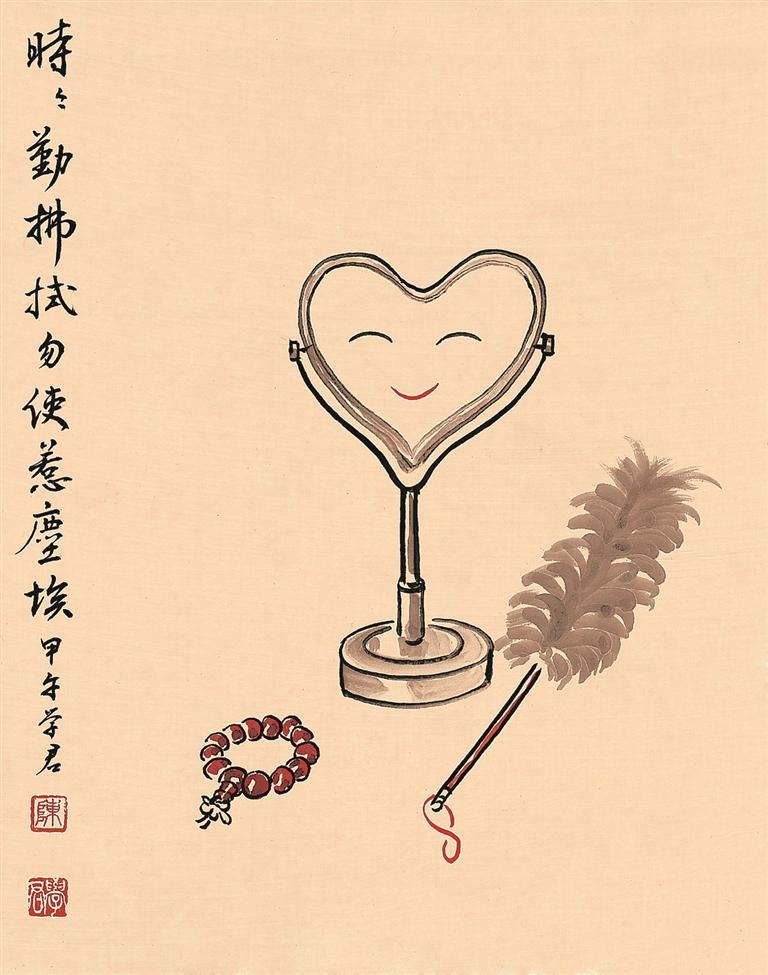

“这种并不是真的身体有病,而是心理出现某些问题,认为自己有病,由此产生一些患病的症状。”老中医林禾禧坦言,“心病还需心药医”,只有找出心理症结所在,进行对应的调整,才能有效解决问题。其他针对身体病症的药物,对这种心理性病症不仅没有效果,反而可能损伤身体。

闽南地区流传着“药治假病,酒解真愁”(,音fèi,意思是不会)的民谚,阐述这样的现象以及背后的养生道理。

林禾禧指出,一般情况下,只有身体真正出问题,需要通过药物来治病,才能反映药物的真实效果。而“假病”更多是因为自我猜疑患病,属于心理健康方面的问题,需要从这方面去处理,单纯吃反映虚假症状的药物并无效果。只有在心理问题诱发一些并发病的情况下,医生才会开一些药物进行辅助治疗。

民谚的后半句“酒解真愁”,则解释了生活中另一种常见的现象——“借酒消愁”。生活中人们难免遇到不顺心之事,导致心情烦闷。有的人会通过喝酒来麻痹自己,以为可以忘却烦恼、远离愁苦。但现实情况却并非如此。

美国一项研究表明,借酒消愁不仅容易导致酗酒,还会增加患抑郁症的风险。人的心情好坏,与一种叫“5-羟色胺”的神经递质有关。它分泌增多时,心情就会好;分泌减少时,人就会产生抑郁情绪。酒精可以增加5-羟色胺的分泌,郁闷的时候喝点酒,确实会让人心情暂时好起来,但等酒劲一过依然要面对这些问题,心情很快便会再次跌入谷底。

长期大量饮酒的人更容易出现抑郁情绪。“这种喝酒之后一时的情绪好转,换来的却是更长时间的郁闷心情。”林禾禧说,有的人会选择继续喝酒,长此以往容易形成酒瘾,难以戒除。他建议,人们要关注自己的内心,心情烦闷时要学会自我开解,以免出现“假病”问题。□本报记者 许文龙 实习生 汤佳怡