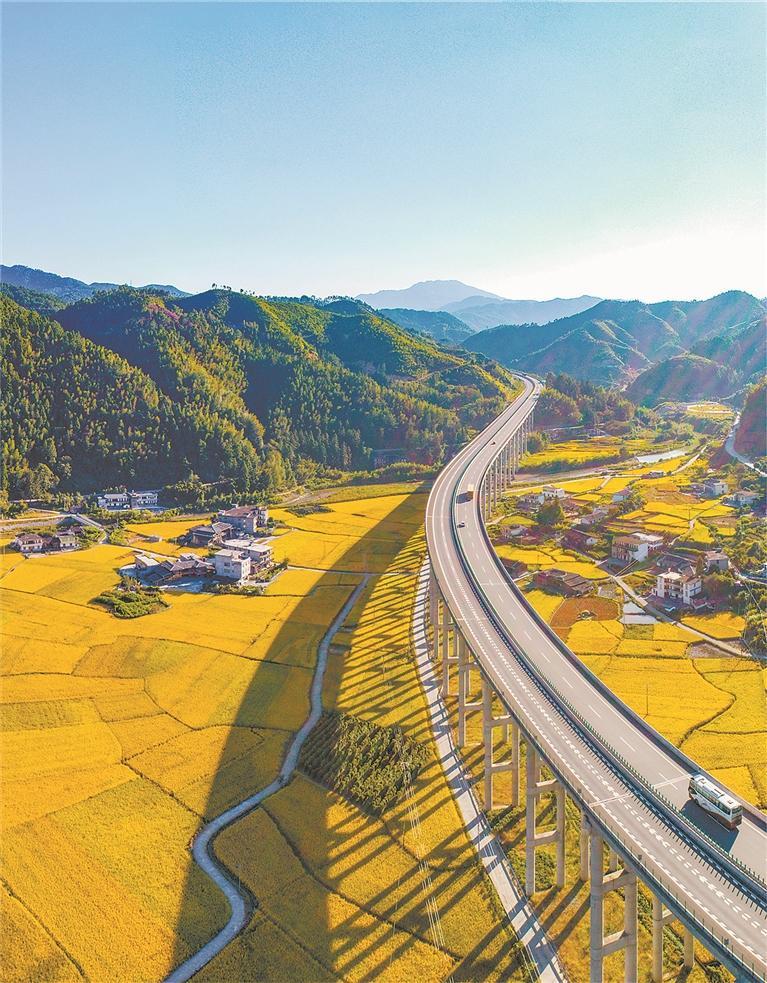

中国传统村落曾坂村嵌于群山之中,远望峰峦叠翠、林草茂密,近看稻田阡陌、荷塘旖旎。村中土地平阔,栏外溪水潺潺,偶有几座灰瓦白墙古民居点缀山间,纯净质朴的乡村自然田园风光似画卷般摊开,颇有“误入桃花源”之意境,也难怪曾坂历来享有“仙苑”的美称。

行走曾坂村,风轻抚稻田,溪水跃过鱼鳞坝,每一个角落都透着清新与静谧。家家户户几乎都有一亩三分地,自古有“耕读孝友”的传统,路边也可见“绿水青山就是金山银山”字样以及“悯农”等诗词画作文化墙,曾坂人世代以种水稻养家。当地通过流转盘活村民抛荒闲置田地,在不打破传统农业生产的基础上,规划引入立体农业养殖项目,打造稻鱼、稻虾、荷鱼共生养殖示范基地,实现了产业的可持续发展。

曾坂的美好,不仅在于自然风光,在赓续传统农耕文化的基础上,探索出一条独具风格的旅游、产业融合发展之路,更在于对艺术的理解,让这座村庄焕发新活力,成为乡村振兴的新样板。

从外地来到德化研习陶瓷艺术多年的彭成雄,在一次偶然的机会被安排来曾坂创作,这里包容、淳朴的乡风文化吸引他留下来,并在艺术家驻地创作工坊——仙苑之家成立了自己的工作室。这位国家一级技师、全国陶瓷行业技术能手、省陶瓷艺术大师、德化瓷烧制技艺代表性非遗传承人,在这里开启了艺术创作的另一扇窗口,他沉心思考和寻找自己艺术创作的突破口:中国汉字兼具审美与实用功能,是否能够将汉字与白瓷相结合,实现艺术与历史相融合?彭成雄修习书法,对汉字有浓厚的兴趣,捕捉到灵感后,就立即投入研究创作。他尝试用甲骨文、篆隶行草等字体为依托来设计白瓷造型,还尝试用云朵、石头、水浪等创造汉字,一次次试错、一次次推翻,终于找到了一条返璞归真的道路,与乡风文明相契合。

一个个立体姓氏汉字以主体笔画为支撑,其他笔画则适当变形,借以德化白瓷之质白,展现艺术作品之留白,给观赏者留下广阔的想象空间。汉字通过缩放、拉伸、弯曲等手法,将标点符号顺滑、圆润、饱满的形态融入字形造成白瓷雕塑,彭成雄接续创造出288个汉字造型,或体态憨厚、线条饱满,或匠心独运、妙趣横生,或大巧不工、浑然天成。随着中华姓氏白瓷艺术馆在曾坂村落成,彭成雄创作的白瓷《百家姓》系列作品在展馆逐一展出,给宁静的小村庄带来人气,也促进当地的旅游与产业的发展。

德化传统白瓷艺术跳脱同质化的禁锢,越发生动盎然,富有生命力。曾坂村依托原有的文化积淀,修缮古建筑,按照“一堂一主题”模式,将陶瓷文化元素融入其中,改造建成各类文化艺术展馆、创作工坊,给艺术家提供学习、展示的平台,吸引许多不同年龄、背景和地区的艺术家聚集于此,村落里处处充盈着艺术的气息。

曾坂村中华姓氏白瓷艺术馆外,几亩荷塘叶碧花娇,与之毗邻的,是该村由宗祠改造的曾氏家风家训馆,内有“曾子祖训”“曾氏族规”“仙苑曾氏《规戒六条》”“仙苑曾氏三字歌”等家风家训。文化振兴是乡村振兴的“根”和“魂”,在曾坂村可喜的变化中,我们看到艺术为乡村振兴发展提供了更多的可能、注入了更多的源泉。时至今日,它们已然成为曾坂村民一脉相承的文化符号,也正是通过这样的艺术文化传递,让古村落再焕蓬勃生机。