抗击超级台风“杜苏芮”,他奔波灾区救援群众不幸牺牲,用生命诠释人间大爱;跨越万里,他们远赴土耳其抗震救灾,让泉州的美名远扬;小时候吃过“百家饭”,他心存感恩连续6年为困难群众提供免费午餐,带动街坊邻居开启“爱的循环”;她们或飞驰街头,或乘风破浪,或勇斗“心魔”,用坚守书写巾帼不让须眉的精彩故事;他们以街巷为舞台,或为生计,或为兴趣,用一身才艺回馈着泉州这座温暖包容的城市……

2023年里,一个又一个的凡人善举,给我们留下了无数感人至深的瞬间,也为泉州这座文明之城增添了一抹靓丽的色彩。因为他们,一股股向上向善的暖流,汇聚成正能量的海洋,激励我们奋进新时代;一道道文明之光,传递着震撼人心的力量,引领我们迈步新征程。

值此年终岁首,让我们致敬凡人英雄,礼赞奉献精神!

跨越万里 开展生命接力

跨越万里,泉州市社会应急救援联勤中心远赴土耳其抗震救灾;勇救落水女子,咱厝男子荣获“西安好人”称号……他们用行动,把泉州的美名远扬。

房屋倒塌、余震不断、灾民被困……今年2月6日,土耳其连续发生两次7.8级地震。距离地震不到24小时,远在万里之外的泉州,蓝天救援队员苏国顺、杜晓航、吴加克、郭辉耀、冉小德、林志阳连夜集结,驰援土耳其,一场跨越万里的生命救援随即展开。

抵达救援现场,他们一刻也没有休息,顶着余震和低温,争分夺秒在废墟之间展开生死救援,为当地受灾民众打开生命通道,最终参与搜救出罹难者43人、幸存者3人。如今,泉州的社会救援力量日益壮大,活跃在各种灾害、事故救援现场,用实际行动展现着社会力量与社会担当。

泉州人的急公尚义精神,也出现在西安的2022年度“身边好人”榜单上。1977年出生的林阳明老家位于安溪县龙门镇光孝村,是一名退役军人,2012年起到西安经商。去年2月份的一天傍晚,他出门散步时听到不远处的灞河桥边传来呼救声。他飞奔而去,边跑边脱去身上的棉袄,一头扎入冰冷的灞河中,成功救起一名落水女子。他说:“当时没想那么多,我不能眼睁睁看着一条生命就这样结束。”退役不褪色,危急时刻,他挺身而出,用平凡善举谱写人间大爱。

(魏晓芳 陈明华)

见义勇为 弘扬浩然正气

见义勇为,不分你我。无论是中介老板,还是救援队员;无论是陌生的路人,还是摄影爱好者;面对险情,他们伸出援手,甚至舍命救人……他们用义举,挽救了一个又一个鲜活的生命。

今年以来,本报报道了多起见义勇为事件——

2月15日,湖南男子张某前往泉州台商投资区张坂镇前见村沙滩游玩,因不懂潮汐规律被困在一处岛礁上。泉州台商投资区海上见义勇为工作室负责人张世天和队友得知后,迅速赶往救援。张世天跳入冰冷的海水中,顶着巨大的风浪,成功将张某救回。

2月17日,晋江市池店镇桥南社区百捷墅府小区门口的华洲渠边传来急切的呼救声,附近一家中介公司的老板孔祥全闻声赶来,得知一名在岸边玩耍的男童掉入水渠。他当即跳入水渠,左腿不慎骨折,但他仍忍着剧痛将男童托举给岸边的同事。因获救及时,男童并无大碍。

4月8日,一名小男孩在永春县石鼓镇卿园村小边角溪游玩时,不慎掉入湍急的溪流中,其父亲跳入水中施救未果,两人在水中挣扎。正在附近摄影采风的潘灿灿,奋勇下水营救,不幸被激流卷走牺牲。

6月3日,在泉州市区东云路,一名女子驾驶小车不慎撞断护栏冲入内沟河,车上当时还有一名老人和一名小孩。危急时刻,聂志成、张强奋不顾身跳入河中,将三人全部救上岸。因救助及时,三人均无大碍。

这样的善举,还有不少。他们用实际行动弘扬浩然正气,演绎人间大爱。虽只发生在一瞬间,却似一团火,给人持续的温暖。

(廖培煌 张晓明 庄凌龙)

感恩帮扶 开启“爱的循环”

12月5日,4位老人齐聚南安洪濑镇洋仔面线糊店,在欢声笑语中享用了一顿免费的午餐。自2017年起,店主林锡洋开始为本地洪南社区的困难群众,每月免费提供3次午餐,之后范围扩大到4个社区,一做就是6年。

之所以坚持做公益,是因为他小时候吃过“百家饭”。林锡洋回忆道:“我是惠安人,五六岁时和家人搬到洪濑。那时家里穷,父母为了多赚点钱,起早贪黑去打工。父母很晚回家,我经常到很晚才吃饭。到了饭点,一些了解我家情况的街坊邻居会叫我到他们家里吃饭。他们都很照顾我,我一直到10岁左右还在吃‘百家饭’。”他感慨道,“如今我已经38岁,心里仍记着这份恩情。”

因为自己“淋过雨”,更想为别人“撑把伞”。2017年,他和妻子开了面线糊店。一次,他作为志愿者与洪南社区干部走访慰问困难家庭,看到有的老人生活窘迫,心里很难受。回想自己曾受人帮助,现在有能力了,也应为老人做点事,他便决定每月5日、15日、25日为洪南社区的困难户提供免费午餐。孤寡老人、低保户、残疾人等困难群众仅需凭社区发的“免费餐券”即可到店免费用餐3次。2021年,免费用餐人群增加了洪东、洪西、洪北社区,同时不限日期、不限午餐。

今年年初,他还联合街坊邻居为周边学校学生开设“花朵之屋”,供学生临时躲雨、等待家长、做作业、看书。这段“爱的循环”,也带动了更多人加入公益队伍。他用持之以恒的一点一滴传播文明,用奉献演绎大爱。(陈灵)

不让须眉 她们撑起半边天

我们身边,从来不乏美丽的身影,她们用辛勤的汗水、不懈的奋斗,书写巾帼不让须眉的精彩故事。她们中有“95后”海上女执法员,有开启“飞驰人生”的女铁骑,有勇斗“心魔”的“铅衣玫瑰”……

今年2月份,南安一名小孩因病急需送医,正值下班高峰期,南安交警女铁骑岳子蕾“咆哮式”开道,为小孩赢得宝贵的救助时间。她的行为被人民日报、新华社、人民网官微等主流媒体转发点赞。南安交警大队女铁骑队成立于2021年年底,她们将青春奉献在马路上,哪里有警情,哪里就有她们活跃的身影。

在泉州海警局的海上执法队伍中,“95后”女执法员陈静萍也能独当一面。在日常执法工作中,她发挥着女性特有的细腻、耐心、亲和力,努力做到让执法更有温度。为了能有一个更加强健的体魄,她每天坚持跑5公里。在射击及体能训练时,她要求和男同事一同训练,一次次挑战极限,突破极限。在她看来,女性从来不是柔弱的代名词,在关键时刻,也能扛起保卫海疆、守护人民的重任。

二十多斤重的铅衣是她们的护身铠甲,精湛的技术是她们的制胜法宝,面对高难度的心脏介入手术,泉州市第一医院心血管内科介入室的女医生们“举重若轻”,肩负起为患者去除“心魔”的重任。她们有泉州心脏介入领域的开拓者林荣,也有初出茅庐的“90后”张静怡。纵观全市,女介入医生凤毛麟角。尽管工作强度大,还有风险,但她们为了挽救生命全力以赴。(苏凯芳 郭芳蓉)

身残志坚 轮椅困不住拼搏心

天无绝人之路,人生没有迈不过去的坎。轮椅限制了他的行动,但困不住他敢闯敢拼的心;身材矮小,却蕴藏大能量。他们虽然身患残疾,但从未向命运低头,为了美好生活,克服重重困难,甚至获得了很多常人难以企及的成就,让自己成为一束光,照亮他人。

在永春县坑仔口镇的各项公益活动现场,来自玉西村的康建民都会在场,他患有后天侏儒症,身高不到1.3米,被许多人称为“矮叔”。他坚定着“人小志气不能小”的人生信念,相信“天生我材必有用”,当过文化站的临时工、干过镇里的残疾人工作联络员。17年来,他走访镇里每一户残疾人家庭,及时向上级部门反映他们的诉求,并且协调发动社会力量助残。2016年9月,永春县首家镇级协会——永春县坑仔口镇志愿者协会正式成立。如今,在他的带领下,协会常态化开展志愿活动。在“矮叔”看来,坚持用劳动创造价值,努力奉献社会,可以让自己的人生更加富足。

被命运痛击后,是认命屈服,还是奋起反击?因遭遇交通事故导致肢体一级残疾的蔡春晓,用行动给出了自己的答案。轮椅限制了他的行动,但困不住他敢闯敢拼的事业心,也拦不住他对美好爱情的追求与向往。他与时俱进通过接触短视频打开销售渠道,靠毅力考取了C5驾照……事业爱情双丰收的他,看到同为脊柱损伤的年轻女孩饱受褥疮之苦时,当即转去一笔爱心款项,帮助女孩治疗。接受采访时,他仍不忘鼓励病友,不要放弃,努力活出自我。(苏凯芳 郭芳蓉)

薪火传承 爱心助学21载

父亲生病需要长期吃药,奶奶年迈,自己和妹妹还在上学,一家五口的生活重担全落在妈妈肩上。懂事的泉港学子小林努力学习,以优异的成绩考上理想的大学,她希望能够早日为妈妈分担压力。

严重的痛风,让聋哑父亲无法继续出海干活,爷爷奶奶又年老体衰,母亲一人挑起家庭重担。石狮男生小龚看在眼里,忧在心头。他勤奋好学,高考考出656分的优异成绩。

初三那年父亲猝然离世,妈妈不得不强忍悲痛,一边打零工,一边独自扛起照顾儿子的重担。小黄也很努力,今年高考考出618分的好成绩。

……

“共同托起他们的理想2023行动”启动后,本报记者再次踏上助学旅程,深入各个求助学子家中,实地探访他们的真实情况,报道他们的励志求学故事,并对接社会爱心人士。

今年8月19日,“共同托起他们的理想2023行动”助学金发放仪式在泉州市区举行。到今年,助学活动已经连续举办了21年,迄今共筹得善款2402.67万余元,帮助6920名(次)学子圆了大学梦,并带动社会各界发起或参与各种形式的助学活动,在全社会形成热心公益、捐资助学的良好风气。

这一切源于2003年,当年,一名品学兼优的永春困难学子因无钱上大学,写了一封信寄到泉州晚报社求助。报社领导非常重视,“共同托起他们的理想”助学活动应运而生。

从此以后,由泉州市慈善总会与泉州晚报社联合主办的“共同托起他们的理想”助学活动,每年都如期举办。助学活动为家庭困难但又坚韧不拔、坚持求学、品学兼优的学子搭建一个展示的平台,让社会各界热心企业、爱心人士了解并资助他们。如今,这一品牌项目,已经成为泉州最具影响力的助学项目之一。 (陈明华)

克服恐高 勇攀巨树“量身高”

从恐惧到接触,再到喜欢攀树,认真钻研之下,成了中国大陆第一位国际树木学会职业攀树师和考官;因其优秀的攀树技能,他进入中国巨树科考队的视野,并应邀参加巨树科考,为百米巨树“量身高”;他叫郑达雄,来自泉州台商投资区,是厦门大学的体育老师。他敢于勇攀巨树,不断挑战自我的精神,赢得不少人称赞。

“10月底,我们在厦门成功举办了2023厦门攀树邀请赛,吸引了全国各地及英国、奥地利等国的攀树高手同台竞技。”日前,记者联系上郑达雄时,他还在为学生授课。据其介绍,此次邀请赛是继2019年后举办的攀树邀请赛,场地规格、选手水平高,赢得不少好评。

从一开始接触攀树,到成为职业攀树师,郑达雄不断丰富自身技能,也致力推广此项运动。在传授攀树技能的同时,他带领学生参加各种攀树赛事,见识国内外的顶尖选手。“攀树是一项技能,不仅能强身健体,还能锻炼人的意志力。”郑达雄说,在攀树过程中,能够观赏不一样的风景,领略不一样的风光,是项值得推广的运动。接下来,他将继续做好推广,让更多人认识攀树这项运动。

这种爱拼敢赢的精神正是泉州人的写照。越来越多泉州人外出闯荡打拼,在各行各业发光发热,让更多人知道泉州、了解泉州。 (黄枫)

善用技艺 留住心中乡愁

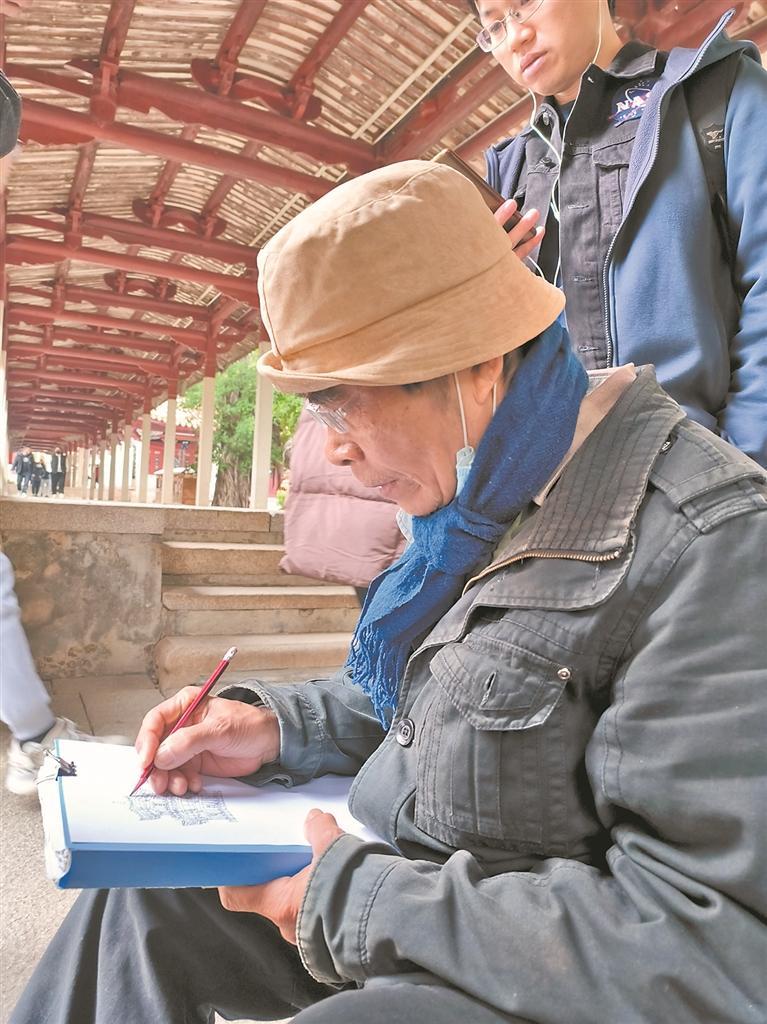

乡愁是最深刻的记忆。“老泉州”36载用铅笔速写“泉州记忆”,古稀老人与57座廊桥的不解缘,安溪“90后”小伙用微雕复原老屋和母校,他们通过不同的形式,留住那些最美的景、最甜的记忆。

36年前,“老泉州”张和平开始用手中的铅笔速写“泉州记忆”。多年来,他已经画了上千张作品,有东西塔、西街、清源山等景点,也有传统牌坊、旧道路等如今不复存在的景致。金鱼巷里的金鱼桥、涂门水关、五里亭的十八台阶……这些老泉州“物件”都在他的画作中留存了下来。

如今在社交平台,时常能看到他低头作画的场景,他俨然成为各地游客镜头里一道独特的风景线。

廊桥是德化老人张英主心中的“宝”。为寻找散落在德化各处的廊桥,他骑着摩托车走遍山野溪涧。起初,路上还有几位老友为伴,后因费时间,老友们纷纷退出,而老伴成了他最坚定的拥趸。为搜集资料,两人时常早出晚归,多方求证。历时三年,他成功将搜集到的57座廊桥资料编纂成画册《德化廊桥》,为后人研究不同时期桥梁建筑提供了支持。

屋顶上的黑瓦片、斑驳的土坯墙、门口的红灯笼……三年前,为留住心中的乡愁,安溪“90后”民间手艺人詹建宁用微雕技艺,先后复原了记忆中家乡的老屋和母校,逼真的作品勾起了不少同龄人的记忆。尽管这一过程十分耗费时间和心神,但他乐在其中,静心钻研自己的技艺。如今,他希望能通过自己的手艺,做出更多有家乡元素的作品,让家乡被更多人所熟知。(魏晓芳 郭芳蓉)

抗击台风 用生命诠释人间大爱

尽管已过去近5个月,泉州蓝天救援队的队友们仍无法习惯生哥已不在身边。陈元生的生命定格在53岁,但他无私奉献的精神将永存于大家心中。

今年7月28日,超强台风“杜苏芮”正面登陆泉州。次日,南安洪濑镇区严重受淹。当日清晨5时许,在鲤城区泉州蓝天救援队队部里,已备勤第4天的陈元生和队友一起接到了出发支援洪濑的指令。一路都是洪水和倒伏的树木,他们又是清障又是绕道,用了近5个小时。当天9时许,一到达洪濑,陈元生和队友就投入一线救援工作。如此凑巧,当日14时40分,本报记者随蓝天救援队赴灾区采访,坐上的就是陈元生所在的橡皮艇,无意间记录下他生前最后一段救援时光。

17时35分,陈元生和队友的橡皮艇来来回回,已经转移受困群众22人。队友发现他不舒服,决定立即送他去医院救治。遗憾的是,抢救持续进行到20时53分,还是无力回天。陈元生永远离开了他深爱的救援事业,用生命诠释了无私奉献的精神。

在救援队队友、社区工作人员、发小们的心目中,陈元生用53年人生刻下的是热心、奉献、务实、无私的可敬形象。他加入蓝天救援队23个月,做事细致认真,已出勤163次,服务时长超1417个小时;在社区,他总是第一个响应社区的号召。为了修一条路让钩机上山防治松树病虫害,他铲了自家的果树,让出面积达200多平方米的过道,不要一分钱赔偿;他牵头设置爱心补水驿站,免费为往来的外卖小哥、环卫工和附近工厂的工人等奉水……他用自己的行动甚至生命,诠释了人间大爱。

(陈灵 陈明华)

街头表演 分享音乐传递祝福

华灯初上,晚风拂面,街头上散落着这样一群艺人,以街巷为舞台、行人为观众,或为生计、或为兴趣……他们用自身的才艺,回馈着泉州这座温暖包容的城市,为古城的夜生活增色。

“刺桐花开刺桐红,红砖古厝千年梦……”吉他声与琵琶声交融,民谣中融入南音,歌声中道出了平凡而又安逸的泉州生活。这是泉州本土音乐人彼末和欢喜一起“碰撞”出的原创作品《刺桐》。

他们经历迥异,一个是出于热爱从街头走出来的音乐人,一个是从专业院校出来的南音传习人,但因对音乐有着相同的审美与理念,两人开始合作探究民谣与南音的融合。“传统和创新并不矛盾,是能够共存的。”在他们看来,传统南音并不会因为创新就被埋没,反而能在传承传统的基础上碰撞出新的东西。

如今,他们用音乐的方式传承和传播泉州文化,闲暇时也会一起走上街头,与来往行人分享他们的音乐。

同样在街头分享音乐的,还有贵州人老唐。过去20多年里,他背着乐器走过了很多城市,因为热爱音乐,每天晚上的街头演出已经成为他生活的一部分,也成了支撑他生活的一部分。八年前,他偶然来到泉州,感受到干净整洁的街道、热情好客的市民,也结识了不少志同道合的朋友。泉州的包容和温暖,让他切实感受到了归属感,他决定留下来。如今,作为鲤城持证上岗的街头艺人之一,夜幕降临时,总能在西街见到他吹响手中金灿灿的萨克斯,用美妙的乐曲声传递着他的深情祝福。(魏晓芳 郭芳蓉)

(本组图片除署名外,均为资料图片或受访者供图)