由中国晚报工作者协会主办、羊城晚报报业集团承办的“全国百家主流媒体社长总编广东高质量发展调研采访”,12月20日在广州启动。为期4天的调研采访活动中,社长总编们围绕高质量发展主题主线,走进广州、中山、江门三城,先后来到无限极全球体验中心和研发中心、深中通道建设工地、中山市翠亨新区、侨乡文化(江门)生态保护区等地,就城乡建设、营商环境优化、文化出海、乡村振兴、非物质文化遗产保护等内容,零距离探寻广东推动高质量发展的“密码”。

深中通道

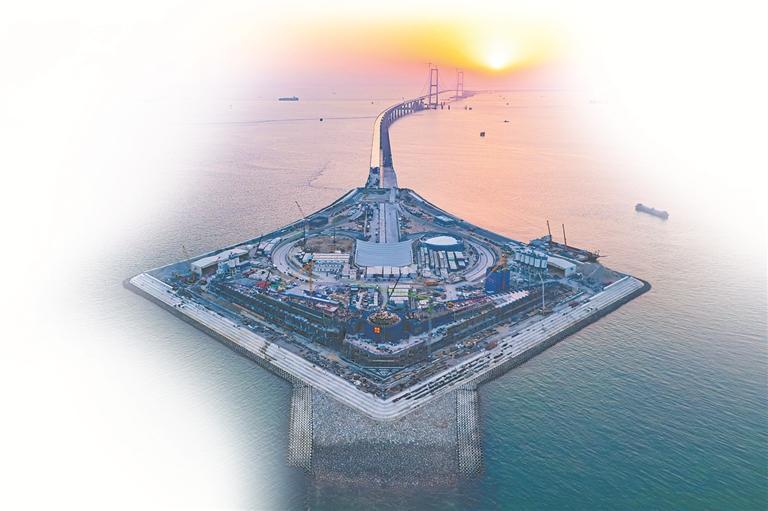

观伶仃洋上长虹卧波

浩瀚的伶仃洋上,深中通道宛如一条巨龙静静伏卧。眼下,各类施工有序进行,建设者们正加紧推进这项超级工程的“精装修”工作,为如期通车奋力拼搏。现场,参加活动的主流媒体社长总编们仔细倾听了相关负责人关于工程建设进展的情况介绍,实地采访施工情况。

作为粤港澳大湾区核心交通枢纽工程,深中通道全长24公里,集“桥、岛、隧、水下互通”于一体,其中海底隧道长约6.8公里。今年6月,深中通道海底沉管隧道在伶仃洋海底实现合龙。此后,建设者们又完成了沉管内全部压舱混凝土的浇筑。11月28日,海底沉管隧道实现贯通,意味着深中通道的主线正式贯通。

据介绍,深中通道的设计为双向8车道,设计时速100公里,计划于2024年建成通车。届时,深圳至中山的车程,将从现在的2小时缩减为约20分钟,珠江口东西两岸城市群也将跨海“牵手”,更加紧密地联系在一起。

交通是经济社会发展的“开路先锋”和“先行官”。广东省交通集团党委副书记、董事、工会主席张洪明表示,深中通道始终坚持高质量发展,将继续向2024年建成通车发起冲刺,为粤港澳大湾区及中国式现代化建设提供强有力的交通保障。

翠亨新区

湾区西岸创新高地加速成形

在翠亨大厦21楼综合展厅,社长总编们远眺建设中的深中通道,一座正在加速建设的现代化产业新城亦尽收眼底。走进展厅,一幅幅图片、一组组数据、一段段影像,向来宾展示着翠亨新区的历史沿革、发展优势及未来规划。

作为深中通道的西岸桥头堡,翠亨新区未来将是深圳资源外溢的首要承接地。目前,新区正在抢抓“双区驱动”重大战略机遇和深中通道建设窗口期,加快推进开发建设。

按照规划,翠亨新区将在深中通道通车前基本建成交通基础设施和公共配套设施,城市形态和功能基本成型。同时,将依托产业基础和中科中山药物创新研究院等创新平台,构建以健康医药、新能源与高端装备制造、新一代信息技术、现代服务业四大主导产业与若干未来产业X为产业发展方向的“4+X”产业体系,积极对接深圳等重点城市优质科技、产业和创新资源,打造湾区西岸创新高地、产业高地和人才高地。

中山

制造业名城的强大文化内核

中山不仅是一座制造业强市,更是一座文化名城。当前,中山正自觉担负起新时代新的文化使命,以项目化做实“文化兴城”大文章。在中山市博物馆、香山商业文化博物馆及孙文西路旅游休闲街区,可以实地感受中山厚重的历史文化底蕴,了解中山以文化赋能高质量发展的实践举措。

读懂一座城市的历史,博物馆是最好的教材。在中山市博物馆可以纵深了解这座城市数千年的发展历程。据现场负责人介绍,中山市博物馆成立于1984年,新馆于2022年建成并对外开放,馆区总占地面积17426平方米,总建筑面积24832平方米。馆区内保存有中山市文物保护单位侨立中山公医院旧址和中共中山县委一三九招待所旧址、郑藻如旧居两处不可移动文物,整体采用园林式布局,新旧建筑与园林和谐共存,融为一体。

作为一座集收藏、研究、展示、教育于一体的地方综合性博物馆,中山市博物馆设有香山商业文化博物馆、中山华侨历史博物馆、中山收音机博物馆等专题博物馆。馆内常设展览“风起伶仃洋——中山历史陈列”,系统呈现着香山(中山)5000多年的发展历史。

香山商业文化博物馆通过展厅内的图像、模型、声音、文字、复原场景等,让参观者了解中山商业历史和传统文化。馆内新颖的多媒体查询系统和互动系统吸引不少社长总编体验。

据馆内相关负责人介绍,香山商业文化博物馆是我国首家商业文化专题博物馆,于2006年建成开放,是一座融参观、休闲、旅游、纪念为一体的全方位现代化的专题博物馆。2007年12月,该馆被选定为全省首批“中华文化传承基地”。

石岐街道是香山文化的重要发源地和中山城市原点,这里承载着中山市870年的发展历史和文化精髓,保存着大批的文化遗址、文物古迹、景观街区。而位于石岐城区中心的孙文西路旅游休闲街区,可以在行走中领略百年商贸老街的独特魅力。

据介绍,孙文西路旅游休闲街区由500米文化旅游步行街+1000米兴中广场组成“T”字形,总面积约11.45公顷。该街区是国家首批历史文化街区、国家级旅游休闲街区、国家3A级景区、广东省旅游休闲街区、广东省最佳旅游商业名街,是粤港澳大湾区文化遗产游径、孙中山史迹径的重要组成部分,既有商业文化、建筑文化、华侨文化、历史文化欣赏价值,同时也是新时代爱国主义教育的实践载体。近年来,石岐街道大力推进香山古城保护活化,在发展的同时保护好文化遗存,让古城持续焕发新活力。

开平碉楼

世遗维系华人“根魂梦”

江门素有“中国侨都”之美誉,530多万五邑籍港澳台同胞和海外侨胞遍布世界。当前,江门大力实施“侨都赋能”工程,以创建国家侨乡文化生态保护实验区为目标,稳步推进侨乡文化(江门)生态保护区建设,打造华侨华人文化交流合作国家平台。

自力村碉楼群是世界文化遗产“开平碉楼与村落”的核心。开平碉楼文化旅游区工作人员介绍,开平碉楼是集防卫、居住和中西建筑艺术于一体的多层塔楼式建筑,在中国乡土建筑中独树一帜。开平碉楼鼎盛时期有3000多座,至今完好保存1833座。2007年,开平碉楼与村落项目成功申报世界文化遗产,成为广东省首个和目前唯一一处世界文化遗产。

虽然自力村碉楼群内的碉楼采用了世界各地的建筑元素和西式建材,但顶楼均设神龛、神台用于摆设祖先牌位。一些碉楼的大厅墙壁上还挂着华侨家族成员的照片,这些照片中既有19世纪末湿版摄影技术拍摄的家族长辈照片,也有20世纪末胶卷摄影时代的家族合照,还有最近10年青年华人回乡探亲时挂上的照片。横跨三个世纪,华侨家族以这种特殊的方式在故居“团聚”,令人印象深刻。这体现了开平碉楼成为海内外重要连接点,维系着海外乡亲对故乡的牵挂和思念。

据介绍,近年来,开平大力培育开平碉楼保护修缮人才,推动智慧保护、智慧导览,实现“一楼一码”全覆盖及核心区碉楼数字建档;碉楼的内涵与文化底蕴也得到了深入挖掘和展示,包括推出新编粤剧《碉楼》、话剧《碉楼·寒燕归巢》等,不断提升文化遗产的研究阐释和展示传播水平。

赤坎

华侨古镇“变身”文旅地标

赤坎华侨古镇位于江门开平市潭江中游,从清朝顺治、康熙年间起,当地以长堤为核心,起“楼”建“市”,大量乡亲从这里走向海外。20世纪20年代开始,在海外侨胞支持下,赤坎镇先后建起600多座骑楼,传统宗族文化与近代公共文化和商业文化在这里交融发展,由此形成了盛极一时的繁华商埠。

赤坎华侨古镇近代建筑群是全国规模最大、界面最连续、保存最完整的侨乡古骑楼建筑群,包括19栋独具特色和代表性的文物建筑,涵盖骑楼、碉楼、老街、民居、宗族祠堂、宗族图书馆等。

赤坎华侨古镇工作人员介绍,近年来,赤坎华侨古镇启动修缮工程,项目规划以赤坎历史文化特征最显著的风貌老街作为历史景观轴线,以潭江内河及周边沿江建筑景观风貌形成黄金河岸和码头景观的沿江传统风貌轴线,构建由华侨文化展示、非遗工坊、演艺剧场、酒店等组成的复合业态体系。这里也是国内首个和唯一一个以华侨文化为主题的大型文化休闲度假区,2023年1月开启试运营后,截至目前已累计接待游客超过160万人次。

开平市政府相关负责人表示,开平市通过保护活化赤坎华侨古镇建筑,传承和弘扬优秀文化,努力把赤坎华侨古镇打造成集岭南文化、华侨文化、乡村文化、休闲文化于一体的展示平台,大力打造广东乃至全国有重大影响力的文旅新地标、全省文化产业赋能乡村振兴的重点项目和典型范例、传播中华传统文化的新载体。

(泉州晚报记者颜鹏 综合羊城晚报等文图)