1942年5月11日,弘一法师从惠安灵瑞山移居泉州温陵养老院,直至1942年10月13日圆寂。在温陵养老院,他度过了人生最后的155天。期间,弘一法师与叶青眼居士、妙莲法师、觉圆法师等在温陵养老院过化亭前合影,这也是弘一法师生前最后一张合影。那时的弘一法师其实已经做好“近将远行”的准备了……

□融媒体记者吴拏云 通讯员李明 文/图(除署名外)

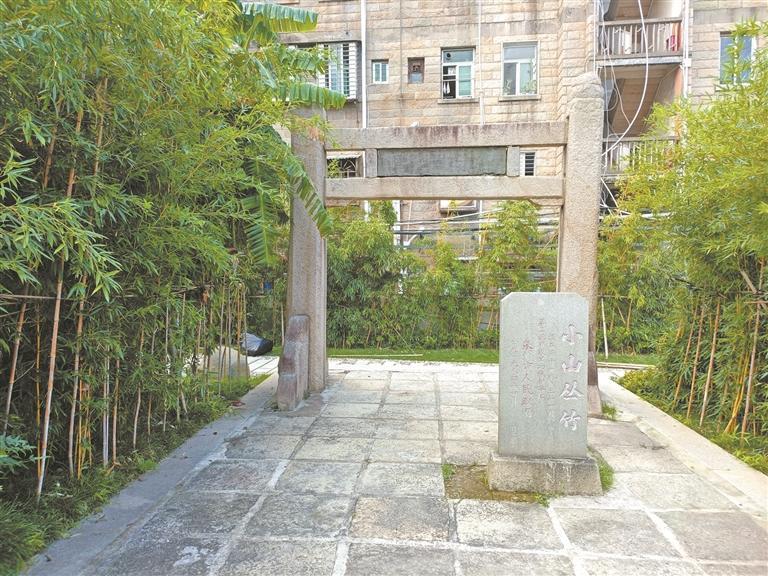

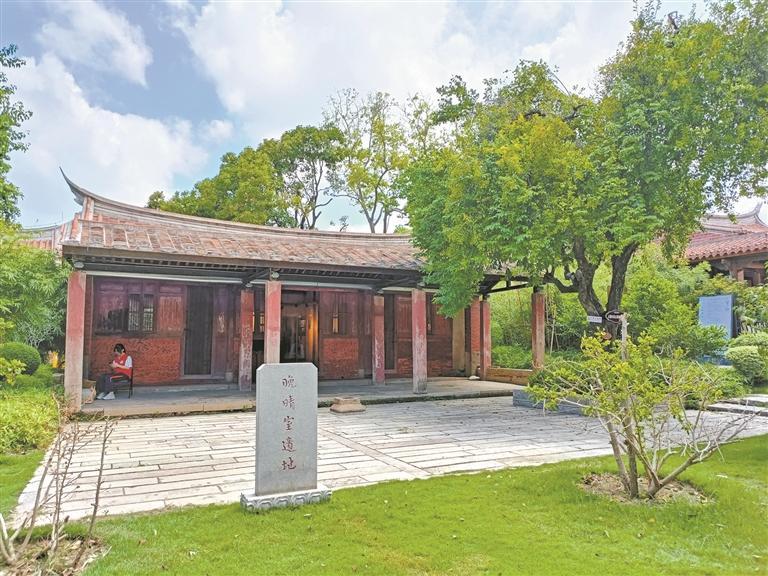

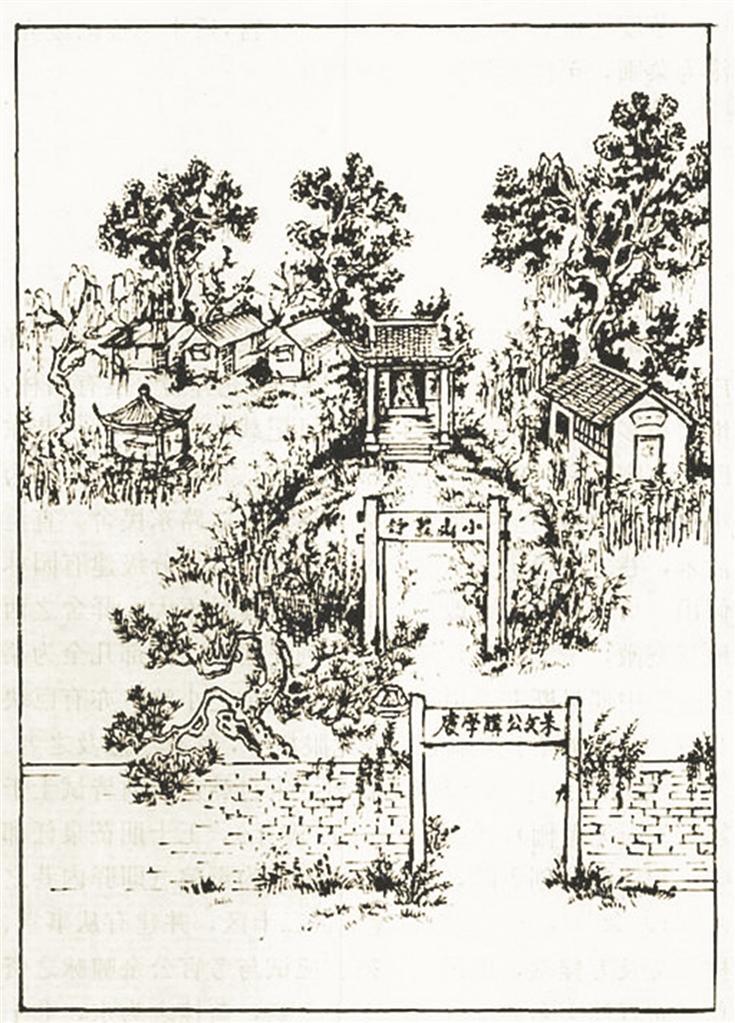

上世纪二三十年代,泉州各界在民间自发创办了众多慈善组织,其中市区以收容为主的就有四大机构——泉州开元慈儿院、泉州妇人养老院、泉州平民救济院和温陵养老院。泉州开元慈儿院是1924年创建的,院址在泉州大开元寺内,1925年正式开学,设立之时的主要招收对象是孤儿和残障儿童,后来也招收一般儿童;泉州妇人养老院创建于1929年,院址最初位于城北示现庵,该院专为集中照顾因贫病无依无靠的老妇人;泉州平民救济院创建于1932年,院址位于泉州大城隍庙,其目的是收容社会上的游民和乞丐;温陵养老院,又名泉州男众养老院,创建于1934年,院址位于泉州城北不二祠和小山丛竹书院之间,专收孤苦无人照管的男性老人。这四所民办慈善收容机构,分别针对儿童、老妇人、穷苦人士、年老男众等,囊括了社会上需要照顾的不同群体。而其中,与弘一法师结缘最深的无疑便是温陵养老院。

五次移居温陵养老院

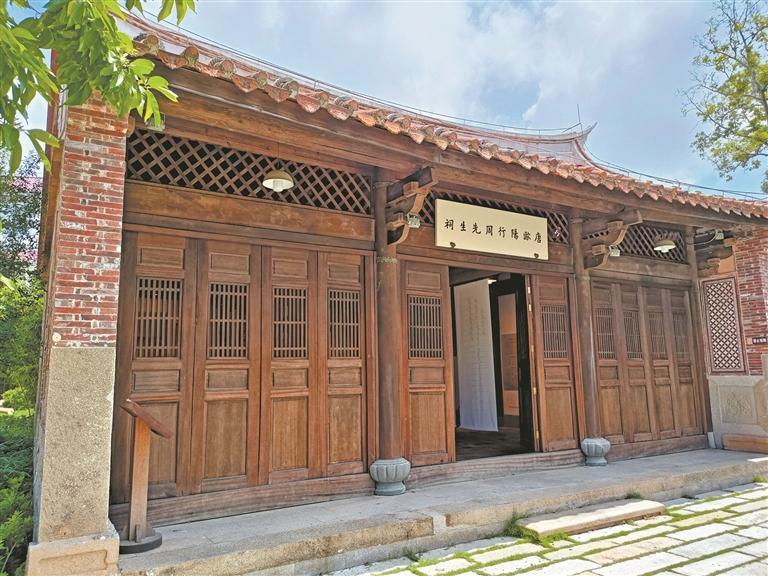

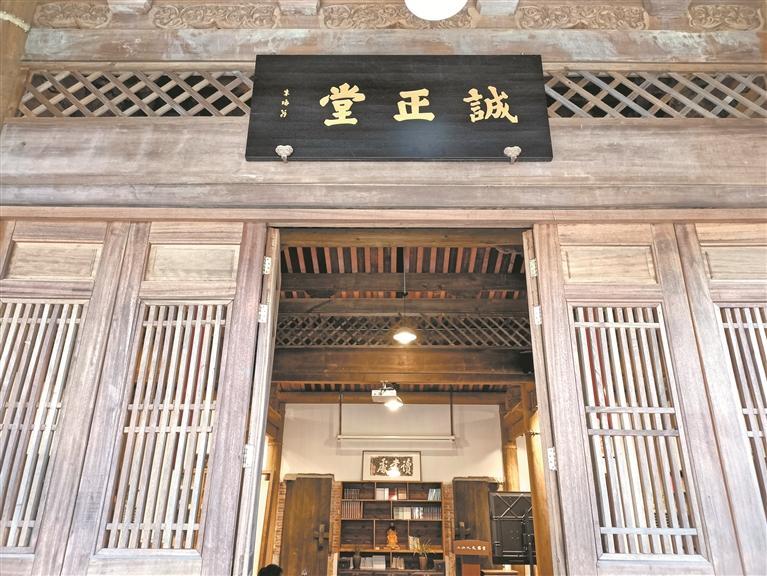

1934年,在叶青眼居士的倡议下,泉州籍旅沪富商伍泽民捐资设立温陵养老院,由叶青眼居士任院长,清末进士吴增为董事长。1935年3月,在叶青眼居士的礼请之下,弘一法师在温陵养老院暂住15日。这是弘一法师第一次踏足温陵养老院。不二祠旁原有明代为纪念朱熹讲学教化之德而建的过化亭,清康熙三十四年(1695年),泉州通判徐之霖曾重建过化亭,后又在亭左创建诚正堂讲堂。由于久历风雨,亭匾早已残败,趁着弘一法师驻锡温陵养老院之机,叶青眼居士请其为过化亭重题亭匾并跋。如此一来,弘一法师与不二祠、过化亭、温陵养老院之间就多了一层缘分。

历史说来也很奇妙。不二祠是为奉祀泉州第一进士欧阳詹而建,故以“不二”名,言无第二人,荣尊之辞。而不管是唐代的欧阳詹,南宋的朱子,还是近现代的高僧弘一,都是倾世大才,都担得起这“不二”之名。所以在此一地,这“不二”大可以看得更宽泛些,可称欧阳“不二”,可谓朱子“不二”,亦可云弘一“不二”。千载泉州文兴,可见一斑。

继1935年初为养老院中过化亭补题匾额及跋之后,同年11月,弘一法师自惠安净峰寺回到泉州市区,第二次入住温陵养老院。期间,为高文显居士手书诗偈并题记:“出家以后,所用印章,大半散失。胜进居士嘱集为一册,未之能也……时居温陵过化亭。”11月24日,闽南佛学院讲师万泉法师至温陵养老院拜谒弘一法师,弘一法师劝其发心学律并亲自为其介绍养老院。

1938年3月15日,叶青眼居士礼请弘一法师至温陵养老院为老人开示净土法门,弘一法师讲《劳动与念佛》。

1939年4月11日,弘一法师在温陵养老院讲《地藏菩萨之灵感事迹》。

1942年5月11日,应叶青眼、尤廉星之请,弘一法师从惠安灵瑞山移居温陵养老院。叶青眼在《千江印月集——纪弘一法师盛德》一文称:“自是公(指弘一法师)即徇余等请安住温陵。并请得妙莲法师同来。一行四人。公住晚晴室。莲师等住华珍室一、二、三号房。”

不难看出,若非弘一法师青睐温陵养老院,他也不可能五次移居至此。

合照曾被误认为是1935年所拍

弘一法师生前最后一张合照是他与叶青眼居士、妙莲法师、觉圆法师等人在温陵养老院过化亭前的合影。该照摄于1942年9月24日(农历八月十五)或9月25日(农历八月十六),照片上共有13人,是弘一法师在温陵养老院宣讲《八大人觉经》时与众人的合影。这张合照之前曾被误认为是1935年弘一法师驻锡温陵养老院期间拍的,但后经学界人士辨认,实为1942年中秋后所摄。合照上的13人今为学界人士辨认出11人——第一排从左至右为朱诗莲、觉圆法师、弘一法师、妙莲法师、叶青眼;第二排右边之人为李秉传,左边之人未识;第三排从左至右为王朝宗、尤廉星、周文格;第四排从左至右为郑玉树、曾颖津,最右之人未识。

照片上的弘一法师看上去清眉朗目、风采依旧,除了瘦削些许,似乎并无异样。但其时的弘一法师应该早就觉察自己的身体状况已大不如前,甚至已近“烛灭人息”之时。因为早在1942年6月14日(农历五月初一),他就曾致书龚天发(胜信居士),对其发出最后训言:“胜信居士,与朽人同住一载。窃谓居士曾受不邪淫、不饮酒戒,今后当尽力护持。若犯此戒,非余之弟子也。余将西归矣,书此以为最后之训。壬午五月一日,晚晴弘一。”如果不是感到自身生命力正在衰竭,训言中应该不会出现“余将西归”等字眼。

弘一法师在温陵养老院讲了两天的《八大人觉经》及《净土法要》。1942年10月2日上午,弘一法师为转道、转逢二老书写大柱联,下午就发起了高烧。10月4日,他不顾病体,为晋江中学学生书写百余幅中堂。

转赠六粒奎宁丸

弘一法师染病的消息一传开来,许多关心他的人都着急了。罗元庆居士以为他是得了疟疾,便买了十二粒奎宁丸交与弘一法师的高足黄福海,让他尽快送至温陵养老院。黄福海根据自己的推测,又买了几种常见的药,连同奎宁丸用纸包在一起送到温陵养老院。当他在那见到法师“面部略瘦,站立还有精神”时,以为法师只是微恙,稍觉心安。黄福海将各药呈给法师。法师却只收了他买的药,独不收罗元庆的奎宁丸,法师说:“这药目下是很贵的,我不是疟疾,请带还罗居士转施别人。”黄福海恳求说:“既然罗居士送的,请法师收下一半吧!”法师见此便顺应了他的请求,收下六粒奎宁丸。

过了两天,仍在病中的法师已将收下的六粒奎宁丸,托人赠给承天寺里一位患疟疾的小沙弥。大家在关心他的安危,弘一法师自己却在关心小沙弥的健康。所谓“无言之教”,无外如是吧。弘一法师常在不经意间,展现他伟大的人格。

法师悲心在人间

弘一法师还是位爱才惜才之人。1942年,在他完成人生最后一张合影后,写下一页跋给年轻画家张人希,上书:“书画风度,每随时代而变易。是为清季人作,循规蹈矩,犹存先正典型,可宝也。”为后辈艺家奉上自己对于书画的见解。而事实上,法师与张人希的相识纯属偶然。1937年,弘一法师驻锡泉州百源村铜佛寺时,无意中见到一方刀法颇有功力的圆章,便打听治印者为何人。后从觉圆法师处获知此印竟是一位20岁出头的青年张人希所刻,法师旋即表示想与该青年结识。第一次与张人希见面会谈时,弘一法师表现得十分随和、慈爱,他赠予人希一个“胜是”的号,还赠他一部亲书的《金刚经》。临别时,弘一法师再送人希一幅字,写的却是唐人韩偓的七绝:“炊烟缕缕鹭鹚栖,藕叶枯香插野泥。有个高僧入图画,把经吟立水塘西。”法师所做的这些,无一不是对年轻一代的激励与褒奖。弘一法师圆寂后,张人希与友人吴紫虹联名写了一副挽联,联曰:“瞻玉相,赠金经,一瓣心香常塌地;为文人,成佛子,万缘念净永生天。”

叶青眼作为温陵养老院的院长,几乎全程见证了弘一法师的最后时光。后来他在《千江印月集——纪弘一法师盛德》一文中认为“惠济贫病”是法师生平“最深切大愿”。叶青眼称,法师对信施绝不轻受,但遇有不能却者,则转赠苦学行人或贫病人,自己一文不留。法师还曾有一心愿,即“切盼温陵能建一所药师寺”,这药师寺能为一般贫人病人祛病解厄,对于社会救死扶伤,极有饶益。遗憾的是,直至弘一法师圆寂,这一心愿仍未能达成。

叶青眼对于弘一法师“爱惜物力”也是深有感触。法师“生活四事,无非三衣过冬,两餐度日,数椽兰若,一只粗椅而已”。生活极度简单朴素的法师,即使“一枝火柴亦不轻用,何况其他”。法师在温陵养老院的5个多月时间里,院供火柴二匣,他都不曾动用一枝。最后全由妙莲法师返交养老院,由叶青眼亲手接收。

1942年10月12日,就在生命即将寂灭前一日,弘一法师仍慈悲关照一同生活在养老院的老人,特地让妙莲法师转达他对温陵养老院董事会的建议——减轻养老院老人的负担。如果说“悲欣交集”是弘一法师留给世人的临终绝笔,那么口述给养老院董事会的“悲心”,便可以视作弘一法师的遗嘱了。

时过境迁,弘一法师圆寂处和过化亭等均已修葺一新。小山丛竹公园内,红砖青石,绿荫修竹,但见三三两两的游人、学生、志愿者正穿亭而过,向着不远处的诚正堂书院进发。80多年以后,弘一法师当初与叶青眼、妙莲法师、觉圆法师等人合影之处,惟余烟火人间。