“这才刮了两天大风,我的嗓子、耳朵都疼起来了,口腔溃疡也越来越严重了。”3月19日,在泉州市区一家中医馆,前来求医的李女士忍不住向医生诉苦说,自己又是过敏又是长痘,情绪低沉,整个人感觉变“丑”了。

专家介绍,春天人体阳气长而阴气消,此时若气血不畅,很容易“上火”,导致面部五官出现一些问题。各家医院的门诊情况也说明,近日因为口疮、口腔溃疡、喉咙干痒、耳鸣头晕、便秘等“上火”症状前来看病的人确实有所增多。

怎么破解呢?记者请来中医养生专家、泉州市中医院中医内科主任医师刘德桓,泉州市医药研究所所长、中医主任医师洪如龙为大家解读支招。

□融媒体记者 黄耿煌/文 CFP/图

【原因篇】

“上火”原因各异

对应不同症状

别看“上火”不是什么大病,却很折腾人。泉州市中医院中医内科主任医师刘德桓表示,“上火”是民间日常的“土叫法”,并非专业术语,它在中西医里,都有相对应的症状。西医视“上火”为炎症反应,而中医则认为,它们与人体不同脏腑的“火热之邪”有关。这把“火”常会沿着人体经络上行,主要表现在头面部、口腔、咽喉等部位。

泉州市医药研究所所长、中医主任医师洪如龙介绍,虽然都是“上火”,但不同原因的“上火”会有不同的表现——

养肝不当。春季是肝气最足、肝火最旺的时候。肝主情志,养肝不当会影响到人的情绪,导致情绪急躁、肝火旺盛,造成口干口苦、目赤肿痛、眩晕等症状。

多风干燥。春季多风,季节变化明显的时候“春燥”现象更明显。人体代谢增强,水分更容易流失,容易造成口干咽干、牙龈肿痛、眼干、头晕耳鸣等“上火”情况。

饮食失调。冬季人们喜欢吃些温热食物来保护、强壮阳气,到了春季,如果这个习惯延续下来,很容易引起胃肠的积热,导致出现胃部灼热疼痛、口干口臭、便秘等“胃火”症状。

春捂过度。“春捂秋冻”是很好的养生经验,“春捂”是保护阳气,助阳升发。但春捂要有法,有些人不论什么情况都把自己捂得严严的、紧紧的,这样反而容易导致内热积蓄而出现各种内火上升的症状。

起居无常。生活不规律、工作压力变大、睡眠不足等情况容易引起身体内分泌紊乱,导致“上火”。

【调理篇】

“心火”走嘴

刘德桓介绍,“心火”最容易出现的症状是失眠,还可表现为心悸、舌尖痛等。“心火”旺的人群往往会出现口干、口舌生疮等表现,如果这时候看看舌头,会发现舌尖红,是“心火”旺的标志,平时还可能有手足心热、烦躁入睡难等情况。

引起“心火”的原因比较复杂,建议咨询医生后选药。

调理上,日常要尽量减少紧张焦虑情绪,少生烦心事。饮食上可选择百合茶,能够起到清心安神的作用,适当多吃寒性、苦味的食物,如莲子、苦瓜、苦菜、百合等。

“肾火”走耳

洪如龙表示,对于“肾火”,中医认为,肾气通于耳,肾和则耳能闻五音。如果肾有火,一般是肾阴虚火旺,可出现耳聋、耳鸣等听力方面的问题,还会伴有小便黄赤、心烦失眠、舌质发红、舌苔较少等表现。

胃火的产生和饮食有关,如吃太多肥甘厚味,导致脾胃运化功能下降,表现为胃胀痛等,可用清胃散、牛黄清胃丸等。

调理上,平时劳逸结合,不宜过度疲劳,戒烟酒、多饮水、早睡早起。饮食上“黑色入肾”,可以多吃黑木耳、桑葚、黑米、黑芝麻、枸杞等黑色食物。同时,可选择枸杞茶,具有滋阴、补肾、益精等功效。

“脾火”走牙

“脾开窍于口”,刘德桓介绍,中医认为有一些“脾火”旺的人会出现口腔溃疡、牙龈肿痛,往往还容易有口干、口臭、口渴、便秘、腹胀、胃脘疼痛等不适。

调理上,日常要忌酒及辛辣,甜腻食物也要少吃,注意口腔卫生。饮食上可适当多吃绿豆、小米、山药、薏苡仁、黄瓜、梨、西瓜等食物。同时,可选择柠檬茶、蒲公英茶,能发挥清热解毒、消肿散结等功效。

“肝火”走眼

肝开窍于目。洪如龙表示,中医认为,“肝火”旺可以通过眼睛的表现来推断,比如眼睛干涩、发红、肿痛、视物模糊等,此外,此类人群一般脾气也比较大,容易发火,甚至还有焦虑、失眠等情况。

“肝火”旺多与工作压力,生活环境,以及身体的激素变化有关。此时可遵医嘱口服杞菊地黄丸等。

调理上,日常要调整情志,稳定情绪,规律生活,不要熬夜。食物多吃水果蔬菜,清热食物,如绿豆、苦瓜、芹菜、菠菜等。可喝菊花茶起到清热解毒、清肝明目的作用。

“肺火”走鼻

洪如龙介绍,“肺火”可导致气血上逆,鼻子看起来很红,还会出现鼻腔干燥、鼻子痒、流鼻血等情况。虚火表现为干咳少痰或痰少而黏、潮热、盗汗、手足心热、失眠,可用百合固金丸。实火常表现为痰多色黄、黏稠、喉燥咽痛、面红口干、心烦口渴、胸满气喘,可服用牛黄清肺散、鲜竹沥等。

调理上,平时少吃肉类等高热量食物,多饮水,多呼吸新鲜空气。多吃润肺食物,如白萝卜、银耳、白菜、芹菜、菠菜、百合、梨等。茶饮可选择金银花茶,有助疏风散热、清肺止咳。

【预防篇】

做好这几项 “春火”不上身

那怎么预防春季“上火”呢?刘德桓介绍,日常注意采取一些办法就可以很好地预防“上火”。

及时补水。春天便秘、口干等症状大多是因春燥“上火”所致。最简单的预防方法就是多喝温水,所以也说温开水是春季防病治病的第一饮品。

饮食得当。要多吃蔬菜,多吃具有降火功效的食物,如苦瓜、菠菜、草莓等新鲜蔬果。还可多吃蜂蜜、西红柿、萝卜、梨等有清热润燥作用的食物。辛辣刺激、油腻的食物要少吃。

正确“捂春”。“春捂”方法要得宜,宜“下厚上薄”。“下厚”以利于春阳之气升发;“上薄”以防阳气升发太过。衣着宽松,不要太紧。“捂春”应因人、因时而定,根据天气变化适时增减衣服。老人和孩子身体御寒能力差,容易受到倒春寒的侵袭,“捂春”的时间需要长一些,但不要捂得太过以免生内热。

多做运动。生命在于运动,万物复苏,人体经过一个冬天的蛰伏,也要到户外运动一下,运动后要补充足够的水分。

控制情绪。当遇到不愉快的事情时,要学会及时倾诉,不要憋在心里,也不要大吼大叫。如果生活压力大,也要懂得缓解压力,保持情绪平稳、愉快。

茶饮去火。蒲公英是春季最好的“排毒草”,入肝、胃经,有清热解毒、消痈散结的功效,可冲泡代茶饮。枸杞菊花茶有清肝泻火、养肝明目的作用,可沸水泡,代茶饮,如无糖尿病者可根据口味适量加入冰糖。

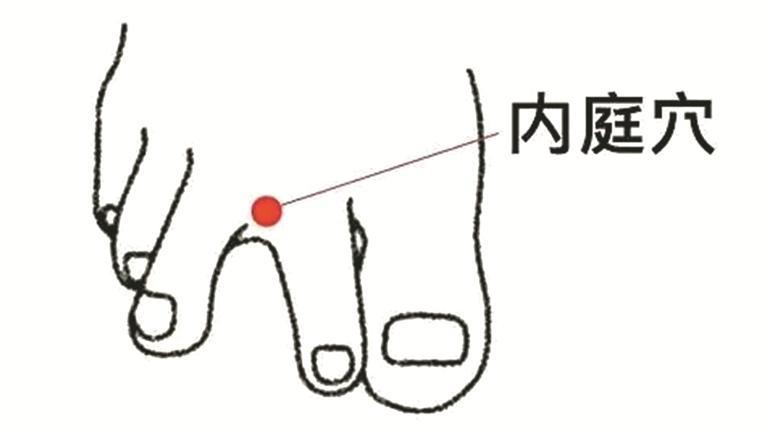

按摩降火。主要通过按合谷穴、内庭穴、太冲穴三个穴位来降火。

合谷穴:手背第1、2掌骨间,第二掌骨桡侧的中点处。出现口干、牙疼、鼻子流血、眼睛红肿、便秘等症状可以按摩合谷穴来缓解病症。

内庭穴:位于足背2、3趾间,主治由于脾脏有热而引起的口臭、皮肤干燥、咽喉肿痛、腹胀等症状。

太冲穴:位于足背大脚趾与二脚趾缝上两横指处。中医认为,按摩太冲穴可以缓解肝火过旺带来的不适,如头晕、易怒或者睡眠质量下降、身体闷热等。

【本期医学指导】

刘德桓 泉州市中医院中医内科主任医师,泉州市中医药学会传承研究分会主委、全国第5批老中医药专家学术继承指导老师、省名中医,从事中医内科临床工作45年,擅长运用中医中药治疗高血压病、冠心病、中风病、头痛、眩晕等心脑血管疾病及其他内科疑难重症。

洪如龙 泉州市医药研究所所长、中医主任医师,崇尚“人禀天地之气而生,治病求于自然”理念,擅长运用中医药治疗贫血、五脏虚劳、失眠、咳喘、鼻窦炎、脾胃病、结肠炎、月经不调、更年期综合征、老年病、皮肤病等慢性疾病和调理脏腑功能。