核心提示

驿内巷虽处闹市,却闹中取静,这里是千百年来泉州古城的中心地带,也是曾经的官宦聚居之地,有许多精彩故事值得挖掘。 □融媒体记者 王了/文 图片除署名外均为本报资料图

捐资助学的著名西医

在游人如织的泉州西街旁,前驿内巷2号的苏应南洋楼显得十分低调。这座洋楼占地500多平方米,建于1910年—1919年间,是近代泉州最早的洋楼之一,历经百年沧桑,洋楼许多地方已经损毁更新,但主体建筑保留了下来。更为珍贵的是,洋楼内有一间保存完好的百年地下室,室内古井井水至今清澈见底,这在泉州古城十分罕见。

据苏应南的孙子苏容光、孙女苏容丽介绍,苏应南(1884年—1947年),字连福(联福、年福),祖籍晋江磁灶钱坡村。苏应南幼年失怙,一个人来到泉州城内工读学医,学成之后在城南中山路开设流声堂西医馆,医术医德均受患者好评,因而名扬城南一带。辛亥革命后,苏应南加入同盟会,被选为泉州同盟会财务副股长,为革命筹措经费,后因反袁事败而隐退,专门行医。1913年,未满30岁的苏应南在老家磁灶镇独资创办尚志小学,并实行免费教育。1924年,苏应南在南岳后街发起创办公立西医院,设有内科和外科,至1927年因经费无着停办。后来苏应南还参加了不少泉州古城的民生建设。

抗战时期,尚志小学曾一度中断办学。抗战胜利后,苏应南继续为兴建校舍和义诊医院奔波。他去世后,家属依其遗愿,再次向学校捐出近20亩土地、72株龙眼树、5间店面。

2008年,福建省第一批优秀近现代建筑保护名录公布,泉州有17处优秀近现代建筑榜上有名,苏应南洋楼正是其一。

设计巧妙的百年地下室

泉州不少洋楼在修建时,为安全起见,都设置过地下室,但如今绝大多数已荒废,无法入内,只留下人们在抗战期间躲避日军轰炸的故事,但苏应南洋楼的地下室却依然保存完好。

参观者在楼梯拐两道弯之后,即来到苏家洋楼地下室,四周可看到粗大的承力柱,地下室的地面中间,有一口长方形的井。苏容光介绍,那时候城市周边闹匪患,因此大户人家的房子普遍会做一些隐蔽防御的空间,这间地下室入口隐蔽,加上这口井百年水位不变、井水清澈见底,形成一个良好的避难所。苏容光说,当年爷爷苏应南与同盟会成员曾在这里密谈,确保安全无虞。

细看之下,水井的深度不及两米,水面距离地面也很近,汲水方便。可见当年发掘地下室时考虑周到,如果地下室挖得过深,井水可能溢出地面。

苏容光说,在地下阴暗之处,有水就易生蚊虫,可这口水井却从未生蚊虫,让人感到十分神奇。或许是不见阳光的原因,井内连常见的绿苔都没有,干净整洁。在过去没空调的年代,朋友们夏天爱上这儿来聚会,既阴凉又无蚊虫叮咬,十分惬意。

地下室除了西侧下来的楼梯,东侧还设计了一道狭窄的楼梯,可以通往洋楼外面。可以想象,当危险来临,苏家人只需带着食物躲到地下室,有清水可以度日,万一匪徒发现地下室准备进来,又可以从另外一侧楼梯跑到安全的大楼外。

请苏杭工匠修的苏家园林

苏家除了洋楼,园林也颇具特色。在华侨大学陈允敦教授的《泉州古园林钩沉》中,描述了苏家园林的风貌,画家张春霖还原了当年的美景。文中写道,1926年,苏应南买新的太湖石,在洋楼西畔垒起大型假山。这些太湖石购自苏州、常州,船载而至,同时请来一名垒山匠。在泉州南门一带,苏、杭郊商不少,只要派人随船到苏州太湖石商家,自有垒山匠也在其间,看图讲价。商定之后,垒山匠将石找齐,屯于船底,并随船南来,略加琢磨,快则半载,慢则一年,便可成山。

苏家园林的假山占地约15平方米,东南方向筑有拱门,进门便可拾级而登,左边是一架伞状紫藤花,沿着石梯攀缘,浏览峰谷后可以到主峰。半山还有一个小亭,有石桌石凳,可坐五六人。

苏容丽回忆说,虽然洋楼有百年历史,其实苏家人住的时间并不长。这里驻扎过部队,当过政府部门办公点等。1985年,洋楼归还苏家,这时苏家园林已毁,绝大多数残余构件在20世纪70年代送往开元寺。以前苏家附近有粘、史、傅三个大户人家,临西街的店面开有多家医馆,还有一些理发小店,有些手艺高超的师傅还被大上海理发厅聘请过去。苏容光很早就对摄影感兴趣,20世纪80年代,位于基督教泉南堂旁的前进照相馆(原真宛然照相馆)有一座木质照相座机要卖,苏容光花数百元的高价买回来,保存至今。

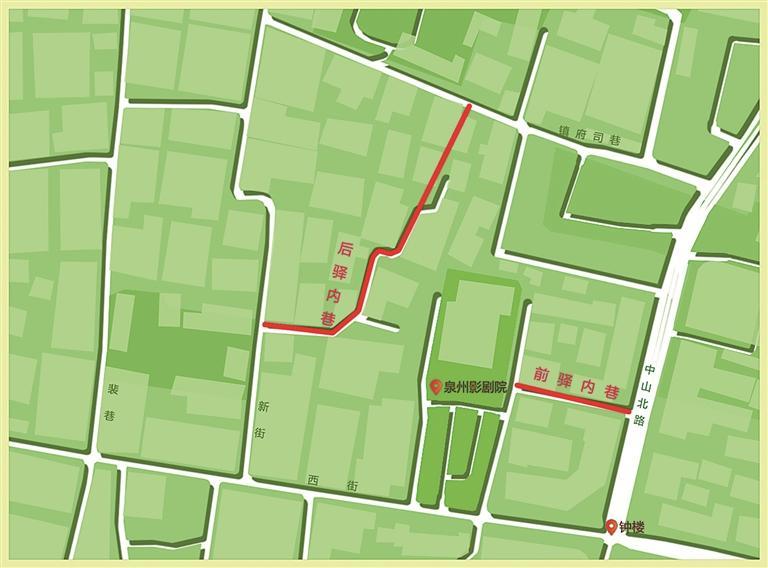

巷遇档案

泉州市鲤城区驿内巷,位于古城北隅云山铺生韩境,因为明清时期供来往官员住宿的驿馆设在这里,故称驿内巷。清道光《晋江县志》载:晋安驿,在县治西驿内巷。

1959年10月1日,作为中华人民共和国成立十周年献礼,泉州影剧院落成,驿内巷被分为前驿内巷和后驿内巷。东侧的前驿内巷东起中山路,西抵泉州影剧院,位于古谯楼前西向;西侧的后驿内巷西起新街,经过究史巷,北折抵达镇府司巷。