闽南的夏天总是很漫长,哪怕挂历已经掀到立秋日,残暑也仍未消除,就算偶尔有几片落叶飘下,也无法说明秋风已至,反而是地里飘香的瓜果成了秋天到来的讯号。

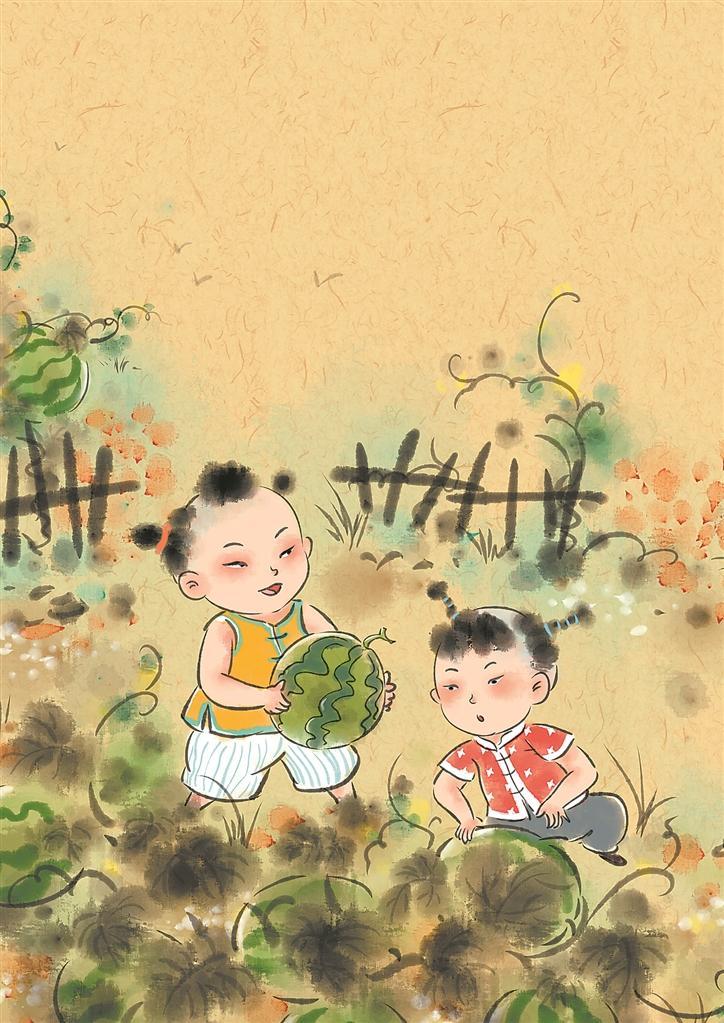

过去老家村里几乎家家户户都有田地,不是种庄稼,就是种瓜。那些无边无际的瓜田,除了种西瓜,还有种冬瓜、南瓜、青瓜和地瓜。夏去秋来时,瓜苗的秧藤会满地攀爬,犹如给大地铺上一块块绿油油的地毯。

闽南乡村的瓜田里除了有瓜,还搭着一些简易的瓜棚。这些瓜棚多为“人”字形的小茅屋,顶上覆着塑料薄膜用于遮雨,也没有门,里头摆的床板上铺着一些稻草,人躺在上面守夜,一抬眼,就能把整片瓜田尽收眼底。每次夜里去瓜田,我都会不禁想起鲁迅先生笔下的闰土:“宁静月光下,一个少年在碧绿的瓜田中拿着钢叉准备去插猹。”不过老家的瓜田里没有獾和猹,守夜主要是看人。当然,劳作晚归的乡亲路过瓜地,口渴了摘个瓜吃,并不算偷瓜,一般要提防的是一些心术不正的贼,他们有时会偷偷从地里摘走瓜去卖。

过去我很喜欢跟父亲去瓜田里守夜。抬头可见月亮就像是银盘挂在天幕上,低头看到的是满地交错缠绕的瓜秧和瓜叶,秧叶中间还藏着不少西瓜,它们仿佛猪八戒吃得胀鼓鼓的肚子,一个个圆滚滚地躺在地里享受凉风抚摸,模样甚是可爱。父亲守夜时经常会走到地里敲敲这个瓜,摸摸那个瓜,就像将军检阅得胜归来的士兵,那一阵又一阵的“嘭嘭”敲瓜声,在寂静的夜里也显得格外清脆响亮。等父亲绕着瓜田转了两圈,再回到瓜棚时,就会看到等得不耐烦的我,早就打着呼噜进入了梦乡。

记得有一次,父亲绕着瓜田溜达时,抓住了一个偷瓜贼,是一个老汉。那人缩头缩脑地从我家瓜田里跑出来,背上驮着一个鼓囊囊的麻袋,父亲拽住他的胳膊,一把扯下那个大麻袋,里头掉出了张三家的豇豆、李四家的地瓜,还有我家的好几个大西瓜,老汉当时还理直气壮地狡辩说:“这瓜是你家的吗?你喊一声,它会答应吗?”

父亲也不同他理论,之后直接把老汉送到村委会。听说抓到了偷瓜贼,不少乡亲闻讯赶来,有的人还特地带着孩子过来,想借由这事给早就蠢蠢欲动、准备夜里出门“摸秋”的孩子们,好好上一堂教育课。

“摸秋”其实是闽南乡村的一种传统习俗。每当立秋到来,嘴馋的孩子们就会开始谋划去哪里“摸秋”,他们白天先是去察看谁家的瓜儿已上霜,或是去看看谁家的地瓜拱出地面,又或是讨论谁家种的甘蔗最甜。等到夜里守田地的主人鼾声响起,孩子们就会迫不及待地从四面八方跑来,一起钻进地里,好好过一把“摸秋”的瘾。

乡亲们一向对老汉这样的偷瓜贼毫不客气,但遇到夜里来地里“摸秋”的孩子就很宽容,在地里守夜的人经常佯装睡着,不去呵斥或者驱赶孩子们,有时候甚至还把看管田地的黄狗拴起来,唯恐扫了孩子们的兴。

印象中,“摸秋”的孩子总是成群结队,一个个猫着腰,钻进地里后迅速揪下几个瓜果,就赶紧撒开脚丫子跑走。有一次,村里年龄最小的虎仔在我家地里才刚“摸”到一个西瓜,他的小伙伴们就跑走了,只留下他一个人在瓜田里。那时地里的稻草人在风中摇摇摆摆,仿佛守夜的主人追了上来,顿时吓得虎仔双腿发软,一个趔趄就被瓜藤绊倒在地,“哇”的一声大哭起来,怀里的西瓜也被摔成了两半。父亲循着哭声找到他,最后又“补”了一个大西瓜给他,这才让虎仔破涕为笑。

日复一日,年复一年,辽阔的乡村秋夜里,月光、繁星、晚风共同见证着立秋时节瓜田里发生的趣事和糗事,它们就像是闰土在瓜田月下经历的故事,如今早已化作一缕乡愁,装满了我的心。

闽南立秋谚语

●六月立秋紧溜溜,七月立秋秋后油。

释义:农历六月立秋,夏季会相应前移,凉爽天气来得快;农历七月立秋,夏季会相应推迟,天气会热得人冒油。

●立秋有雨样样收,立秋无雨人人忧。

释义:在闽南地区,“立秋”这天下雨,不仅能够降温,还预示秋季的三个月将雨水充沛,有益于农作物生长,反之,农作物将可能因干旱缺水而歉收。

●立秋处暑,热死老鼠。

释义:在闽南地区,立秋至处暑时节,天气还是很热,也就是俗称的“秋老虎”,这天气有时连老鼠也扛不过。

●立秋吃六瓜,药方可不抓。

释义:清朝张焘的《津门杂记·岁时风俗》中有记载:“立秋之时食瓜,日咬秋,可免腹泻。”在闽南地区,也流传有立秋吃瓜习俗,俗称为“咬秋”。