自2022年起至今,安溪县着力开展茶史迹调查,从茶叶的种植、加工、贸易、文化等各个环节入手,对该县茶业史料实物进行全面深入的征集、研究。

近日,安溪县茶史迹调查工作领导小组办公室发布了茶史迹调查研究主要阶段成果,为安溪茶的历史和文化增添了新的证据和内涵。

□融媒体记者 谢伟端/文 受访者/供图

缘起安溪铁观音

获得“双世遗”

茶史迹调查的开展,与安溪铁观音获得“双世遗”密切相关。2022年5月,安溪铁观音茶文化系统被联合国粮农组织列为全球重要农业文化遗产,同年11月,包括安溪铁观音及乌龙茶制作工艺在内的中国传统制茶技艺及其相关习俗,被联合国教科文组织认定为人类非物质文化遗产。为进一步发掘、利用、保护、传承好全球重要农业文化遗产——安溪铁观音茶文化系统,讲好安溪茶故事,服务茶产业发展,当年安溪启动茶史迹调查。

安溪县茶史办采取“宣传发动+考古调查+社会学调查”的模式,多渠道收集线索,广泛征集涉茶见证物,深入走访重要史迹。

在宣传发动方面,县茶史办通过各种媒体渠道,广泛宣传茶史迹调查的意义和目的,提高了公众的参与度和关注度。许多茶农、茶商和茶文化爱好者纷纷响应,积极提供线索和涉茶见证物,为调查工作提供了有力的支持。

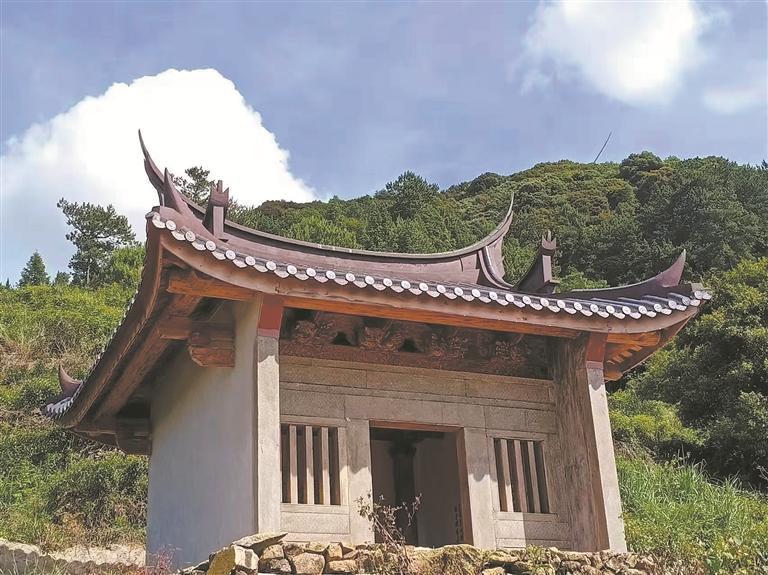

考古调查是茶史迹调查的重要环节。调查人员深入各乡镇,对老茶园、传统制茶作坊等进行了细致的勘察和研究。他们仔细观察遗址结构、布局和保存状况,收集相关的文物和标本,力求还原安溪茶业发展的历史原貌。

社会学调查则为茶史迹调查提供了丰富的人文资料。调查人员与当地老人、茶农、茶商进行深入交谈,聆听他们讲述茶故事和传说,了解安溪茶文化在民间的传承和发展。这些口述历史和传统习俗,为茶史迹调查增添了生动的色彩。

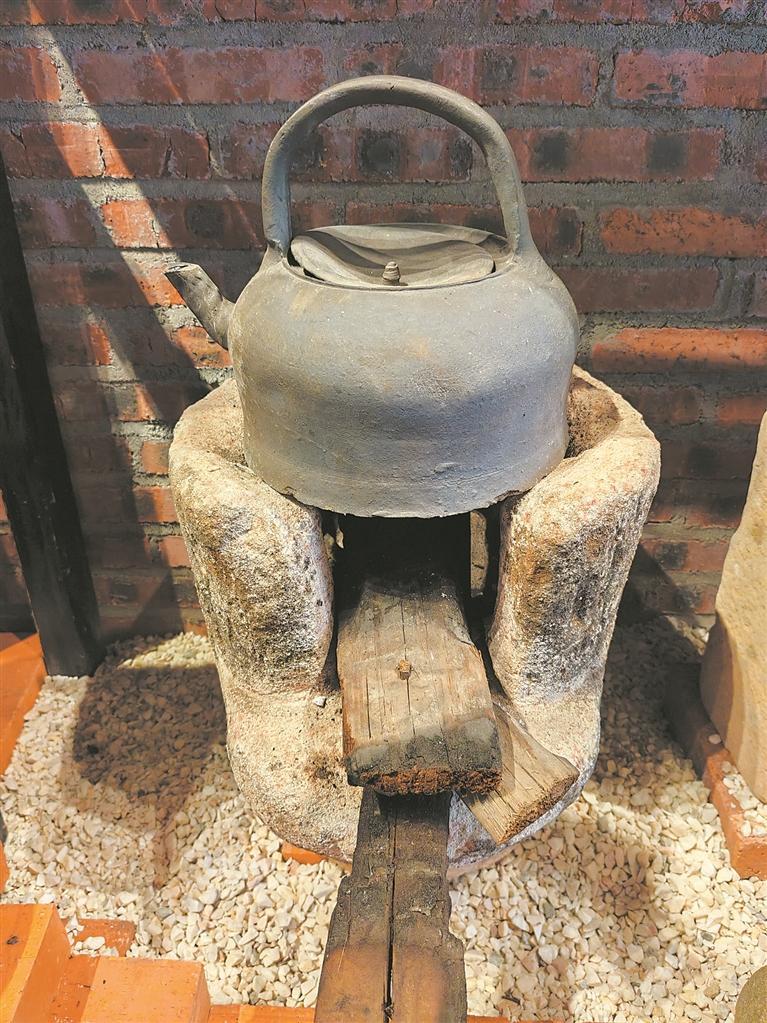

茶史迹调查小组已收集整理大量涉茶文献资料,并征集到部分涉茶实物线索,包括古代茶器、老式制茶设备、茶叶包装、茶商印鉴、茶商通行证等。对这些文献、实物,茶史迹调查小组一一走访确认、分类建档存证。通过这些努力,安溪茶业发展的时间脉络历史遗存和现状逐渐清晰地呈现在人们眼前。

提出数个茶史新观点

近日,安溪县茶史迹调查工作领导小组办公室公布了主要阶段成果,提出数个安溪茶史新观点。

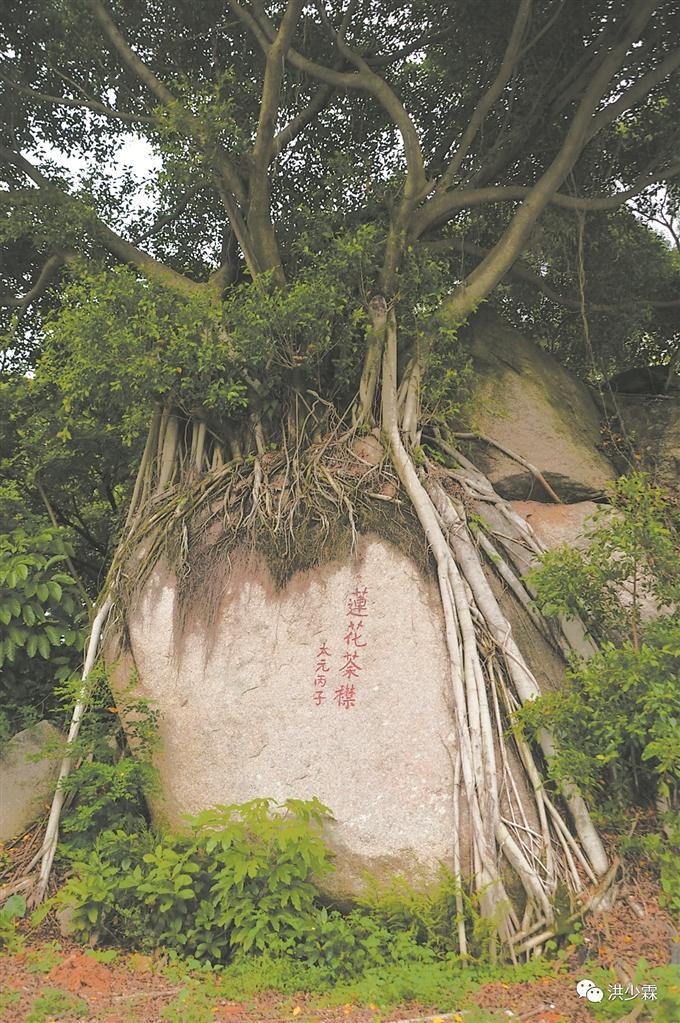

据调查,安溪产茶可追溯到晋代。当时,安溪、南安丰州均属晋安郡晋安县管辖。南安丰州九日山刻于376年的“莲花荼襟”石刻表明,丰州在晋代已产茶,而与之毗邻的安溪,具有独特的气候与地域条件,是产茶的最佳地,同样也生产茶叶。

唐代,安溪的饮茶习俗已蔚然成风。唐代诗人韩偓的《信笔》诗以及詹敦仁的《清隐堂集》等作品都反映了茶在当时官宦、百姓、僧人、文人中广受喜爱。安溪后垵出土的唐上柱国武吕墓中的茶托盏、五盅盘等文物,也为唐代安溪的茶文化繁盛提供了实物证据。

此次调查对于宋代斗茶文化亦有新发现。在古代斗茶过程中,茶汤颜色较浅的用青白瓷,茶汤颜色较深的用建盏,茶汤颜色受茶叶品种和冲泡方式、时间等因素影响。宋元时期,安溪境内龙门、魁斗生产的茶器具种类繁多,包括青瓷、青白瓷、青花瓷等,泉州南外宗正司遗址出土的宋代安溪窑茶盏与闽北建阳斗茶用的黑釉瓷茶盏区别鲜明,据此推断闽南、闽北在当时可能存在不同的斗茶方式。

通过本次调查,确认乌龙茶在明成化年间创制于安溪。据记载,北宋,苏颂在其所著的《本草图经·茗》中对茶的制作就有相关描述。元代,苏氏后裔迁入安溪,苏、魏、王等七姓在新康里贺厝一起耕作、种茶,当地至今留有相关实物“七社岩”。明成化年间,苏氏后裔苏良发明了乌龙茶制作技术,并传授给后人。

自发明乌龙茶制作技艺以来,安溪通过族群播迁、茶叶销售、劳务雇佣等方式,将乌龙茶种及其制作技艺带到世界各地。据《崇安县志》记载,“崇安之乌龙于道光年间由安溪人詹金圃先移建瓯再移往者”,崇安县即今武夷山市。清咸丰年间,安溪人詹盛斋带乌龙茶种携眷从安溪到建瓯定居,开荒种茶并制成青茶出售,后创设金圃经记茶庄,在多地设有经销处。民国时期的《建瓯县志》也提到,“乌龙茶叶厚而色浓,味重而远,凡高旷之地种植皆宜,其种传自泉州安溪县”。

20世纪50年代出版的《乌龙茶及包种茶制造学》一书则提出,包种茶是清嘉庆年间由福建泉州安溪人士王义程所创制,并在台北茶区传授制法。

安溪茶商在海内外也有重要影响。在《香山濠境妈祖阁温陵泉散堂碑记》中,捐款创建妈祖阁的捐款人前10名中有5名是安溪茶商,列在第一位的是来自安溪西坪尧洋的王芳春(在泰国开设芳春茶行),捐银100两。清乾隆年间,安溪蓬莱张氏移居延平府沙县水美村,以种植和加工茶叶为生,兼收购周边茶叶销往福州等地,积蓄巨富,并陆续建起规模宏大的水美古堡群。

此外,调查还发现,古代安溪的茶瓷竹铁手工业态完备而丰富。安溪冶铁遗址遍布8个乡镇,有40多处。窑址也遍布全县近20个乡镇,包括龙窑、分室龙窑、横式阶级窑等,窑业技术体系完备。在该县博物馆内有宋元时期安溪龙门、魁斗生产的茶器具100多件,如宋安溪桂瑶窑灰青釉碗、青灰釉盏、青釉碗、葵口梅花杯等,元安溪内坂窑青釉撇口碗等。此外,还有清代储茶锡罐等涉茶器具。

成果将活化利用

近日,安溪县召开茶史迹调查工作研讨会。厦门大学研究生导师郑启五、泉州市博物馆馆长黄明珍、泉州市文物研究中心原主任陈鹏鹏等十几位学者、专家齐聚安溪,共同为安溪茶史茶迹调查工作建言献策。

会上,安溪县博物馆馆长易曙峰向各位专家、学者详细介绍安溪茶史迹调查两年来的成果,并初步提出部分观点;北京大学社会学博士、泉州师范学院泉州文化遗产研究院副教授孙静对安溪茶古道调查成果进行阐述,专家们集中围绕这些观点和成果展开讨论。他们认为,安溪产茶历史悠久,茶文化底蕴深厚,涉茶史迹丰富,开展茶史迹调查工作,全面梳理茶业发展脉络,对讲好茶史故事、推动茶业发展、增强文化自信具有重要意义。

专家建议,可围绕早期茶业贸易、侨销茶、古代涉茶实物的流通等领域进一步扩大调查的深度和广度。注重调查成果的活化利用,通过多种形式呈现调查成果,同时对一些有价值的茶史迹,建议结合文物普查,通过认定、建档等方式,做好保护工作。安溪县委常委、统战部部长、县茶史迹调查工作领导小组组长肖印章表示,茶史迹工作小组全体成员将充分吸收专家的意见建议,调整工作思路和方法,进一步完善提升已有的工作成果,积极探索调查成果的运用和利用,通过多种形式,加快对有价值的茶史迹进行整理、认定,进一步讲好茶史故事,做好茶史迹的保护工作。

此前,对于茶史迹调查,安溪县委书记吴毓舟曾表示,做好茶史迹调查工作,对理清安溪茶业发展历史,讲好安溪茶文化故事,推动产业发展壮大具有重要意义和历史意义,要进一步扩宽思路,通过多种方式记录安溪茶发展历程,对调查中发现的涉茶史、迹、物等进行建档登记、挂牌标记,让安溪茶史有迹可循,让产业在文化传承中发展壮大。同时,注重成果运用,凸显安溪茶在中国茶的领先地位,推动文旅融合发展。