□蔡永怀

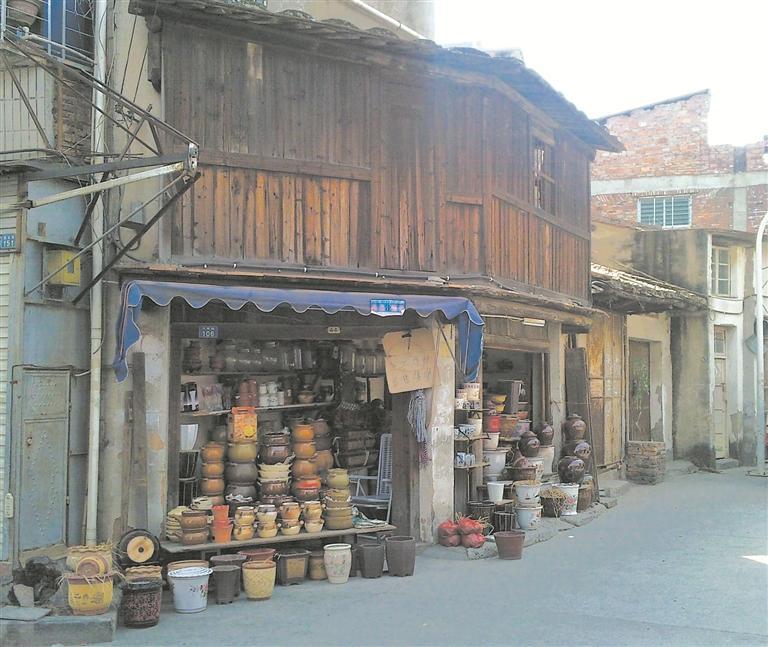

路角头,是泉州城里一个鲜为人知的地名,它位于万寿路、聚宝街和横街之间,是一个四岔路口。宋元时期泉州是东方大港,这里是德济门通往古渡口的要道,后来也是码头工人和渔船员进市区的必经之路,因此本地才有“南门兜,挤烧包,挤不过路角头”的说法流传至今。

早年没有超市时,路角头便成了一个购物中心,拉板车的人、骑三轮车的车夫和行人在街上来来往往,热闹非凡。如今徜徉其间,仍会勾起我童年的不少记忆。印象最深的是位于路角头的那家食杂店,店里的老板个子高大,鼻子红红,小店定位很明确,就是面向小孩子。由于店里的糖果、橄榄、油柑、饼干等零食都可以论个买,一分钱就有了用武之地。老板不仅擅长将染色的面团捏成各种人物和动物,还会用熔化的食糖制作各种栩栩如生的花鸟。

附近药店的掌柜,身材清瘦,脸上总是挂着笑。熟悉各种药品的他,还懂得号脉,平时附近街坊邻居患上感冒、中暑等小病都会来找他,往往能药到病除。过去每当家里杀鸡时,我就会取出“鸡内金”卖给这家药店。而到附近桥尾滩涂上割一些水草,也可以挑到新桥头卖给马车夫使用。

路角头还开着一家烟杂店,过去店里不但香烟能论支买,还可以买到散装的酒。装着酒的陶罐上总是放着一个小沙袋,有顾客来买酒,老板就用铁皮制成的量器来舀酒,想买多少都可以。食杂店隔壁是一家理发店,里头的椅子能调节倾斜度,来剃头的顾客若是想要顺便刮脸,剃头师傅就会让他躺在椅子上,然后拿出一条白纸放在顾客的衣领上,再从温箱里拿出毛巾捂在他的脸上,最后涂上胡须泡沫,慢慢地帮他刮掉胡子。这家理发店还是厝边头尾的“新闻中心”,哪家生了小孩,哪家娶媳妇,附近有什么突发事件,都会在店里传播开来。

20世纪70年代,泉州市区开始安装自来水,路角头装了一个公共自来水出水口,每接一担水,需付一分钱水费。也是从这时开始,附近居民便吿别了传统的井水、溪水,开始改用自来水。

过去经常有小贩在路角头售卖爆米花。他们通常会挑来一个特制的爆米花器,是铸铁的筒子,看起来像一个葫芦。制作时先把大米放进筒子里,小贩一边抽动鼓风机,让炭火熊熊燃烧,一边不停地转动铁筒,让筒内的温度均匀升高。因为高温能使得大米快速膨胀,只要气压表的指针指向一个数值,就会瞬间听到“砰”的一声巨响,爆米花便随之掉落在套于筒口的麻袋里。

路角头附近还有一个维修“笼床”的地方,这里的师傅大多来自莆田、仙游等地区,他们的工具箱里装着砍刀、削刀、剪刀、手动钻子等特制工具。师傅们修补“笼床”时会把削薄的竹篾放进凉水里浸泡,以增加其柔软度,然后再将竹篾插进破损的“笼床”里。如果修理到中午,主人家大多会请师傅吃顿午餐,因此民间才有“缚笼床有吃的功夫”这一说法流传。

路角头旁的一座曾氏古大厝,我的同学一家人曾住在里头。他家过去经营流动小摊,卖的东西很多,比如有浸泡在缸里滤掉苦水加入适量白糖和凉白开水腌制成的“菜头酸”。有时他家还会把花生蒸熟,先放在古大厝里的石埕上晒干,之后再将花生分堆销售,这种能作为零食又能当做下酒菜的食物,颇受附近居民的喜爱。

后来随着内港码头的消失,喧闹的路角头逐渐变得安静,行人也少了许多。那些老旧的店屋慢慢地融入时光里,不知不觉之间,就变成了游子们记忆中的一缕乡愁。