石狮市蚶江镇石渔村的村史馆,像一个小型的“海丝”博物馆。从历史沿革、海丝地图、港口古今到石湖新景,全方位展现了石渔村的发展轨迹和历史变迁。今天,从事海上运输和港口物流,依然是石渔村民最重要的经济来源。

石渔村位于泉州湾东南岸出海口突出部,文物古迹众多,人文特色显著,是以郭姓为主的回族村,有“无处不景观”之说。泉州作为宋元中国的世界海洋商贸中心,22处世界文化遗产点中石狮境内有三处,称“海丝三宝”,而石渔村就有两处,即石湖古码头(林銮渡)和六胜塔。石渔村连村庄道路都以“海丝”命名,可以说是“海上丝绸之路”千年传承的见证者。

石渔村精心打造“一渡一亭一塔”(林銮渡、再借亭、六胜塔)景观核心区,加强遗址周边海丝广场环境的整治,塑造石狮石湖海丝文化旅游品牌。历史遗迹、滨海风光和诗画乡村相映成趣,引来众多市民及游客到石渔村“打卡”,零距离接触世界遗产点,感受千年古港的魅力。

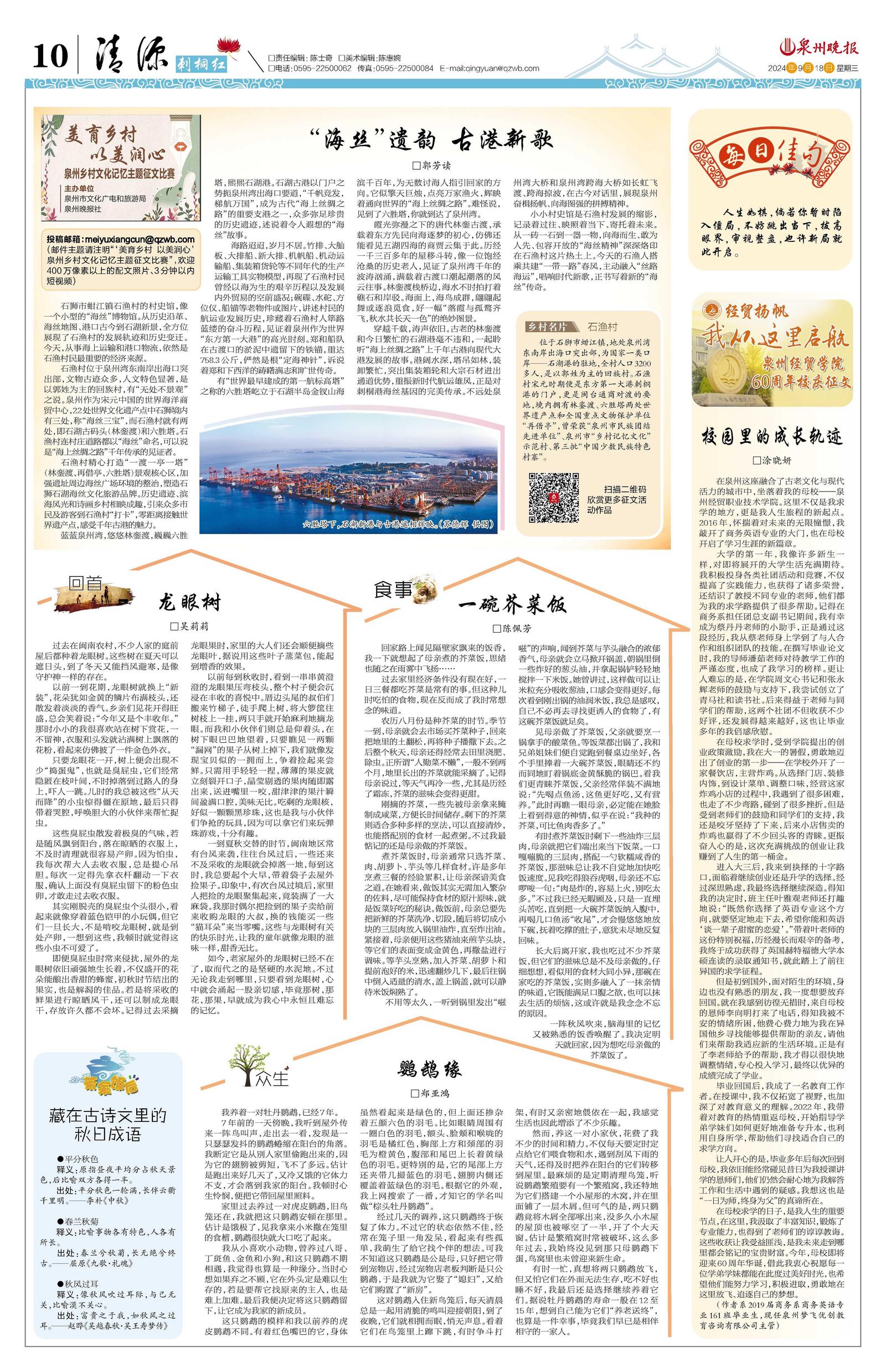

蓝蓝泉州湾,悠悠林銮渡,巍巍六胜塔,熙熙石湖港。石湖古港以门户之势扼泉州湾出海口要道,“千帆竞发,梯航万国”,成为古代“海上丝绸之路”的重要支港之一,众多弥足珍贵的历史遗迹,述说着令人遐想的“海丝”故事。

海路迢迢,岁月不居。竹排、大舢板、大排船、新大排、机帆船、机动运输船、集装箱货轮等不同年代的生产运输工具实物模型,再现了石渔村民曾经以海为生的艰辛历程以及发展内外贸易的空前盛况;碗碟、水砣、方位仪、船锚等老物件或图片,讲述村民的航运业发展历史,珍藏着石渔村人筚路蓝缕的奋斗历程,见证着泉州作为世界“东方第一大港”的高光时刻。郑和船队在古渡口的淤泥中遗留下的铁锚,重达758.3公斤,俨然是根“定海神针”,诉说着郑和下西洋的踌躇满志和旷世传奇。

有“世界最早建成的第一航标高塔”之称的六胜塔屹立于石湖半岛金钗山海滨千百年,为无数讨海人指引回家的方向。它似擎天巨烛,点亮万家渔火,辉映着通向世界的“海上丝绸之路”。难怪说,见到了六胜塔,你就到达了泉州湾。

霞光弥漫之下的唐代林銮古渡,承载着东方先民向海逐梦的初心,仿佛还能看见五湖四海的商贾云集于此。历经一千三百多年的星移斗转,像一位饱经沧桑的历史老人,见证了泉州湾千年的波涛汹涌,满载着古渡口潮起潮落的风云往事。林銮渡栈桥边,海水不时拍打着礁石和岸驳。海面上,海鸟成群,翩翩起舞或逐浪觅食,好一幅“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的绝妙图景。

穿越千载,涛声依旧。古老的林銮渡和今日繁忙的石湖港毫不违和,一起聆听“海上丝绸之路”上千年古港向现代大港发展的故事。港阔水深,塔吊如林,装卸繁忙,突出集装箱轮和大宗石材进出通道优势,重振新时代航运雄风,正是对刺桐港海丝基因的完美传承。不远处泉州湾大桥和泉州湾跨海大桥如长虹飞渡、跨海掠波,在古今对话里,展现泉州奋楫扬帆、向海图强的拼搏精神。

小小村史馆是石渔村发展的缩影,记录着过往、映照着当下、寄托着未来。从一砖一石到一器一物,向海而生、敢为人先、包容开放的“海丝精神”深深烙印在石渔村这片热土上。今天的石渔人搭乘共建“一带一路”春风,主动融入“丝路海运”,唱响时代新歌,正书写着新的“海丝”传奇。

投稿邮箱:meiyuxiangcun@qzwb.com(邮件主题请注明“‘美育乡村 以美润心’泉州乡村文化记忆主题征文比赛”,欢迎400万像素以上的配文照片、3分钟以内短视频)

乡村名片 石渔村

位于石狮市蚶江镇,地处泉州湾东南岸出海口突出部,为国家一类口岸——石湖港的驻地,全村人口3200多人,是以郭姓为主的回族村。石渔村宋元时期便是东方第一大港刺桐港的门户,更是闽台通商对渡的要地,境内拥有林銮渡、六胜塔两处世界遗产点和全国重点文物保护单位“再借亭”,曾荣获“泉州市民族团结先进单位”、泉州市“乡村记忆文化”示范村、第三批“中国少数民族特色村寨”。