泉州武术,始于晋唐,盛于两宋,枝繁叶茂。泉州民间好习武,这种浓厚武术文化氛围也形成了独具特色的地方人文。自唐宋以后,泉州“民习击技,士重气节”的风气更加浓郁。到了明代中后期,伴随抗击倭寇与军事防御的需求,泉州又涵养了“尚武崇医”的地域文化传统。

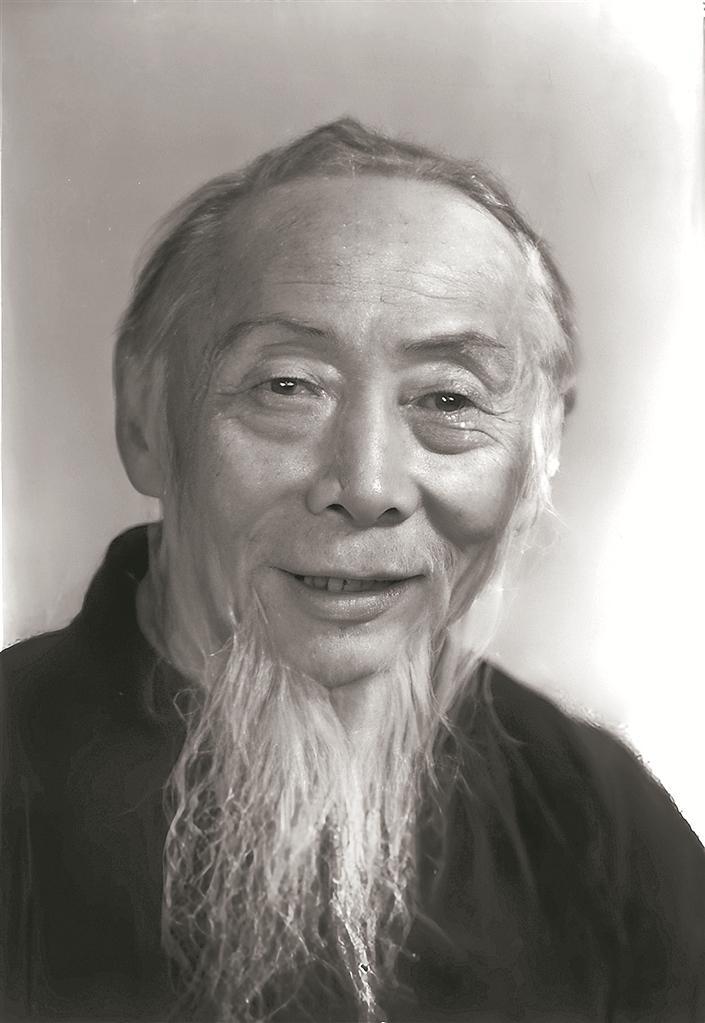

在名将俞大猷传授闽南武学思想之后,近现代的魏国器、潘孝德、妙月法师、廖尚武、张铁龙、庄子深、苏天赐等一大批泉州医武界名人,通过武学体系创新、医学知识传播等方式,将“以武强身、以医养德”的理念传播至各地,从而塑造了泉州人“尚武而不逞凶,崇德而守大义”的集体性格,也将悬壶济世的精神进一步发扬光大。

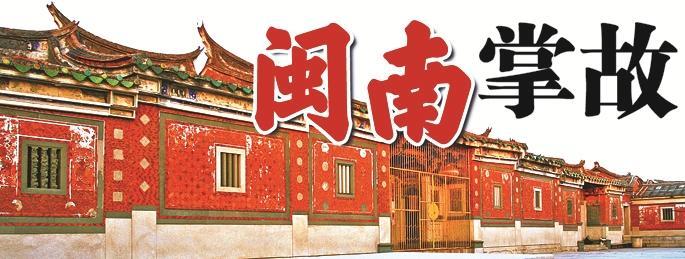

在泉州市正骨医院北峰院区一处具有闽南建筑风格“红砖白石燕尾脊”的文化墙上,雕琢着包括俞大猷、魏国器、潘孝德、妙月法师、廖尚武等人在内的“泉州医武历史名人”群像。“这里隐藏着一段段泉州医武的传奇故事”,陈长贤院长在接受记者采访时说道。□融媒体记者 吴拏云 通讯员 黄玲艳

名将名著

见证医武传奇

俞大猷,字志辅,号虚江,明代泉州河市濠格头村人。他一生戎马舟楫四十多年,四为参将,六为总兵,累官都督,是杰出的民族英雄、抗倭名将。为帅时,俞大猷曾统率戚继光、汤克宽等将驰骋沙场,并最终赢得抗倭战争的胜利。他还与戚继光并称为“俞龙戚虎”,一同载入史册。

俞大猷既继承了我国古代军事推崇的“练兵砺将”尚武文化,同时也为闽南武学乃至中华武学,做出过重大贡献。年轻时,俞大猷拜精通荆楚长剑、武艺超群的李良钦为师,最终达到“剑术天下第一”的地步。后来俞大猷独创具有闽南特色的《子母三十六棍法》,其棍击之术,环环连扣,八面来威,在战场上发挥出强大的杀伤力。俞大猷创作的武学巨著《剑经》,开辟了器械技法技理综合阐述的新境界,影响了整个武术界的发展。《剑经》不仅对指导棍法等长兵器有着十分重要的意义,而且同样适用于徒手搏击的格斗术,书中有些口诀已成为搏击格斗的至理名言,如“千言万语,不外乎‘致人而不致于人’一句”“后人发先人至”等。《剑经》在中国武术史上具有划时代的意义,它标志着中国武术已经达到成熟阶段。

在一代武学宗师俞大猷及其门生的传播下,俞家棍法的精髓得以在南少林武术体系中薪火相承,闽南武学也在兼容并蓄中得到进一步发展。俞大猷武学不仅赢得军事上的荣耀,更展示出不朽的体育竞技精神。那跨越时代的勇气与智慧,也锻就了今天我们在体育场上所见到的拼搏精神与不屈意志。俞大猷在传授武学之时,也不忘推研药方,他的《洗海近事》记录下“药弩方”“金疮散”等军用医方,为创伤救治积累了一定的经验。这是“医武同修”的典范,也印证了中华武学与医学相互借鉴、共同发展的趋势。

宗师疗伤

留下一段佳话

“舞剑公孙历岁年,壮心犹逐海南船。平生不少英雄气,到处逢人绝技传。”这是清末进士林骚赠予国术家魏国器先生的诗句,表达了对这位武学奇才的敬重之情。

魏国器出生于清光绪三年(1877),世居泉州城东南埔顶尾厝,后徙府城广平仓胜果铺。少年时拜清同治年间武魁魏捷玉为师习武,后又被武学大师魏希农收作入室弟子。潜修武学多年,魏国器的拳术刚猛雄强,技手严谨,落地生根,行拳有穿山洞壁之威。声名鹊起后,魏国器在树兜、兜林、坂头、霞洲、浮桥、新门、城隍口、义全等处设馆授徒,桃李盛出,闽南武者多以能得其指点为荣。

1926年,魏国器先生受邀至印尼泗水,先于寄傲社教拳,后创办三生馆,并成立崇武体育会。此时他的拳械功夫炉火纯青,声望日隆,在华侨与华人子弟中拥趸甚众,遂开泉州五祖拳南传之一脉。

1932年,十九路军入闽,泉州国术馆成立,址于府文庙蔡清祠。泉州南少林五祖拳名师林九如徒吕鹏琦为馆长,魏国器首徒戴火炎、林九如长子林天恩分任第一(温陵)、第二(富美)分馆馆长,魏国器徒弟姚醒狮任总馆主教练。时值抗战时期,国术馆的成立极大地鼓舞了民众抗日士气,也为泉州武术的继往开来培养了大批栋梁之材。1935年,魏国器先生返国,在以拳鸣世之际,亦以医寿人。其借助经络运送“精、气、神”的内修之法,与中医理念相契合。医武兼修,也令他淡泊宁静、慈厚怀众。

魏国器先生有一好友,同样是医武同修的武学宗师,此人即是名僧妙月。妙月法师,晋江人,俗姓邵,生于清光绪九年(1883)。年少出家,受具于南普陀寺喜参和尚座下。妙月素好拳术,虚心拜师,习武有年,造诣颇深。由于苦练“铁砂手”,所以民间皆称之为“铁罗汉”。在担任泉州崇福寺住持时,妙月法师勤于劳作,带领众僧自耕而食,除修缮寺庙外,从不向民间募化,有富余之资粮便济予当地百姓,故有“老农禅”之美誉。太虚大师亦称其为“双拳铁罗汉,十亩老农禅”。妙月法师平时还采制药草,炼制丹膏丸散,在各地开展慈善医疗活动,为贫苦民众免费看病治疗。

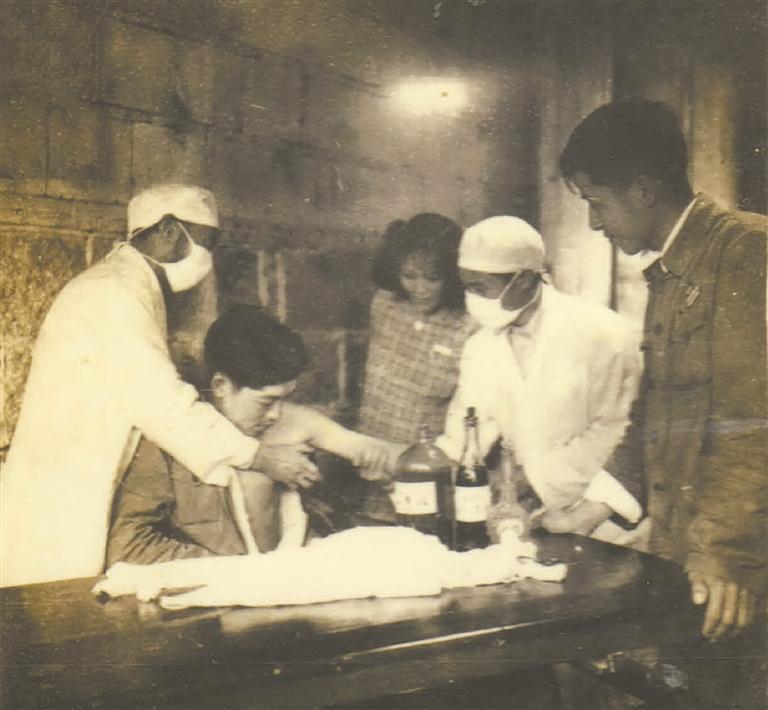

有一年,魏国器腹部刀伤,血流如注。妙月和尚闻讯后,连夜将其接往紫帽山普照寺疗伤。疗伤期间,二人晨夕切磋,相与盘技无虚日,情逾金兰,为泉州医武界留下一段佳话。妙月法师不仅自己医武济世,还将拳术和医道传于法子徒孙,其弟子元镇、徒孙常凯、常驾(泉州正骨医生)等皆为闽南知名僧医。在他们的带动与影响下,闽南地区形成一个善拳术、精伤科的僧医群体,民众深受其惠。

发扬国粹

事迹彪炳史册

潘孝德,字世道,乃永春白鹤拳一代宗师,亦是著名骨伤科医师。清光绪七年(1881),潘孝德出生于永春县达埔乡墘尾村吉美堂。其祖潘赛是永春白鹤拳鼻祖方七娘亲传二十八俊杰之一。父亲潘奕熊深谙拳术,伯父潘贞团(字奕圆)也是白鹤拳名师,潘孝德自小耳濡目染,对白鹤拳及骨伤医术热衷不已。

1928年,潘孝德参加南京第一次国术考试被录取为“壮士”,名居“全国二十四优秀”之列。1929年他应爱国侨领陈嘉庚的邀请,率中央国术馆闽南国术团赴新加坡、马来西亚巡回表演。其间,潘孝德本着爱国爱侨的精神,以“发扬国粹,剪除积弱”为宗旨,悉心传授永春白鹤拳兼传授骨科诸药方,声誉远扬。陈嘉庚有对联相赠:“谁号东亚病夫,此耻宜雪;且看中华国术,我武维扬”,又有对联曰:“勿忘黄帝儿孙任人鱼肉;相率中原豪杰为国干城”。潘孝德与陈嘉庚先生携手共扬国光,事迹彪炳史册。

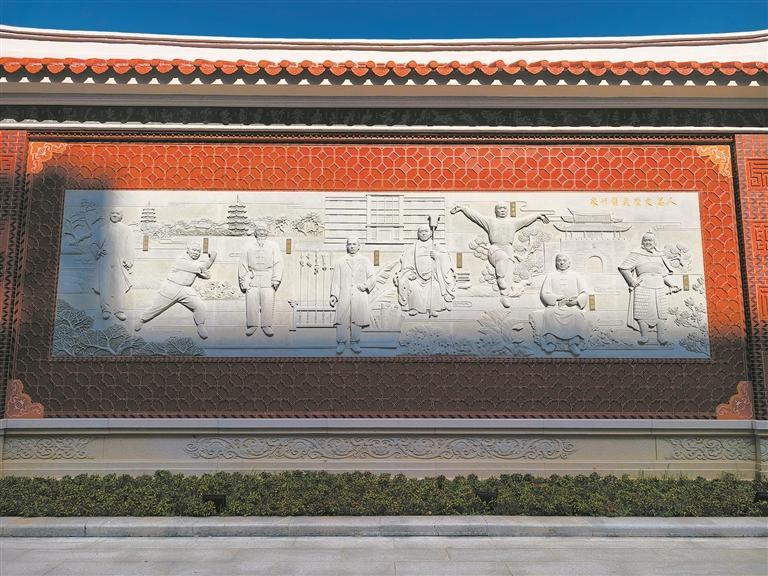

潘孝德南少林骨伤疗法是南少林“医武结合”的典范,不仅在“星马”享有盛誉,在国内更是饮誉四方。潘孝德是永春县中医院骨伤科的奠基者。中华人民共和国成立后不久,泉州正骨医院创始人之一廖尚武专门到永春拜潘孝德为师,学习武术和中医骨伤疗法。潘孝德骨伤疗法以“医武结合”的形式,传至国内的港澳台,国外的东南亚以及欧美地区。

医武同修

成就独特文化

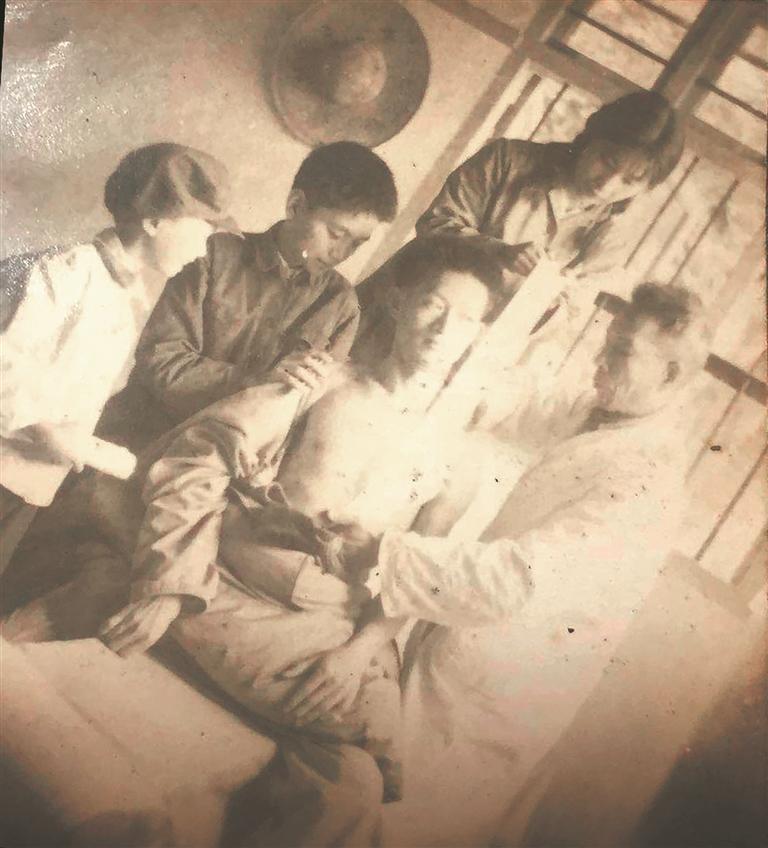

到了20世纪40年代,不少武术家在泉州开设药堂正骨疗伤,医武之风盛行。在泉州东街有益安堂的廖尚武;西街有普安堂药房庄子深、徐云时,铁龙堂的张铁龙;北门有姚醒狮、陈飞龙;南门则是杜丕草、郑青龙等。其中廖尚武的“霸王开工法”治疗肩关节脱位;庄子深的“千斤拔锭”“渔人撒网”治疗髋关节前、后脱位,“挤压法”治疗前臂和上臂骨折;张铁龙“拔伸牵拉”治疗肘关节后脱位;徐云时“推伤法”治疗胸腹部挫伤。这些技术各具特点,辅以中药调理、自制中成药内服外用,疗效显著,形成了近代泉州正骨流派的技术系列。

1955年初春,东街益安堂廖尚武、西街张铁龙、鲤城浮桥黄岭陈学良等几位医武兼修名医携手组建泉州市中医正骨外科联合诊所(泉州市中医第五联合诊所)。

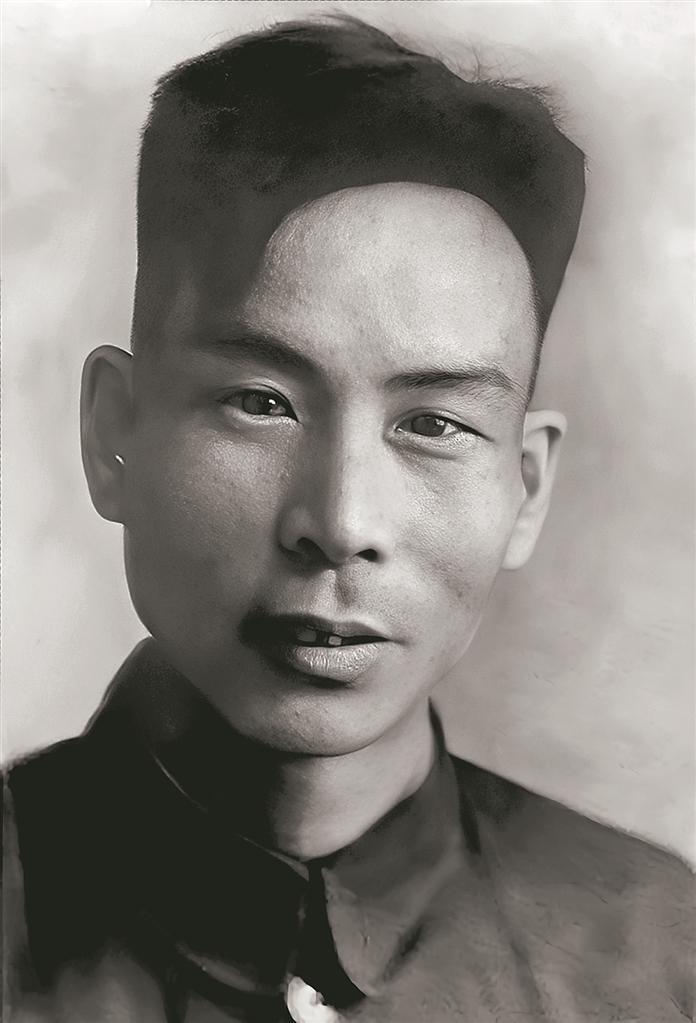

廖尚武1918年出生于晋江县(今为晋江市)罗溪乡岭头村,少年时为了生计,追随父亲前往厦门谋生。后来由于父亲早逝,廖尚武的家庭生活困苦,遂弃学当小贩,以帮家计。他于1930年入厦门百草林诊所当学徒,其后拜柯剑峰、潘孝德、蔡金标等人学习南北少林和正骨伤科,日寇南犯厦门后返回泉州。1941年,廖尚武参加晋江中医公会,是年1月在泉州东街开设益安堂诊所,开始了中医骨伤科的行医生涯。

张铁龙1902年出生于一个农民家庭,早年拜师学武行医。1923年师从泉州拳师兼中医骨伤名家刘鹏山,练就一身南少林太祖拳,同时也学习了中医骨伤传统疗法及青草药临床应用。1941年在泉州西街开元寺大门口西侧开设药铺铁龙堂行医正骨,兼卖丹膏丸散等。

1955年始,泉州市中医第五联合诊所初期创办人员还有连清江、朱良枝等,诊所位于中山路通政巷口。不久后,以庄子深、苏天赐为代表的一批老中医亦相继加盟。

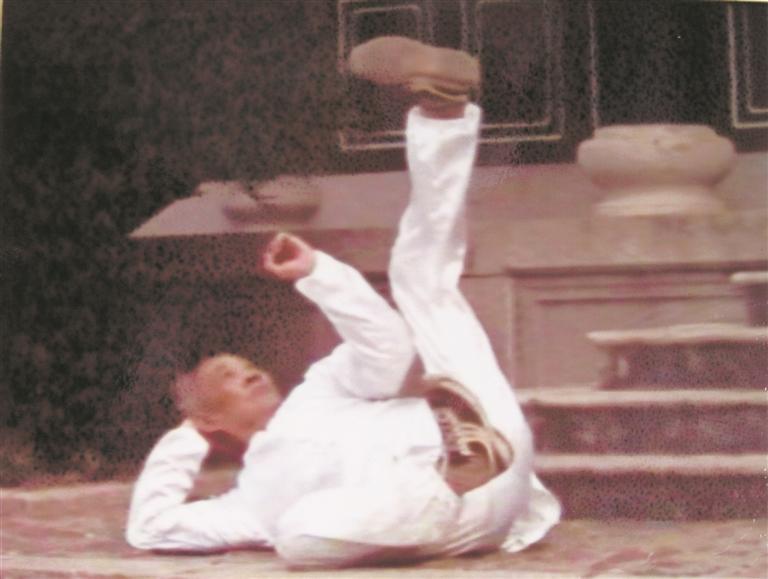

庄子深1911年出生于泉州中心市区普明社区。自幼随父亲庄九弓学习少林地趟术(犬)法,后又追随拳师郑忆山学习罗汉拳,其使用的骨伤疾病正骨手法及药剂主要来自僧道两脉。早在20世纪30年代,庄子深就在泉州西街开设药房普安堂,治疗跌打损伤与骨伤科等疾病。1956年加入泉州市中医第五联合诊所。

这些身怀绝技的医武专家的加入,使得泉州正骨之名享誉海内外,也使医武界得以充分展示其济世情怀。1959年4月,经批准,泉州市中医第五联合诊所更名为泉州市正骨医院。武术与中医在几千年的发展史中,相互渗透,相辅为用,发展出骨伤学、气功学、养生学等系列学术体系,一些武术或拳种也因此具有一定的防病治病功能。“以武强身、以医养德”,成了泉州地区一道独特的文化风景,可以说南少林孕育了泉州正骨,泉州正骨也囊括了南少林“医武同修”的文化理念。

(本版图片除署名外皆为资料图片)