人人都想养生,渴求健康长寿。但人们常抱怨:平时那么忙,哪有闲暇和精力去锻炼呢?

其实,“养生并不需要大把时间,也不是一个高深的问题,更关键的是执行力”,专家表示,每天只需几十分钟,坚持做一些小动作,就能有效调动身体机能,显著受益。

《黄帝内经》云:“圣人不治已病治未病”。真正的养生在于日常积累,防患于未然。本期“养生堂”邀请泉州市中医院中医内科主任医师刘德桓和泉州市医药研究所原所长、中医主任医师苏齐提供专业意见,帮我们在快节奏的生活中,用有效方法保持健康。 □融媒体记者 黄耿煌/文 CFP /图

干梳头1分钟

缓解压力养发益寿

俗语云,“头梳千遍,病少一半”。刘德桓介绍,中医提倡梳头养生,头是“诸阳之会”,梳头可使头皮血络疏通、血液循环通畅,满足头皮毛发的血氧供给,从而令发色柔润乌黑、发根强韧不易脱发,达到护发、养发的目的。《黄帝内经》云:“一日三篦,发须浓密”,三国时期嵇康的《养生论》说:“春三月,每朝梳头一二百下,寿自高”。

刘德桓建议,感觉乏力时,可以通过干梳头来醒脑提神。所谓“干梳头”,就是用两手五指微屈从前额梳头,经头顶到枕部;再以五指从太阳穴梳头,经头两侧到枕部。这样反复1—2分钟即可。干梳头时能感受到头皮微微发热,此时脑部供血量增加,从而缓解压力和疲劳,缓解头部各种不适。

搓脸3分钟

神清气爽消除疲劳

面部是脏腑气血上注之处,血液循环比较丰富。苏齐介绍,经常搓面部可以使气血流通,刺激面部的经络穴位,从而使面部红润光泽,并且有提神明目、消除疲劳等功效。

搓脸时,可两手互相搓几下,感觉发热即可,然后闭上眼睛,双手自下而上,由轻到重反复揉搓脸部,直到面部发热为止,每天至少搓两次,每次3—5分钟就可以了。

苏齐指出,搓一搓额头,不仅面部舒服,而且能使眼睛明亮,感觉神清气爽。可将两手手掌指尖相对放在前额,从中线向两边单方向推搓,每天30—50下。

“熨目”3分钟

明目提神放松眼睛

古人十分重视眼睛的保健。苏齐介绍,在《诸病源候论·目暗不明候》中,有“鸡鸣,以两手相摩令热,以熨目,三行,以指抑目。左右有神光、令目明、不病痛”的叙述。《圣济总录·神仙导引上》也提倡“摩手熨目”。

苏齐建议,现代生活中,人们长期看手机、看电视、看电脑,可以用手掌简单“熨目”缓解眼睛疲劳。

做法是将两手掌搓热,两掌心罩于两眼部,使其热气煦熨目珠,此时两眼微闭,稍冷再摩再熨。3分钟后放下手,睁开两眼,看远方3分钟,再看手掌1—2分钟,然后再看远方。这样远近交换几次,也可以有效消除眼疲劳,也有温通阳气、明目提神的作用。

搓手40秒

刺激穴位加快血液循环

人的手上有很多穴位,如少府穴、合谷穴、少商穴、劳宫穴等。刘德桓指出,经常搓手有利于刺激相应经络和穴位,带动周身血液循环,保护心脏和其他各个器官,防止手部肌肉萎缩、延缓衰老,还能预防小脑萎缩。

搓手时,可两手快速搓动,越快越好,持续40秒。刘德桓介绍,搓手能够带动周身血液循环加快。这40秒时间,相当于给血管系统做了一次“大扫除”。一个人一天不运动,血液循环速度就很缓慢。搓手时,心肺频率加快了,气道打开,肺部通气量增大,能把肺里深层的浊气置换出来。

揉腹10分钟

调节脏腑辅助治病

揉腹养生已有数千年历史,正所谓“揉腹不断,百病不犯”。唐代著名医学家孙思邈于《枕上记》中记载:“食后行百步,常以手摩腹”。从古至今,众多医学名家都崇尚揉腹养生。现代临床实践也表明,以按摩腹部为主的脏腑按摩疗法,对许多顽固性疾病,如肺心病、高血压、慢性肝炎等具有良好的辅助治疗效果。

“揉腹按摩法是通过揉、按、推、拿等手法作用于人体的腹部,达到诊疗和保健的目的。”苏齐介绍,腹部居于人体中间,就好比交通枢纽,畅通不拥堵,才能保证人体经络四通八达。揉腹部可以摩擦刺激穴位、增强经络功能,调节脏腑功能。

揉腹保健,宜于餐后半小时进行,一手掌心或掌根贴腹部,另一手按手背,顺时针方向旋转揉动,每次10—15分钟。长期坚持,可增加肠胃蠕动,增强脾胃功能。

腹式深呼吸2分钟

改善胃肠锻炼腹肌

“呼吸入腰,百病全消”。刘德桓介绍,古代医家创造了“吐纳”“龟息”“气沉丹田”“胎息”等健身方法。唐代名医孙思邈对腹式深呼吸尤为推崇。

腹式深呼吸,即鼻子用力吸气使腹部尽量鼓起来,呼气时,腹部最大限度吸腹,越瘪越好。这样的微运动,坚持2—3分钟,就能够增加肠道蠕动,增强消化和吸收功能,加快肠道内粪便和毒素的排出,预防中老年人习惯性便秘、内外痔、大肠癌等疾病。此外,还可使腹肌得到有效锻炼,改善体内的脂质代谢。

勾脚尖60次

预防血栓促新陈代谢

脚就是身体的根部。刘德桓介绍,中医认为,经常做勾脚动作,有助于血液向下循环流通,改善气血,同时还能促进身体的新陈代谢,预防血栓形成。

现代人活动减少,卧躺休息时间增多,容易造成局部血流速度减慢。如果再加上饮水量减少等因素,更容易导致血液黏稠度增加,可能引发下肢静脉血栓。

刘德桓建议,当久卧久坐时,可以做踝泵运动,也就是勾脚尖。平躺或坐着,大腿放松缓慢用力,在无疼痛或轻微疼痛的限度内最大角度地勾脚尖,向上勾脚,脚尖朝向自己,再向下绷脚,脚尖尽力向下保持5—10秒,整套动作每日可做3—4次,每次20—50下。

踮脚1分钟

温补内脏调和气血

踮脚是一种古老的养生方式,在古代被称作“敦踵法”。苏齐介绍,按中医理论,从脚趾、脚跟到小腿、大腿内侧有三条经络——脾经、肝经和肾经,称为足三阴经。常踮脚可以刺激足三阴经,使体内的气血向上运行,进而温补内脏,激发中气,调和气血。

踮脚时,两脚微微并拢,将两脚跟提起,感觉提到最大限度后,保持平衡,此时小腿紧绷,动作略停2秒。落脚时,两脚跟先微微下落,在快要接近地面时颠足,让身体产生一个轻微的震动。动作熟练后,可配合提肛运动,即抬脚时,缓缓吸气,提肛收腹;落脚时,慢慢呼气,会阴部放松。老年人刚开始练习时,可以扶着窗台、栏杆等以免摔倒,动作娴熟后,再脱离扶手练习。

苏齐表示,这种锻炼,每天可以早晚各一次,踮脚频率控制在2—3秒一次,每次时间1—2分钟,感觉脚底发热即可。

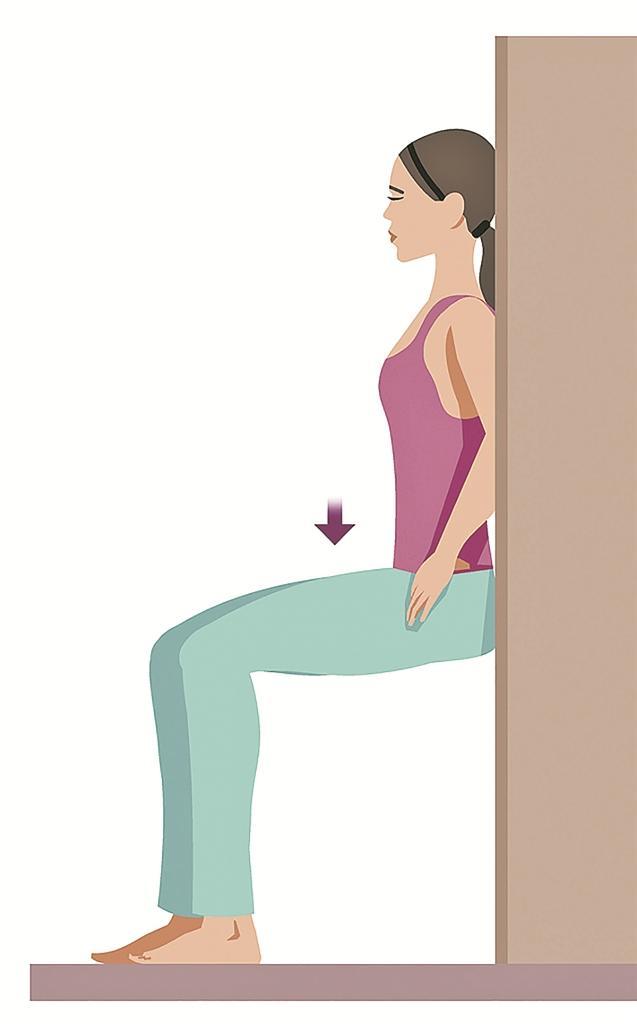

靠墙蹲3分钟

改善血管功能降血压

“筋骨强健,百病不生”。刘德桓介绍,中医认为,锻炼腿部肌肉,强筋健骨,既可增强肝肾功能,还能疏通下肢经络,促进气血运行,并改善血管功能,有助于降血压。锻炼时,上身正直,抬头挺胸,两脚分开与肩等宽,脚尖正向前,不要“外八字”或者“内八字”。背靠墙壁站好,脚跟大约离墙壁一脚长的距离,缓慢下蹲。从上往下看,脚尖与膝盖要在一条直线上。建议每天做3—5组,每次1—3分钟,根据自身情况循序渐进,一般靠墙静蹲到大腿发酸即可。如果静蹲时或静蹲后出现膝关节前方疼痛,建议换成其他运动方式。

靠墙蹲可能是最有效的等长运动,此类等长运动已被证明为一种有效降压的新型运动方式。

《运动医学》杂志在2024年刊发了一篇综述表示,等长运动后血压降低的机制复杂,总外周阻力降低似乎是关键。最有可能是局部内皮依赖性血管舒张和血管舒缩张力的功能改善,也可能与血管结构重构有关。

靠墙站10分钟

减肥减脂紧实身材

吃完饭就坐着、躺着,不但影响消化,还会长出小肚腩。饭后不如靠墙站会儿,可增强项背部肌肉力量和耐力,在紧实身材的同时,还能达到减肥和减脂的效果。

苏齐介绍,刚开始可以站5分钟,慢慢延长到10—15分钟。站立时注意穿平底鞋。