巷遇档案

泉州鲤城区孝友巷,东接上乘巷,西抵河岭巷,上段称为顶孝友巷,下段称为下孝友巷。南宋绍兴年间,泉州知州叶廷珪为表彰郡人林颐寿的孝行,在北门街立孝友坊,后来“孝友”衍化为地名,见证千百年来泉州人铭记的传统美德。孝友巷旧时也称孝友里、本厅街,位于古城北隅盛贤铺孝友境,巷首和巷尾分别有顶孝友宫和下孝友宫。

□融媒体记者 王了 文/图(除署名外)

下孝友巷7号:

叶青眼故宅所在地

下孝友巷7号是辛亥革命风云人物叶青眼的故宅所在地,以前曾是闽南大厝,面积颇广,如今已改建为几栋楼房,叶青眼的族亲居住于此。据叶青眼族亲叶宗祚介绍,下孝友巷叶氏祖籍福清,是明朝首辅叶向高(1559—1627)的后人。据叶氏后人编著的《明代首辅叶向高》记载,叶向高,字进卿,号台山,晚号福庐山人,福清人,曾历官三朝,两入中枢,独相七年,首辅四载,为晚明政坛的风云人物,也是福清古代职务最高的一位官员。遗憾的是,在抗战期间,保存叶家族谱的人家在逃难中遗失族谱,叶氏大厝又在1924年、1956年的水患中两度损毁。

叶青眼(1876—1966),名拱,字文星,参加辛亥革命的时候化名叶青眼。幼年居住在下孝友巷,抗战时期搬至胭脂巷,后因房屋遭日寇炸毁,又于1944年搬迁至新门街。

叶青眼的一生可谓丰富多彩。据其次子叶四游在《叶青眼居士传略》中记载,叶青眼18岁入泮为邑生,后补廪生。1908年,任教于英华书院,后加入孙中山领导的同盟会。二次革命时,经廖仲恺推荐,孙中山亲委叶青眼为中华革命党福建支部长,一度出任“泉州市政局”局长,曾改造旧城,拓宽街道。

据泉州海交馆原馆长王连茂记述,1922年,泉州“工务局”成立,开始着手拆城辟路,开拓城南外新桥头至城边的新马路,因受商户和居民反对而暂停。1923年年初,由于道路建设落后,刚从菲律宾归来的叶青眼被委以拆城辟路、发展交通的重任。叶青眼关心乡梓,组成“泉州市政局”,聘请雷文铨为工程师,开始着手中山路建设。叶青眼认为泉州将来会发展为中型城市,计划辟出10余米宽的汽车道,两旁各有2.5米宽的露天人行道以及2.7米宽的骑楼人行道,后因阻力过大稍缩宽度。

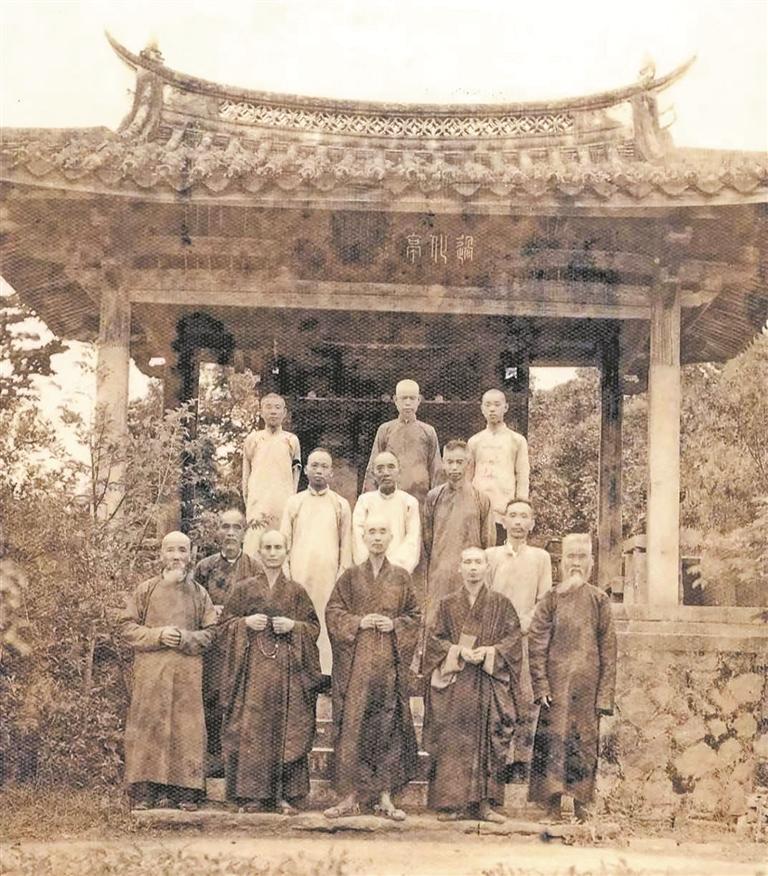

据叶青眼长孙叶宗慧记述,叶青眼在厦门任教时与会泉和尚来往甚密,成为佛教徒(居士),1930年前后,他坐轿前往南安雪峰寺,将弘一法师请到泉州古城讲经,并与法师结下了深厚友谊。弘一法师西归后,叶青眼与众佛教徒筹资,在清源山弥陀寺西侧建弘一法师舍利塔及石亭。

叶青眼曾主持泉州开元慈儿院,收容、教养孤儿,21年中,抚养教育孤儿数以千计。他先后赴东南亚各国募捐,用于扩建院舍、救济难民,为改善孤儿的生活学习环境,还在开元寺内募资修建了“虎豹楼”。又创办妇人养老院于金粟寺,劝沪商伍泽民独资兴办温陵养老院于“不二祠”。还兼任花桥慈济宫泉郡施药局董事长,著有《闽南净土圣贤》等书。

下孝友李氏:

泉州古城的“教授之家”

据叶宗祚介绍,以前下孝友巷有叶、李两家大姓,叶氏的一支从福清迁居泉州古城下孝友巷,后来李氏购买叶家地产,也迁入下孝友巷,李氏走出多位文化名人,成为古城知名的“教授之家”。在下孝友巷7号北侧,是当年从叶家购地建房的李家所在地,如今已改建为居民楼。

李家是泉州古城著名的书香门第。李根香一生投身于教育事业,夫人林朝素是闽南女子教育的先行者,儿子李亦园是蜚声国际的著名人类学家,女儿李园生与次子李少园都是文科教授,李家也被称为“教授之家”。

李根香(1900—1962),名琨璋,号园丁,又号春蔬楼主,李家以前被称为“春蔬堂”。李根香3岁丧父,靠母亲种菜抚育长大;5岁时,拜书法家吴修县为师;11岁时,拜在陈仲瑾和叶青眼门下攻读;由集美师范学校毕业后,他在陈仲瑾创办的西隅师范学校任教;1926年,李根香南渡菲律宾,次年与集美师范学校同学林朝素结婚,在菲律宾任教30余年。1935年,南社发起人柳亚子访问南洋,宣传抗日救国,与李根香结下诗友情谊,李根香有缘参加南社,柳亚子作七律二首相赠。在菲律宾,李根香的金石书法、摄影、诗词远近闻名,马尼拉商店多以得到李根香手书招牌为荣。1962年,李根香因病在马尼拉去世,遗著有《春蔬楼吟草》《根香印存》。1990年,李根香长子李亦园奉李根香骨灰归葬故乡泉州。

李根香的夫人林朝素(1900—1993)是石狮永宁人,1916年协助父亲创办竞新女子学校。五四运动初期,林朝素和同事刘瑜璧带领竞新女学生演出刚刚兴起的文明戏,反对封建礼教,在泉州话剧史上写下可贵的一笔。抗战期间,林朝素创办妇女夜校,扫除文盲,参与动员献金购买飞机等活动。1950年,林朝素担任泉州第四中学语文教师,1957年退休。

1993年,林朝素去世,据下孝友巷街坊回忆,林朝素生前受社会各界尊重,出殡时花圈从下孝友巷一直摆放到华侨新村。

李根香长子李亦园(1931—2017)从小在下孝友巷长大,后来成为国际著名人类学家,对“泉州学”的确立、构建和发展作出了重要贡献,晚年在泉州的寓所为新街97号。

下孝友巷87号:

多位名人捐建下孝友宫

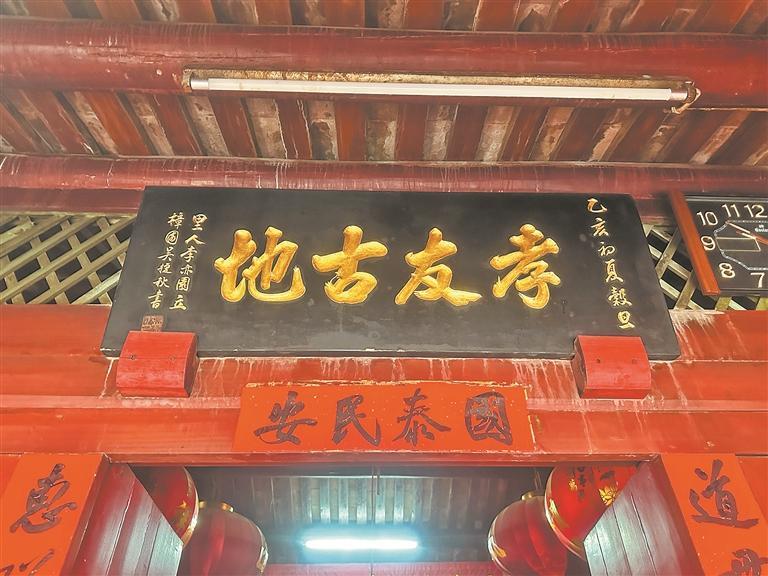

下孝友巷87号是下孝友宫,门前有“孝友古地”的匾额,前为拜亭,后为宫庙,殿堂单间单进,祀文武尊王张巡、许远。拜亭柱上有一副冠头联“孝移则忠,忠心贯日;友以取义,义胆参天”。

据下孝友巷居民蔡松茂介绍,下孝友宫建于1901年,原位于古城墙下,1943年荒废后,居民将其迁建于此,并于2000年重修,殿内柱上的旧对联依旧保存。新联在重修时误题了一个字,“友以合义”写成了“友以取义”。

宫前重修碑记上记载,李亦园是当时的重修董事之一。蔡松茂介绍,一座小宫庙的捐资芳名录上,有多位居住在附近的名人,如李亦园、“高甲丑王”蔡友辉、木偶大师黄奕缺等。

顶孝友8号:

顶孝友宫见证古城铺境友善

顶孝友8号是孝友境的境主宫顶孝友宫,祀伍大帝,始建年代不详。门前匾额同为“孝友古地”,落款为“北山境众善信”,北山境与孝友境同属盛贤铺,北山境的境主宫为北山宫,境内居民为孝友境敬奉匾额,可见古城铺境之间的友善。

顶孝友宫东侧,曾有一片池塘,名为崛仔池,如今已填平,只有名字留在了巷内老居民的记忆中。