巷遇档案

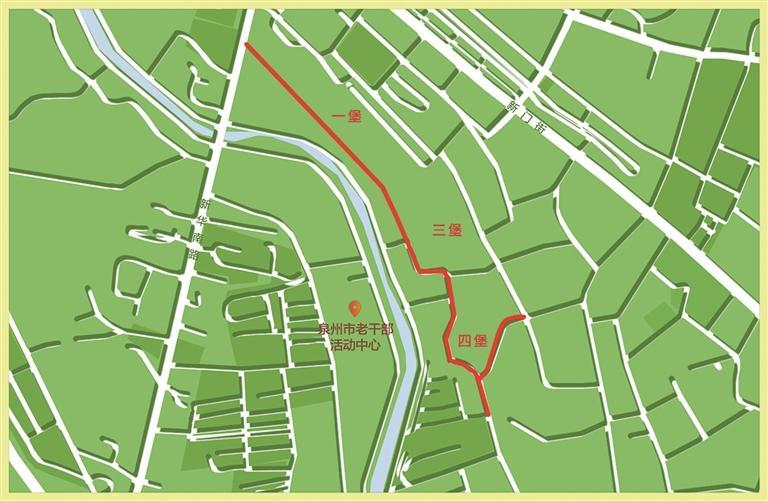

泉州古城的城南,有一堡至伍堡5条古街巷,巷名可以一直追溯到宋元时期。宋元泉州的翼城上,从新门街临漳门至南门德济门,城墙上分别有5个堡垒,每个堡垒旁的街巷,从北到南依次被称为一堡至伍堡,如今城墙已经消失,但巷名却保留下来。

旧时泉州古城南隅慈济铺下有5个境,一堡至伍堡分属于这5境,分别是一堡浦西境、二堡浦东境、三堡浦津境、四堡永潮境、伍堡紫江境。

由于二堡范围不大,在历史演变中,逐渐融入一堡和三堡,已经不存。如今的一堡、三堡、四堡相连,南接伍堡,北抵新华南路。

这里留存着宋代南外宗正司带来的宫廷雅韵,受到宋代海关机构市舶司的规划影响,有“涨海声中万国商”的传奇商号,也有码头上流传至今的一幕幕江湖风云,还有诸多独特的民俗信仰,构成了泉州城南厚重的历史风貌。

□融媒体记者 王了 文/图(除署名外)

三堡桥仔头钱氏 城南杉行龙头之一

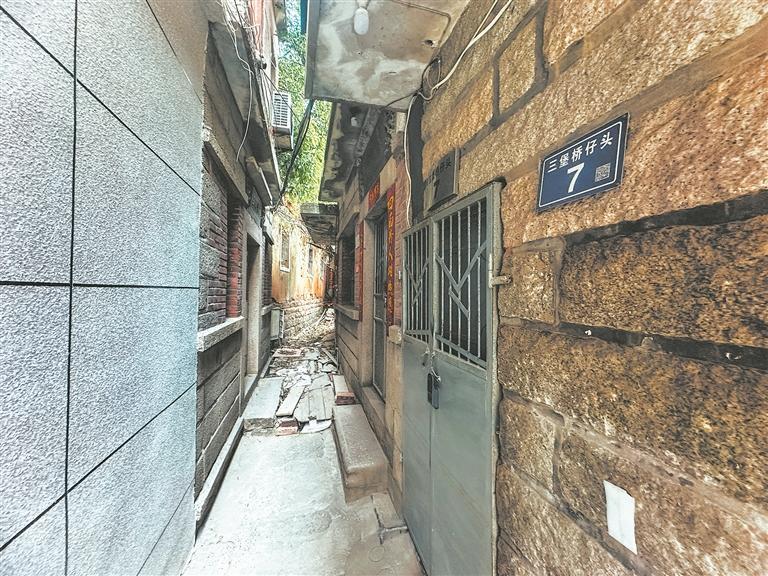

在三堡通津宫东侧,有一棵百年大榕树,在这棵已经与房屋“共生”的榕树后面,是一条南北走向的三堡巷支巷,名为三堡桥仔头巷,“桥仔头”的名字和周围环境相关,其附近笋浯溪和八卦沟纵横。

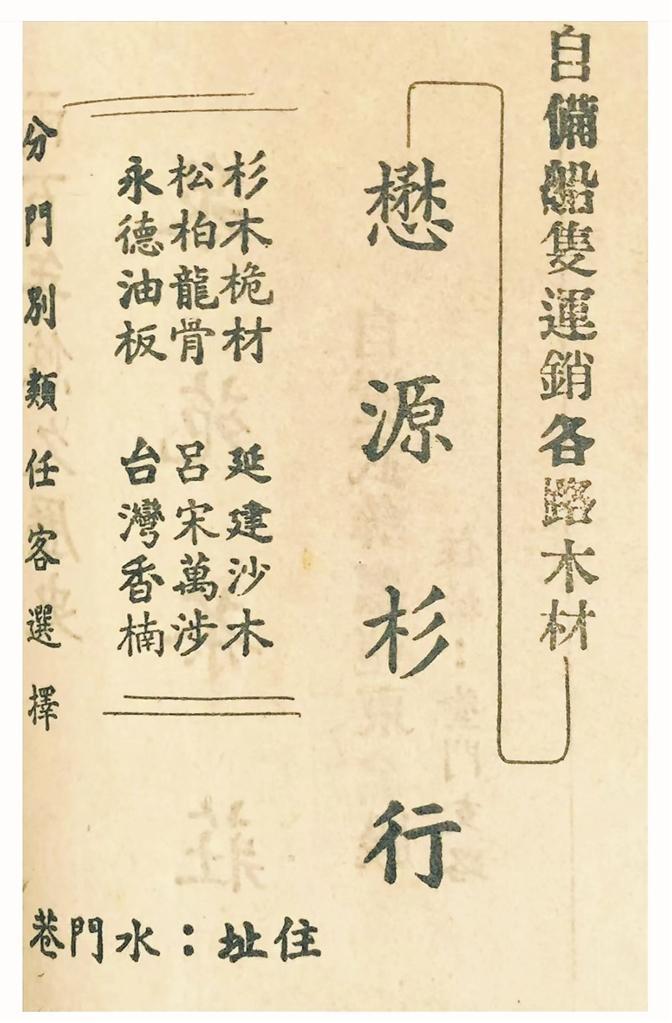

泉州城南码头的杉行曾经十分兴盛,不足百米的三堡桥仔头巷巷尾,曾是城南数一数二的大杉行——懋源杉行的所在地,懋源杉行的后门在三堡,前门开在四堡。

据鲤城文史协会蔡永怀介绍,1943年,城南商人钱振声创办“懋源杉行”,钱振声善于用人,聘林天宝、陈继成负责业务。这二人精通杉木业,在杉行有“卧龙凤雏”之称,在福州设立“华隆”采办庄,生意越做越大。

钱振声是泉州马坂巷“七省药王”陈文卿的女婿,妻子陈笑治有6位结为金兰之交的闺蜜,都出生于富侨家庭。陈文卿的昌隆参药行原址在中山南路花桥亭边,抗战胜利后,不少华侨汇款到泉州,习惯把钱寄存在昌隆号里,由于昌隆号信誉极佳,有大量侨汇存款作为昌隆号的流动资金。有昌隆号作靠山,懋源杉行如鱼得水,生意兴隆。钱振声对员工宽厚,坚持做慈善,建造水门渡头,为贫困家庭施棺等,有着良好口碑,成为城南杉木行业龙头之一,但后来遭强盗抢劫,损失部分财产。据20世纪50年代公私合营时统计,懋源号当时仍有雇工11人,资本2.8万元。

钱家几代人都在南门经营杉木,钱振声的爷爷1880年在四堡设立“同成”号,经营福杉,后遭受火灾破产。钱振声的父亲钱果标在废墟上搭起简易竹寮,利用父亲的业务关系,初期销售柴木,兼营“九八行”,后来又发展成杉行大户。年轻时的钱振声因为经验不足,一次购进了大批福杉,不料市场猛跌,一时无法偿还货款,父子意见分歧,钱振声自立门户,开创了自己的事业。

除了有著名商行外,这里还可能藏着泉州古翼城城基遗存。三堡桥仔头巷最宽处不超过3米,两侧住着十来户人家,文史研究学者吴健康介绍,他此前曾和杨清江等历史研究学者来这里踏勘,意外发现其东侧的所有房屋都建筑在离地面1到1.5米高的砌体上。杨清江、吴健康根据地形判断:这些房屋地平线底下的高地可能是泉州古翼城城基的遗存。

三堡水沟巷50号 泉州夫妻将青春献给新疆建设

在三堡水沟巷50号,居住着杨英颖和杨英奇两兄弟。他们的祖父经营蚵壳灰生意。蚵壳灰是一种在闽南建筑中广泛使用的建筑材料,祖父经营有方,置办下了占地颇广的大厝。更令他们骄傲的是父母将青春奉献给边疆建设的事迹。

杨英颖和杨英奇介绍,1951年5月18日,经过层层筛选,52位泉州青年响应号召,从东南沿海的泉州出发,奔赴大西北的新疆,其中就包括年仅16岁的母亲阮清珍。来到当时生活环境艰苦的吐鲁番后,阮清珍当上了卫生员,后来与同在卫生队工作的重庆军人杨荣斌相恋成婚,杨英颖和杨英奇都在新疆出生。

1979年,杨荣斌参与筹建新疆伊犁新华医院,夫妻二人来到伊犁,阮清珍成了该医院的医生。直到20世纪90年代,为新疆建设奉献了大半生的夫妇俩回到泉州,阮清珍不忘发挥余热,经常参加义诊活动,深受周围街坊敬重。

三堡通津宫

这里有古翼城水关

三堡八卦沟桥上,有一座通津宫,俗称三堡宫,前身是水尾宫,始建未详,祀奉水仙、崔府君等,后改为通津宫,祀奉文武尊王张巡、许远,二人是唐朝平息安史之乱中镇守睢阳城(今河南商丘市辖区)时死节的名臣,并称“双忠”,在城南胭脂巷附近就曾有一座双忠庙。

通津宫北侧墙壁上,嵌有一方石刻,碑右侧刻着:光绪辛巳年(1881)十二月建立。宫后是城南古水关,笋浯溪通水仙宫的水路经过三堡,古水关就位于古翼城之下。