洛阳桥头的木麻黄浓荫处抖落几声鸟啭时,我正坐在滴水兽垂泪的燕尾脊下读殷若衿的《草木有趣》。红砖古厝里,每一道砖缝都沁着草木的呼吸,正如殷若衿笔下的二十四节气,不只是光阴的刻度,更是大地写给人类的家书。

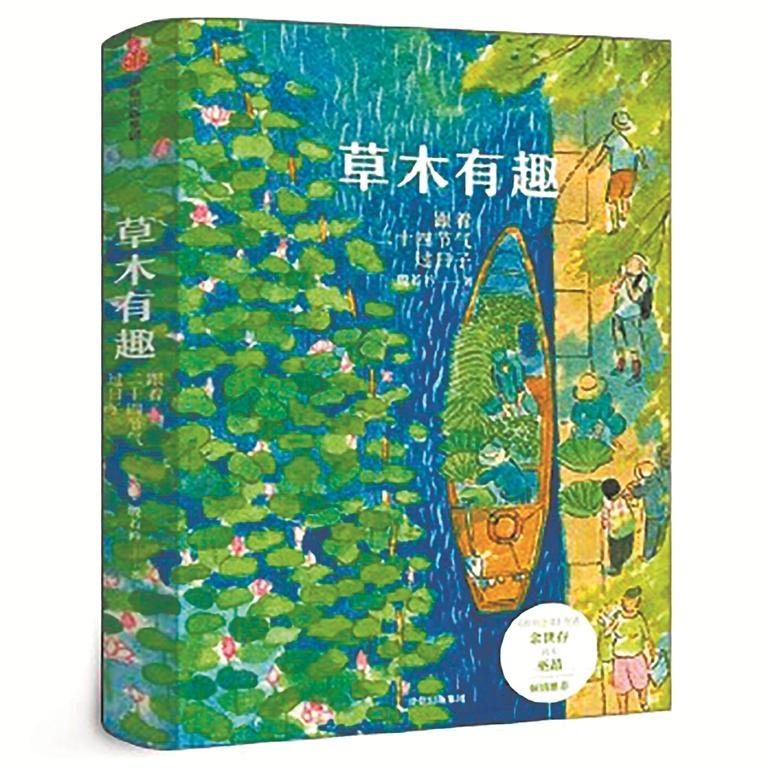

《草木有趣》是一部以二十四节气为脉络,结合中国传统文化与草木自然观察的散文集。

殷若衿写春天的荠菜,总让我想起闽南人家门楣悬挂的“春枝”。那些从山野采回的嫩绿枝条,要在浸满井水的青花瓷瓶里养足七日春意。阿嬷说这叫“借春”,如同书中描述的“草木会偷藏阳光的温度”。当城里人用手机软件记录物候时,老厝里的女人们仍保留着用指甲掐艾草测水汽的绝技——若渗出翡翠色的汁液,便是插秧的好时辰。

雨水时节的苔痕最懂人情。作者写苏州园林墙根的青苔,恰似泉州老巷墙头的“砖苔”。这些墨绿色的时光拓片,会在梅雨季里漫漶成水墨长卷。我尤爱书中“苔衣覆瓦”的细节:老宅屋瓦上的苔藓要留三寸,既防暑气又不碍排水。这种微妙的分寸感,与闽南人泡茶时“七分水三分气”的讲究异曲同工。

翻到秋分时节的“桂花”篇章,想起泉州阿婆们坚信带月采摘的桂花才够香。她们把装满桂花的竹筛搁在天井,说月光能吸走花魂里的浊气。

《草木有趣》最动人处,在于将草木精魂织入人世经纬。读到“紫苏叶包着的童年”,作者说:“紫苏的香气是通往记忆的栈道。”我眼前便浮现闽南阿嬷用紫苏叶裹着的米糕。

书中“南天竹”让我想起老药铺的檀木百子柜。那些黄铜拉环磨出的包浆,记录着多少悬壶济世的故事。泉州街角的凉茶铺至今保留着“见人下药草”的传统:给熬夜的码农添两钱夏枯草,为失恋的姑娘加一片合欢皮。这种因人而异的温情,恰如书中所述“草木治病更治心”。

最惊艳的是“芭蕉听雨”的章节,作者说阔叶植物都是天生的琴师,这让我记起南音老艺人教徒弟的秘诀:吹洞箫前要对着龙眼树练气,因“树气通人息”。这种草木与人声的共鸣,在书中化作“植物与人类共享的呼吸节律”。

在殷若衿笔下,草木年轮是另一种形态的甲骨文。她写古银杏“每道褶皱里都藏着驿站马蹄声”,恰似泉州古榕垂落的气根,每一缕都系着下南洋的帆影。

书中“消失的蓼蓝”章节,揭开草木染的文明断层。这让我想起闽南红砖厝的“出砖入石”技艺,老匠人说砌墙要掺入甘蔗渣,“让墙体会呼吸”。当化学染料取代蓝草,当混凝土淹没传统工法,殷若衿用文字搭建的草木博物馆,成了对抗文化失忆的诺亚方舟。

冬至那章“数九画梅”,与闽南“消寒图”形成奇妙互文。书中老画家每日蘸着砚台冰水画梅,泉州阿婆们则在窗纸上用朱砂描八十一瓣莲花。这种跨越地域的生存智慧,在电子日历盛行的今天,依然固执地延续着“人与草木的古老盟约”。

合上书页时,暮色正将老厝的砖墙染成萱草色。天井里的那株含笑,不知何时悄悄结满了花苞。殷若衿说“草木从不辜负时光”,在红砖厝里,我忽然读懂了她笔下的“植物性生存”——不是对抗时间的流逝,而是像茶树那样,把岁月沉淀成愈发醇厚的回甘。当人们在钢筋水泥的城市中匆匆赶路时,或许我们更该学会像古人那样,用草木的根须丈量生命的深度。