巷遇档案

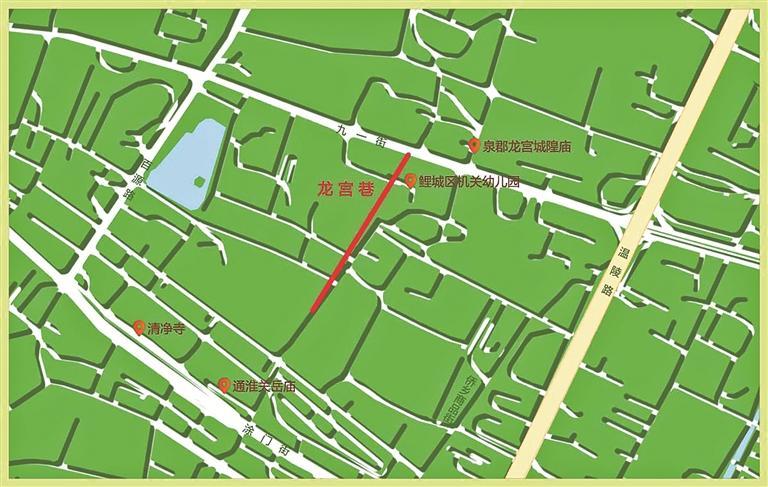

泉州市鲤城区龙宫巷,北起九一街,南接小菜巷。旧时此处地势较低,时常积水。为了镇水,巷口修有一座供奉龙王和城隍的龙宫城隍庙,小巷因此得名龙宫巷。龙宫巷位于古时的古城南隅三教铺龙宫境,境庙龙宫庙,原在龙宫巷口,毁于20世纪60年代,后在巷口附近重修了一座小庙。

□融媒体记者 王了 文/图(除署名外)

龙宫广孝口1号: 状元进士墨宝藏其中

龙宫巷尾所在地,名为广孝口,这里附近原有一座光孝寺,据清道光《晋江县志》载,北宋崇宁二年(1103),郡守潘珏奉诏于南草场废寺建了一座道观,名为崇宁观,后又更名为天宁观、广孝观,南宋绍兴十年(1140)再改为光孝寺。光孝寺今已不存,但近千年的“广孝”地名留存至今。

广孝口1号是建于清代的陈氏古厝,坐北朝南,东西两侧现已改为店铺。据陈氏后人陈自力介绍,这座古厝的建造者是旅菲华侨陈观海,陈观海和著名华侨富商陈光纯是好友,当年一起在菲律宾打拼,可惜陈观海38岁就去世了,去世前在广孝口购地建起了这座大厝,为闽南传统的两进三开间建筑,如今第三进已不存,厝内祖厅则保留了下来。按家族长辈讲述,陈家大约于清朝末年从浙江省入闽,先是在如今的东海街道后厝社区安家,后迁徙至广孝口置地起厝。

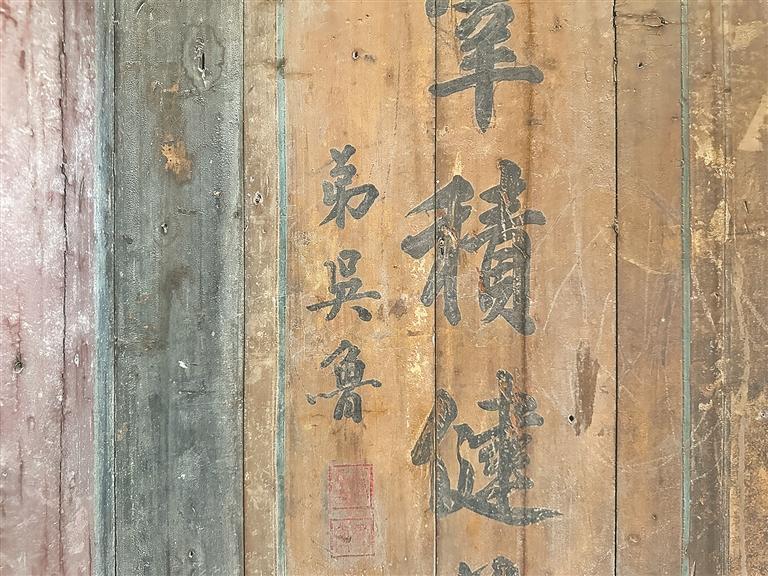

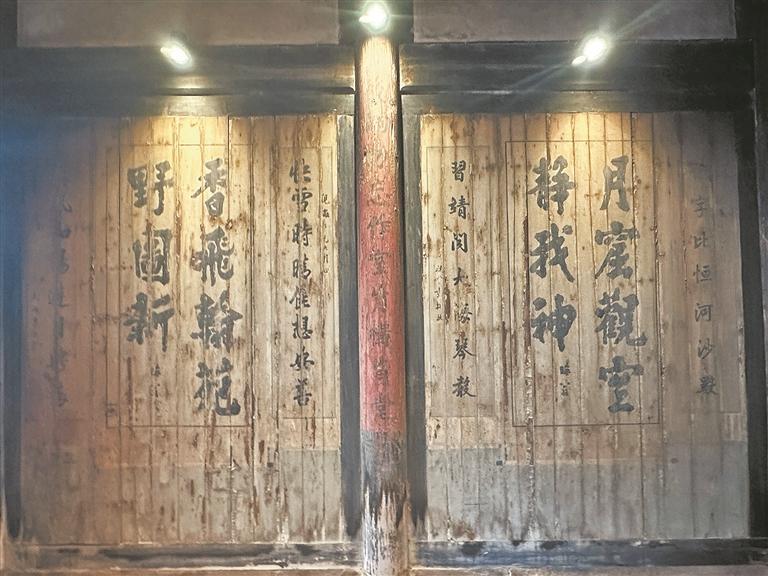

陈氏古厝的祖厅两侧,有4幅临摹宋代大儒朱熹诗作的大字,以及多位泉州状元、进士的书法。参与踏勘的泉州市鲤城区政协文史办原主任吴健康介绍,这种题在墙壁的书法作品在泉州俗称“诗片”。在古城大厝厅堂内,用绘画作品或书法墨宝来装饰墙壁,本为常见,但这陈氏厅堂两侧木质墙壁上,不见任何画作,唯有整版临摹朱熹的大字以及当时的名人书法作品,这样的装饰十分罕见。诗片连同楹联虽逾百年,却得以较好保存,更是难得。

木壁上临摹朱熹诗作的大字每个长宽均约40厘米。“春报南桥川叠翠,香飞翰苑野图新。雪堂养浩凝清气,月窟观空静我神。”这种七言绝句一般被称为《四季绝句》或《春香雪月》。

整首诗以写景为主,蕴含哲理,还隐晦点出了四季特色,为朱熹中年之后所作。吴健康介绍,朱熹的这幅书法原题于何地,至今未有定论,目前在福建尤溪、建瓯、古田等地均有发现。在泉州古城内,朱熹的书法除了“小山丛竹”和关岳庙“正气”匾额外,留存极少。

木壁上还有多位泉州名人的书法,东南侧是泉州状元吴鲁(1845-1912)集唐代诗人司徒空《诗品二十四则》中的诗句:“妙机其微离形得似,是有真宰积健为雄。”

西南侧是清光绪年间泉州府尹李增霨集王羲之的名句:“快雪时晴佳想安善,惠风和畅游目骋怀。”

东北侧是泉州进士庄俊元(1808-1879)录元代诗人王逢《园馆杂书二首》的诗句:“一枕清风闻格磔,半瓶香雪浸苁蓉。”

西北侧是泉州进士黄抟扶(1848-1931)引用佛教用语成联:“识字比恒河沙数,习靖闻大海琴声。”

这些百年书法保存下来不易,陈自力回忆说,以前家族中有人用水清洗墙壁,但被长辈喝止,让书法得以留存。

龙宫巷口: 木偶头雕刻世家传承五代

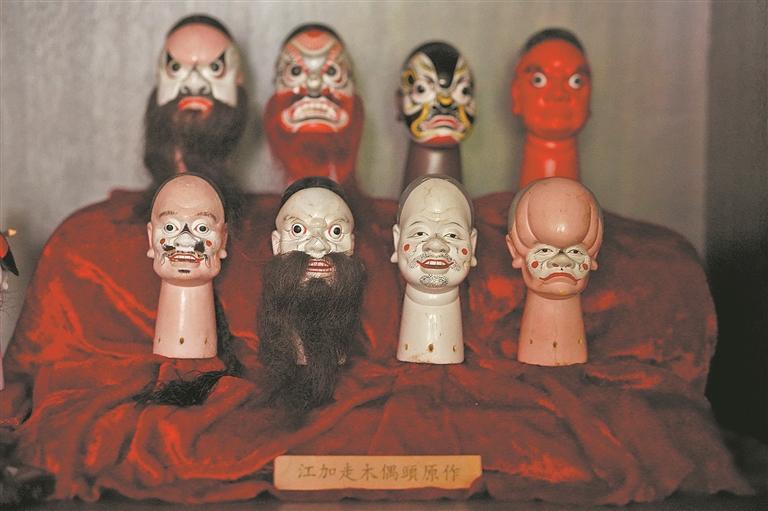

江加走木偶头雕刻工作室位于龙宫巷口的九一街125-1号龙宫A座,这也是江加走后人的家。江加走是泉州的雕刻艺术大师,2008年,木偶头雕刻(江加走木偶头雕刻)被列入第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录。

“江加走木偶头雕刻”传人、泉州市非物质文化代表性传承人江东林介绍说,江家以前住在清源山花园头,后来搬到龙宫巷口,九一街改造后,搬进了楼房。江家的木偶头雕刻技艺从第一代的江金榜开始,到江加走、江朝铉、江碧峰,现在已经传到第五代江东林。一代代的传承和创新,让“江加走木偶头雕刻”声名远播,在东南亚一带也有很高的知名度。

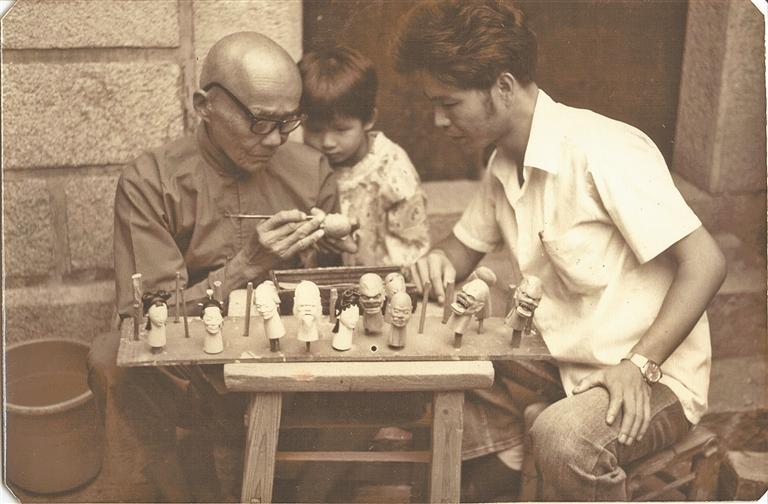

江东林介绍,清末,高祖江金榜一边种田,一边雕刻粉彩木偶头像,以维持家庭生活。曾祖江加走(1871-1954),字长清,11岁开始随父学艺;17岁时和父亲创立专营木偶头雕刻的“永兴信记”;18岁时,江金榜病逝,江加走子承父业。

江加走的父亲传授给他的木偶头像,有50多种造型和一种“平髻”(俗称“苏州髻”)的梳头方式。一代大师江加走在70多年的从艺生涯中,发展创作出280多种不同类型的木偶头像,还创作了十余种不同式样的头髻和发辫,毕生雕刻和粉彩的木偶头像达万余件之多,影响深远。

江东林说,在机器打磨和数控雕刻已经十分普遍的当下,江家的木偶头依然选择用最原始的手工雕刻方式,一个小木偶头需要一周左右才能完成。机器制作的木偶头虽然整齐划一,却缺乏艺术美感,手工雕刻的木偶头每个都是独一无二,简单点说,就是更加“耐看”。

泉郡龙宫城隍庙: 占地面积曾达20亩

古时,在泉州古城,除了大城隍口的泉州府城隍庙(俗称“大城隍”)和小城隍巷的清代晋江县城隍庙(俗称“小城隍”),还有一座城隍庙,就是位于龙宫巷口的泉郡龙宫城隍庙。

如今的泉郡龙宫城隍庙面积仅15平方米左右,这是20世纪90年代重修的,龙宫城隍庙前的“泉郡”二字就已说明其在历史上的官方地位。

泉郡龙宫城隍庙管理人员介绍,该庙据传始建于唐代,最早祀四海龙王,庙号为龙王行宫,后来增祀城隍,改称龙宫城隍庙,成为古代泉州人旱时祈雨、涝时求晴的场所。

清光绪十八年(1892),光绪帝颁旨加封龙宫城隍为“忠佑昭威侯”。清光绪二十一年(1895),泉郡各界为庆贺加封盛事,集资扩建重修庙宇,有正殿、拜亭、大石埕、前殿、凉亭、外石埕和龙王井。东北侧龙宫池更名放生池。庙内装有众善信捐造的铁钟。

据泉郡龙宫城隍庙铁钟图片显示,铁钟铸于1894年。钟高86厘米,直径70厘米。捐造者名录中,包括两广总督黄宗汉的贻字辈后人及商号。

1923年,重修龙宫城隍庙,此时,该庙占地面积达20亩。

1964年,泉州市区拓建九一街,泉郡龙宫城隍庙被拆除,铸钟移至开元寺藏经阁。1995年春,如今的泉郡龙宫城隍庙因地制宜重建。