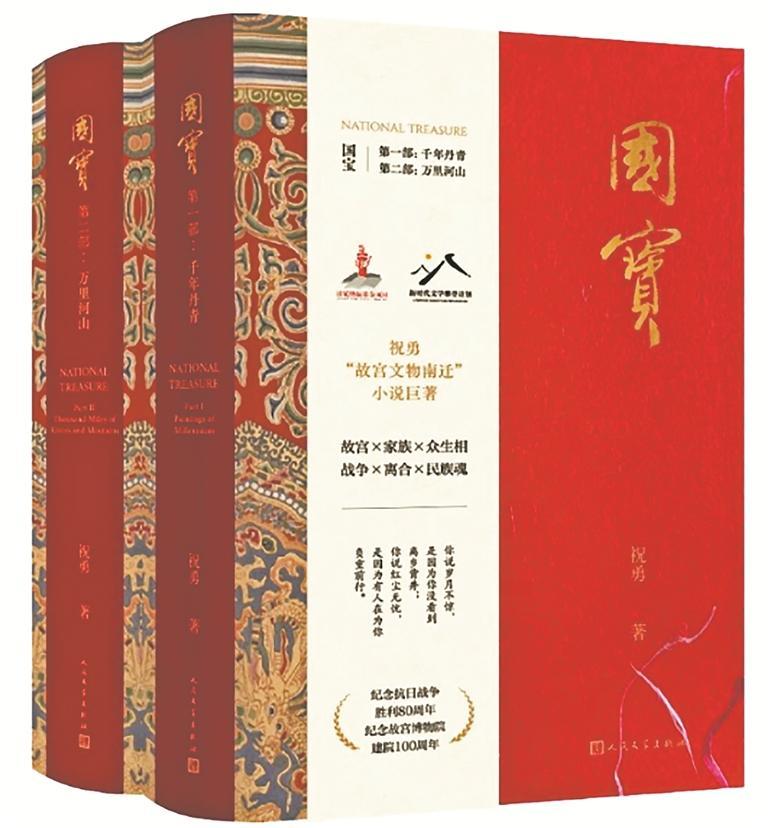

总有一些事件如璀璨星辰,照亮历史的天空。故宫文物南迁,永远辉映史册。它不仅是一场文物的大转移,更是中华民族在风雨飘摇中守护文化根脉的壮丽史诗。

1933年2月,华北局势岌岌可危,故宫珍宝危在旦夕。一场规模宏大、影响深远的文物南迁行动,悄然拉开了帷幕。从北平到南京、上海,又经长沙、汉口、宝鸡、西安等地,最后落足四川、重庆,故宫人员保护着大批文物,辗转各地,颠沛流离。直至战争结束,在1946—1947年期间,故宫南迁文物才踏上了回归之途。

这段历史,所有故宫人都铭记在心。在《国宝》之前,祝勇就写过很多故宫历史随笔或纪实作品,其中包括《故宫文物南迁》。历史研究侧重于冷静客观的梳理推敲,而文学可以呈现历史事件背后人们的行动轨迹、心路历程,让我们察觉到那些被遗忘在“历史”之外的“人”的存在。所有抵御外侮的长城底下,都埋藏着不计其数的无名者的躯骨和血泪。

作为一个长久沉浸于国宝故事中的故宫人,祝勇不断地重返历史现场,他迫切地想要写下前辈的故事,于是,有了这部60万字的长篇历史小说。

那文松,一个出身文物世家、从东北奔逃至北平、求职于故宫的职场新人。小说从他的微观视角切入。易东篱、马横岭、唐知微、石不言、丁彤云、郭之南……那文松的上司与同事,好几位都能在《故宫文物南迁》中找到原型,或者在其他记载中发现依稀的身影。

在南迁筹备阶段,他们拟定可行方案,选择缓冲材料,保护不同形制的文物,每一个折角、每一处缠绕,都凝聚着他们对文物的珍视。南迁之路崎岖艰险,他们应对恶劣的自然环境、行政的拖沓推搪、不轨小人的觊觎与构陷,他们衣食不保身心俱疲,而敌袭匪扰仿佛高悬的达摩克利斯之剑,时刻威胁着文物的安全,在每一个惊心动魄的存亡时刻,他们都把文物的安危放在了自身的安全之前。

这是一群可歌可泣的故宫人,或不惜性命拒绝投降,或投笔从军抗击日寇,或在“国家”与“小我”之间毅然抉择大义,他们的心灵何尝不是在经历着“南迁”?

梅遇影是那文松的妻子,她两次寻夫的经历,是小说的另一条主线。第一次,她怀孕在身,听闻丈夫失踪,焦虑之下,带着女仆鸾凤上路,不幸被土匪绑架,鸾凤被卖入广西大山,她身陷匪窟。第二次,她父母双亡,只身携带幼子,再次踏上寻夫之路,却不幸与幼子在途中离散。如果那文松没有跟随文物南迁,梅家和那家的悲剧可能不会发生。这是梅遇影的怨念,也是我们作为读者自然而然的联想。故宫人,费尽心思保护了文物,却无力保护自己的亲人。梅遇影的经历,是战争中千千万万无辜女性的缩影,与书中涉及的淞沪抗战、南京屠城、北平饥饿、花园口黄河决堤、重庆轰炸等事件交织在一起,所有的战争,都是生灵的涂炭、黎民的苦难。

要记住的,还有帮助完成这场接力的人们,他们或是家属,或是随行保护和运输的军方人员,或是火车司机、铁路维修人员……

这场故宫文物南迁行动,历时14年,行程两万里,穿越大半个中国,涤荡烽火硝烟,跋涉万水千山,上百万件文物几无遗失或损坏,这是叹为观止的奇迹。千年丹青,万里河山。国之重宝,在物,也在人。有宝贵的人们,才有宝贵的物的珍存,才有人类文明的延续。