巷遇档案

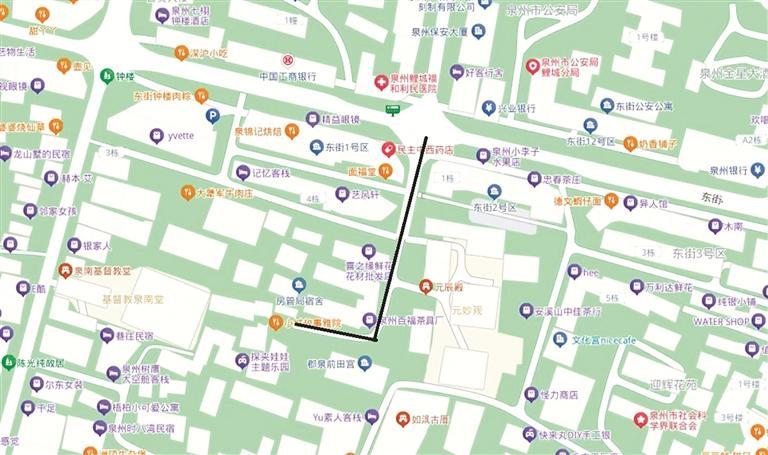

泉州市鲤城区前田巷,北起东街,南接新府口巷。古时巷中住着戏班,戏班供奉前田相公,即戏神雷海青,因此有了前田巷的名称。前田巷又名清槐巷,位于泉州古城东隅中华铺妙华境,这里历来是古城官宦之家聚居之地,许多名人轶事流传至今。

□融媒体记者 王了/文 陈怀晔/供图(除署名外)

张大千寄来照片问候书香门第的女弟子

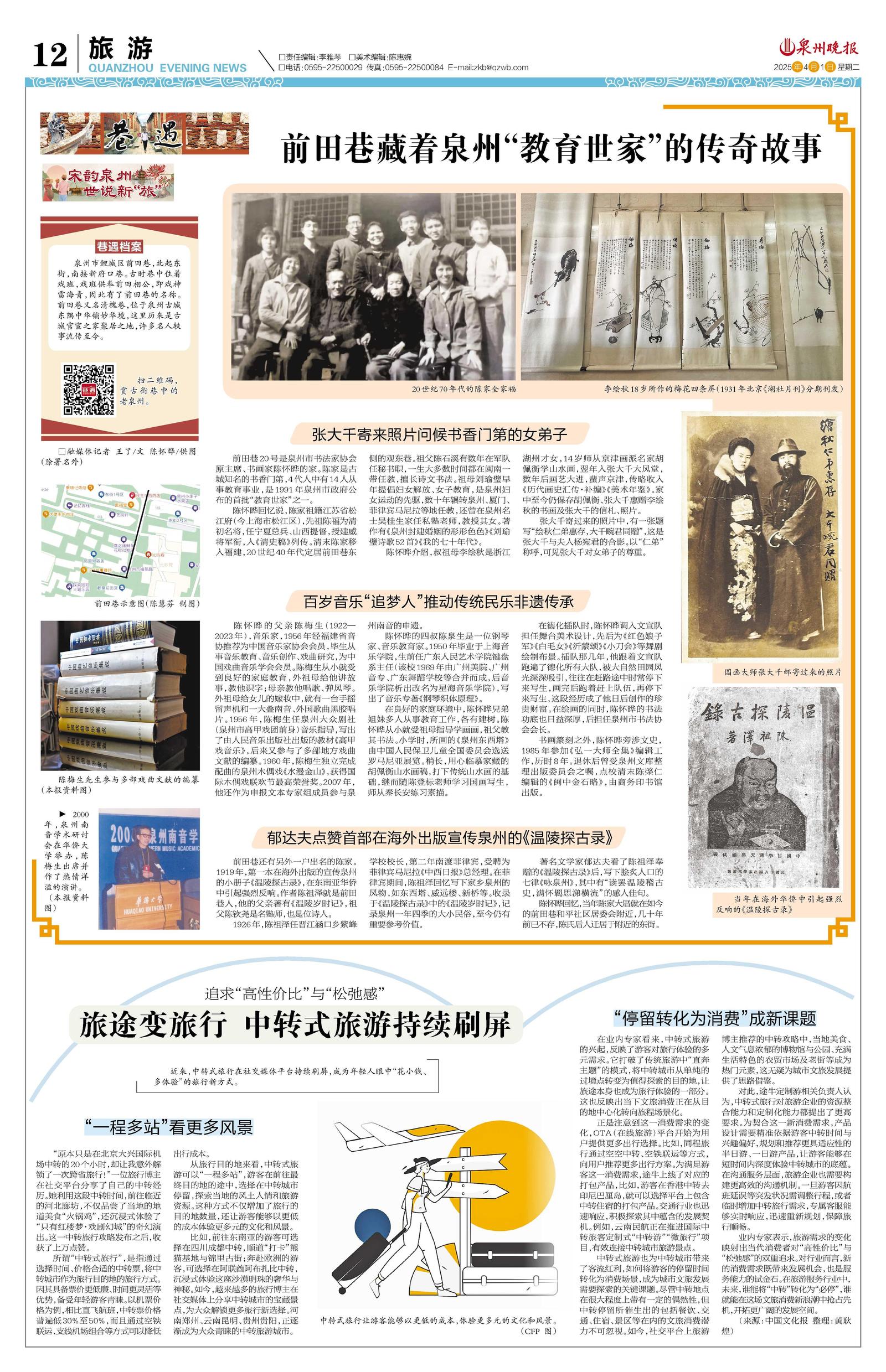

前田巷20号是泉州市书法家协会原主席、书画家陈怀晔的家。陈家是古城知名的书香门第,4代人中有14人从事教育事业,是1991年泉州市政府公布的首批“教育世家”之一。

陈怀晔回忆说,陈家祖籍江苏省松江府(今上海市松江区),先祖陈福为清初名将,任宁夏总兵、山西提督,授建威将军衔,入《清史稿》列传。清末陈家移入福建,20世纪40年代定居前田巷东侧的观东巷。祖父陈石溪有数年在军队任秘书职,一生大多数时间都在闽南一带任教,擅长诗文书法。祖母刘瑜璧早年提倡妇女解放、女子教育,是泉州妇女运动的先驱,数十年辗转泉州、厦门、菲律宾马尼拉等地任教,还曾在泉州名士吴桂生家任私塾老师,教授其女。著作有《泉州封建婚姻的形形色色》《刘瑜璧诗歌52首》《我的七十年代》。

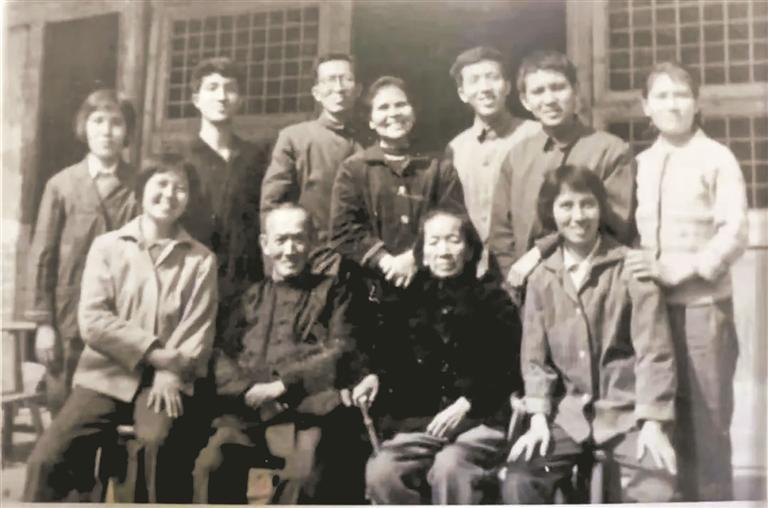

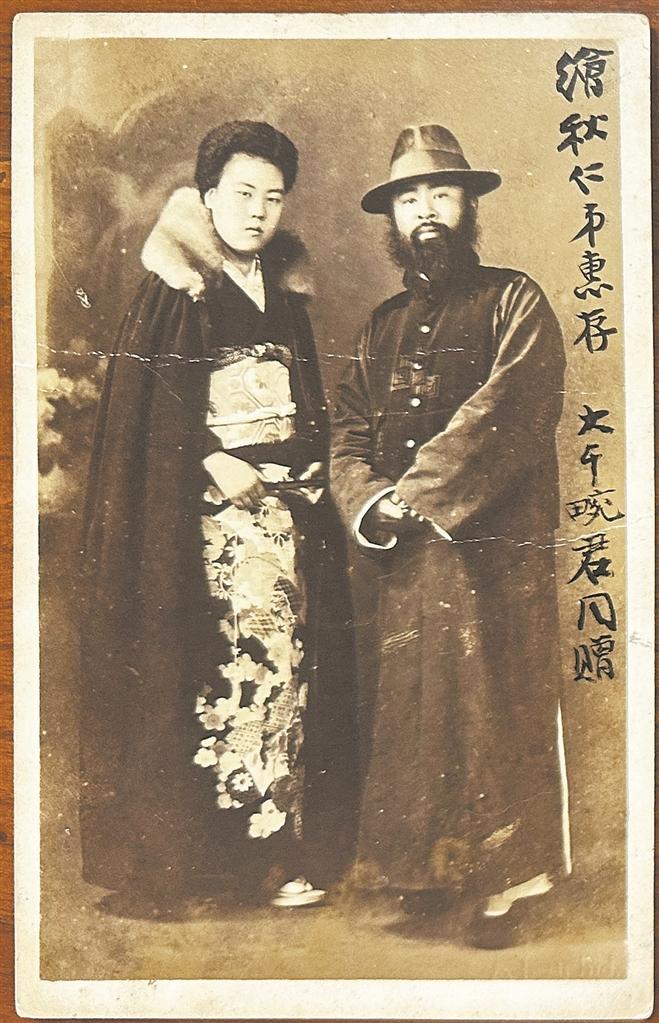

陈怀晔介绍,叔祖母李绘秋是浙江湖州才女,14岁师从京津画派名家胡佩衡学山水画,翌年入张大千大风堂,数年后画艺大进,蜚声京津,传略收入《历代画史汇传·补编》《美术年鉴》。家中至今仍保存胡佩衡、张大千惠赠李绘秋的书画及张大千的信札、照片。

张大千寄过来的照片中,有一张题写“绘秋仁弟惠存,大千畹君同赠”,这是张大千与夫人杨宛君的合影。以“仁弟”称呼,可见张大千对女弟子的尊重。

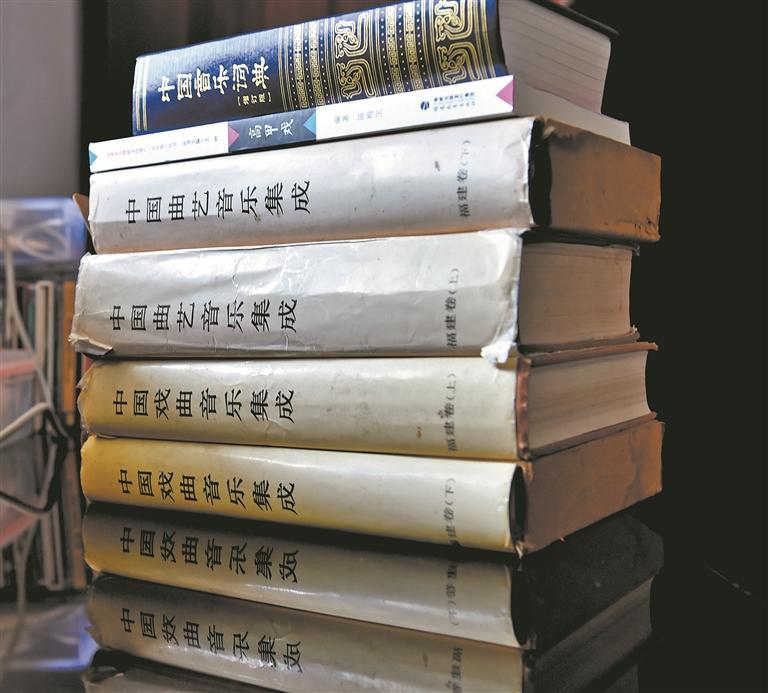

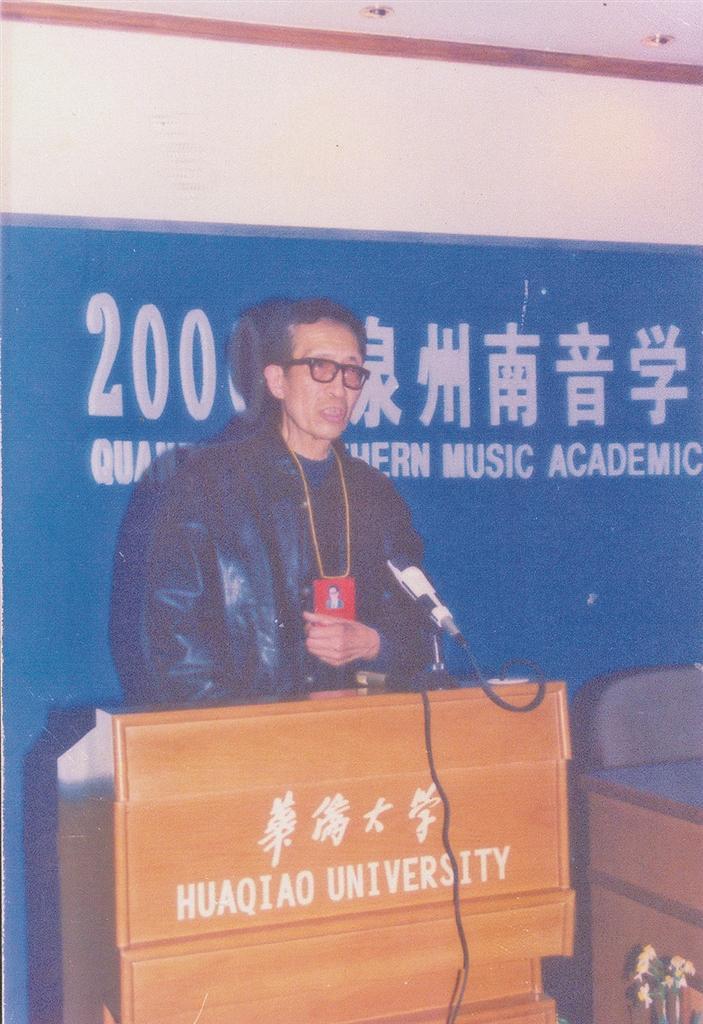

百岁音乐“追梦人”推动传统民乐非遗传承

陈怀晔的父亲陈梅生(1922—2023年),音乐家,1956年经福建省音协推荐为中国音乐家协会会员,毕生从事音乐教育、音乐创作、戏曲研究,为中国戏曲音乐学会会员。陈梅生从小就受到良好的家庭教育,外祖母给他讲故事,教他识字;母亲教他唱歌、弹风琴。外祖母给女儿的嫁妆中,就有一台手摇留声机和一大叠南音、外国歌曲黑胶唱片。1956年,陈梅生任泉州大众剧社(泉州市高甲戏团前身)音乐指导,写出了由人民音乐出版社出版的教材《高甲戏音乐》,后来又参与了多部地方戏曲文献的编纂。1960年,陈梅生独立完成配曲的泉州木偶戏《水漫金山》,获得国际木偶戏联欢节最高荣誉奖。2007年,他还作为申报文本专家组成员参与泉州南音的申遗。

陈怀晔的四叔陈泉生是一位钢琴家、音乐教育家。1950年毕业于上海音乐学院,生前任广东人民艺术学院键盘系主任(该校1969年由广州美院、广州音专、广东舞蹈学校等合并而成,后音乐学院析出改名为星海音乐学院),写出了音乐专著《钢琴织体原理》。

在良好的家庭环境中,陈怀晔兄弟姐妹多人从事教育工作,各有建树。陈怀晔从小就受祖母指导学画画,祖父教其书法。小学时,所画的《泉州东西塔》由中国人民保卫儿童全国委员会选送罗马尼亚展览。稍长,用心临摹家藏的胡佩衡山水画稿,打下传统山水画的基础,继而随陈登标老师学习国画写生,师从秦长安练习素描。

在德化插队时,陈怀晔调入文宣队担任舞台美术设计,先后为《红色娘子军》《白毛女》《沂蒙颂》《小刀会》等舞剧绘制布景。插队那几年,他跟着文宣队跑遍了德化所有大队,被大自然田园风光深深吸引,往往在赶路途中时常停下来写生,画完后跑着赶上队伍,再停下来写生,这段经历成了他日后创作的珍贵财富。在绘画的同时,陈怀晔的书法功底也日益深厚,后担任泉州市书法协会会长。

书画篆刻之外,陈怀晔旁涉文史,1985年参加《弘一大师全集》编辑工作,历时8年。退休后曾受泉州文库整理出版委员会之嘱,点校清末陈棨仁编辑的《闽中金石略》,由商务印书馆出版。

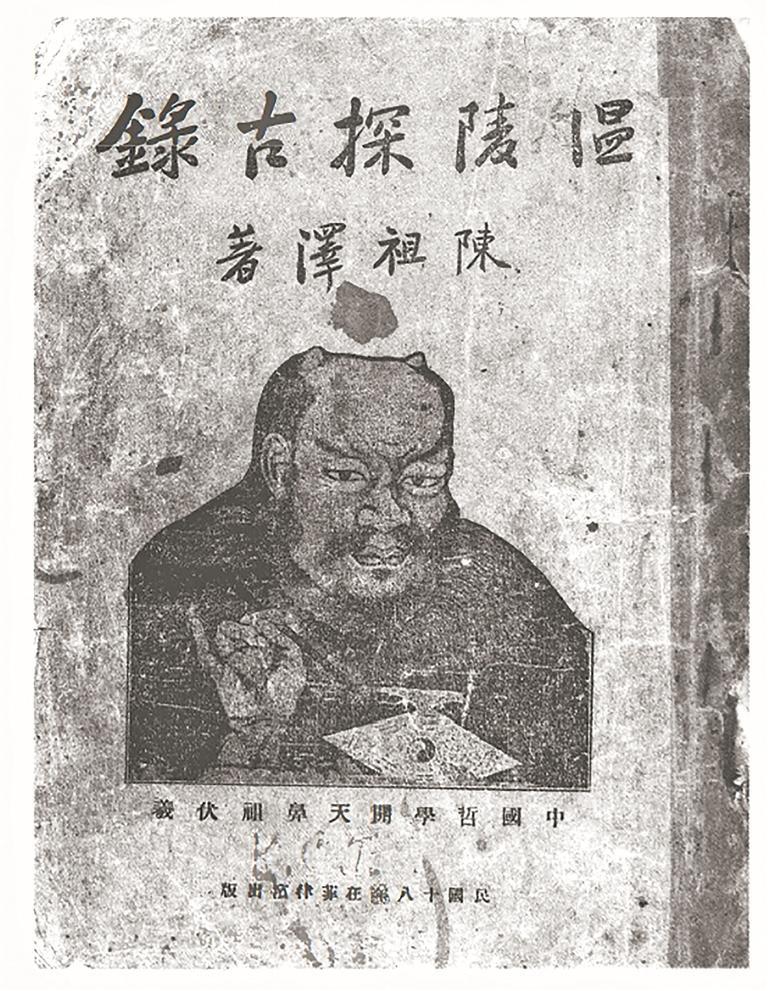

郁达夫点赞首部在海外出版宣传泉州的《温陵探古录》

前田巷还有另外一户出名的陈家。1919年,第一本在海外出版的宣传泉州的小册子《温陵探古录》,在东南亚华侨中引起强烈反响。作者陈祖泽就是前田巷人,他的父亲著有《温陵岁时记》,祖父陈钦尧是名塾师,也是位诗人。

1926年,陈祖泽任晋江涵口乡紫峰学校校长,第二年南渡菲律宾,受聘为菲律宾马尼拉《中西日报》总经理。在菲律宾期间,陈祖泽回忆写下家乡泉州的风物,如东西塔、威远楼、新桥等。收录于《温陵探古录》中的《温陵岁时记》,记录泉州一年四季的大小民俗,至今仍有重要参考价值。

著名文学家郁达夫看了陈祖泽奉赠的《温陵探古录》后,写下脍炙人口的七律《咏泉州》,其中有“读罢温陵稽古史,满怀羁思涕横流”的感人佳句。

陈怀晔回忆,当年陈家大厝就在如今的前田巷和平社区居委会附近,几十年前已不存,陈氏后人迁居于附近的东街。