泉州历史名人李廷机、苏濬自幼都聪颖过人、博览群书。因为研学易经,两人走到了一起,并在科举登第之后相继入仕为官。之后数十载,互相支持。他们都遇事有执,尤守廉洁,甚至甘愿清贫一生。在苏濬去世后,李廷机亲自为其写祭文、撰墓志,后又为其祠作记,并将苏濬认作“吾师吾友”“管鲍交旧”。李、苏二人这段友情,在时光长河中熠熠生辉。

□融媒体记者 吴拏云 文/图

双双沉湎于理学研究

“(苏濬)先生总角与余辈结社开元寺,推翘楚矣。”李廷机在《按察使乡贤特祀紫溪苏先生墓志铭》中这样写道。古代所称“总角”是指八九岁至十三四岁的少年,由此可知,李廷机与苏濬早在少年时代便已结识。苏濬,字君禹,号紫溪,明代晋江人,生于嘉靖二十一年(1542)。其祖先居于晋江清沟,后徙居于泉州城内,家中清寒。李廷机其实比苏濬还要大一岁,他于嘉靖二十年(1541)出生在泉州府新门外笋江一带的一户贫苦人家里,后亦徙居于郡城内。可能是家境比较类似,所以两位少年走得很近。又因共同的爱好,渐渐成为知己。

据清代李清馥《闽中理学渊源考·卷71·文节李九我先生廷机》所载,李廷机“幼禀气薄,就塾后犹夜啼”,身子骨极虚,属于先天性羸弱那种。在长相方面,廷机也并非“天庭饱满”之辈,反而“筋浮睛露”。相貌虽然一般,但廷机却是那种沉静内敛的人,喜欢阅读以及思考问题,有点书痴相。李廷机的才华是私塾先生黄默堂最早发现的。那一年廷机刚好十岁,一天,先生黄默堂以“状元宰相”出题考大家,结果廷机以“名魁天下之选,身近天子之光”破题,才华横溢,气度不凡。黄先生大喜,心知此子将来必成大器,竟命其他同学“北面揖之”。

而据明人李光缙所撰《苏紫溪先生传》载,苏濬在当学生时,“性即耽书,观书史喜见古人全编,不务寻摘”,只要是古人的书,他就必须全书通阅,而且“一过便了大旨,成诵乃休”,看完就可掌握书内要旨,直到能背诵才肯放手。这么一看,也是一位“书痴”级的人物呀。苏濬当秀才时,“为文宏肆”,一时间同龄人中竟无人可与之匹敌。

明代泉州人文蔚起,“道学之正为海内宗”。在大儒蔡清的影响下,泉郡研习理学成风,而易学尤盛。《易经》作为中国古代的经典之一,不仅是一部占卜之书,更是一部哲学之书,它探讨的是宇宙变化规律,揭示的是人生智慧。后世称泉州研易一派为“清源学派”。总角之年的李廷机和苏濬,也被学风熏陶,沉湎于理学研究。他们继张岳、林希元、陈琛、郭惟贤等人之后,在泉州开元寺结社研究《易》学,于研经论道中获取激情和智慧。他们对《易经》的研究,不停留于理论的层面,更融入了生活的实践。

“亦师亦友”的由来

在科举上,天赋异禀的李廷机率先传捷报。隆庆初(约在1567),成绩优异的李廷机被泉州府学选为贡生,召入太学深造,这在古代可是有点“保送生”的味道。太学里的学习环境更好,而且衣食无忧,李廷机在这里如鱼得水。隆庆四年(1570),他在应顺天府(今北京市)乡试中,一举拔得头筹,成为当年的“解元”。清道光《晋江县志·卷38·人物志·名臣2·明·李廷机》载称:“隆庆庚午,顺天解元。”李廷机举顺天乡试后,便到永春游学数年。李廷机乡试成功,大大鼓励了苏濬等泉郡理学同仁。

苏濬也不甘示弱,明万历元年(1573,癸酉年),他在参加乡试时同样拿到第一名,成为当年的“解元”。四年后,即万历五年(1577,丁丑年),苏濬入京参加会试再次拔得头筹,喜中“会魁”。清道光《晋江县志·卷38》载曰:“(苏濬)万历癸酉解元,丁丑会魁。”当时应试文章大多承袭旧说,陈词滥调。而苏濬的文章则“独创矩矱”,令人耳目一新。他在会魁试卷《朝闻道夕》中写道:“人生有涯,而道则无涯。苟以一息有涯之生,而闻千古无涯之道,则谓吾之身以一息为千古可也!”可谓掷地有声。当时主持会试的主考官之一申时行一看这篇文章,就对另一位主考官张四维说:“此卷必晋江人,非苏则李。”认为该卷一定出自晋江理学高人之手,不是苏濬所写,就是李廷机所撰。后来公开试卷时一看,果然是苏濬的。由此事亦可看出,当时苏、李二人的名气已传至京师。

然而,同在万历五年参加会试的李廷机却意外落榜了。苏濬闻讯后,激励好友要继续奋进,希望将来与他一道携手为官,施展才华、实现抱负。李廷机也很听劝,于第二年迁居毘陵(今江苏常州),敛心攻读,以图再战礼闱。

不知是否命运使然,万历十一年(1583),当李廷机再次踏入会试考场时,此时他的好兄弟苏濬恰被朝廷安排来担任同考官,“分校礼闱”。结果,李廷机被苏濬一举选中,成为该科“会魁”。在后来的殿试中,李廷机虽惜败于太医院使朱儒之子朱国祚,但仍荣登“榜眼”。这样的结果他已然满足,并按当时的惯例,将会试选拔他的苏濬尊称为“座师”。这也是后来,李廷机每每在谈及苏濬时,称之“亦师亦友”的缘故。

办事干练擅长发现人才

在为官上,苏、李都是一心想要造福百姓之人,而且一样办事干练,擅长发现、提拔人才。

万历十三年(1585)苏濬在担任浙江督学佥事时,曾开门试士,“士卷未竟,濬阅已遍。冰鉴独操,剗除常调,士始怪骇,久益信服”。(《闽中理学渊源考·卷70》)足见苏濬在取士方面的要求之一就是要有自己独特的见解和主张,他的做法为之后浙江人才辈出局面的形成奠定了基础。苏濬做人还有一个优点,那就是不管他官做多大,都不摆“臭架子”,更不会拒人千里。在他“迁陕西分守参议”时,他“尝单骑行村落,问民疾苦。父老有进斗酒园蔬,酹而嚼之,若亲父兄”。这么一位从四品的官员可以孤身入乡村去探察民情,并和村中长者像亲人一般饮酒闲聊,那真是十分接地气啊。苏濬在广西任职期间,还奉巡抚戴耀之命修纂《粤西全志》(后称《广西通志》)。在该志书的后序中苏濬写道:“今世之所急者,非文也,事也。粤西华夷杂处,丝棼猬集,自嘉靖初迄今逾七十年,所不为无事矣……粤西自嘉靖以来无岁而不寻师,今年征古田,明年征十寨,后年征府江,其事胡可胜纪也。”他将“驭夷”理念融于修志当中,并佐以史实,使得该志“浮沉褒诛,可为信史”。

李廷机万历十七年(1589)也曾分校礼闱,工诗善文的陶望龄便“出其门”。万历十九年(1591),李廷机主持浙江省乡试;万历二十二年(1594)他又主持应天府(今南京市)乡试,次年再典武试。连年主持各地乡试,足见朝廷对廷机的信任。万历二十四年(1596),李廷机晋升为祭酒,这是掌管国子监的最高级主管。按照惯例,祭酒每次到国子监视事时,都会有两位监生举着一块写有“整齐严肃”四字的牌子来到身前,据说这规定是明太祖朱元璋定的,以此“警师儒者”。李廷机一见此牌心生敬畏,所以他在国子监进行训导时,一概以严格为主,使得监生无不奋楫争先。严谨、持正是李廷机此时留给人们最深的印象。从万历二十六年(1598)开始,李廷机崭露自己在处理地方事务方面的超强能力。那年,他迁南京吏部右侍郎,署部事;第二年,典京察,奉诏考察南京百官。李廷机在南京吏部任内3年,“杜绝偏私”,一扫往昔南京吏部四季考吏,或请托,或漏题,或奸诡,或忽略的营私舞弊风气。在南京时,李廷机还兼署南京户、工二部事,“综理精密,事事修治”,得到了一致好评。神宗对李廷机即有“朕知其清谨”的评语。

温良清谨的儒臣风范

苏濬、李廷机都曾在高位时,起了隐遁之心。他们似乎在用行动告诉世人:官场并非人生的全部,真正的智慧在于寻找内心的安稳。

在广西立功后,苏濬被擢升为贵州按察使。不过,一心想着要著书立说的苏濬却不愿为功名所羁,他竭力推辞不赴,并乞休返乡。有司强要留他,结果他却答曰:“用世如虚舟,存而不系,过而不留,不以天下为己有;出世如游鱼,游乎江湖,忘乎江湖,不以己为天下有。”表明了自己的归隐之意。苏濬回到家乡泉州后,过起安贫乐道的生活。有一天,弟子李光缙前去探望他,见他住的地方“湫隘荒芜”,便问他要不要修葺一下房子,苏濬答:“莬裘不在是也。吾且就木矣,何怀居焉?”意思是“这屋子不过就是少了些草皮罢了,我都已是大半截入土的人了,还讲究这住的干什么”。胸襟豁达到这种地步。万历二十七年(1599),苏濬卒于家。李光缙在苏濬去世后作《祭紫溪苏老师文》时,称其是“万钟可麾,三公可却,解组挂冠,四壁潇然”之人。李廷机则在《苏紫溪祠记》中称:“先生(指苏濬)居仅蔽风雨,食仅具饘粥,无余财赢蓄以遗子孙。”

万历三十五年(1607),朝廷推阁臣,李廷机也在名单中。后来,在神宗与之面谈后,李廷机以礼部尚书兼东阁大学士的身份入内阁。同时入阁的还有原礼部尚书于慎行、南京吏部尚书叶向高。虽然李廷机成功入阁,但担心他会“碍事”的某些政治派别,立即发动对他的攻讦,并多次告到神宗那儿。看出反对派心怀叵测,李廷机坚定了辞官决心,遂以年老多病为由累疏乞休。最终在万历四十年(1612),得以致仕归乡。李廷机告老返乡后,在泉州西街五塔巷边建府第居住。天启年间,大学士张瑞图出于对李相国的崇敬,取周朝召公在甘棠树下审案的爱民典故,名其巷为“甘棠巷”,又称该地为“贤相里”。万历四十四年(1616),李廷机卒于家,谥“文节”。去世前,廷机为夫人林氏留下遗嘱:把家中仅剩的44两银子,20两去买口棺材,20多两做丧事费用。可在当时,20两银子根本不够买一口好的棺木。泉州知府蔡善继是李廷机的弟子,闻知此事亲自送两副棺木上门,一副上等的,一副次一等的,以备师娘林氏选用。林氏却以廷机一生清廉为由,不肯收受这份大礼。无奈之下,蔡善继说:从前孔子的门人厚葬了颜渊,孔子也不能禁止他们。我在这里做了地方官,又哪里敢去薄葬我的先生呢?林氏见推辞不掉,不得已,便取了那副次等的棺木来安葬廷机。这就是历史上脍炙人口的典故——“李林却枋”。

苏、李二人,一生砥砺廉洁、以俭范俗,彰显了明代儒臣的风范。

并肩立祠的“管鲍之交”

说到著述传世,苏、李二人亦是学者楷模。苏濬一生著述不少,据清乾隆《泉州府志·卷74·艺文》载,除了名著《四书儿说》外,他还著有《四书解醒》《易经儿说》《易经心说》《易经生生篇》《韦编微言》《鸡鸣偶记》《得得篇》《酒经》《漫吟集》《三余文集》等书。后人评价他“才高而学博,科巍而名彰”,真是实至名归。

李廷机身后留下《四书臆说》《春秋讲章》《性理删》《宋贤事略编》《见答问》《诗经文林贯旨》《国朝名臣言行录》《燕居录》等众多著述,后世将其文章汇编而成的《李文节集》。另有《鉴略妥注》一书,据现代学者考证为“李廷机手著、张瑞图校正、邹圣脉原订”。该书以五言韵语的形式叙述从上古到明代的历史,明白流畅,易读易记。对于古代私塾蒙馆的学童来说,这是一部不错的蒙书。

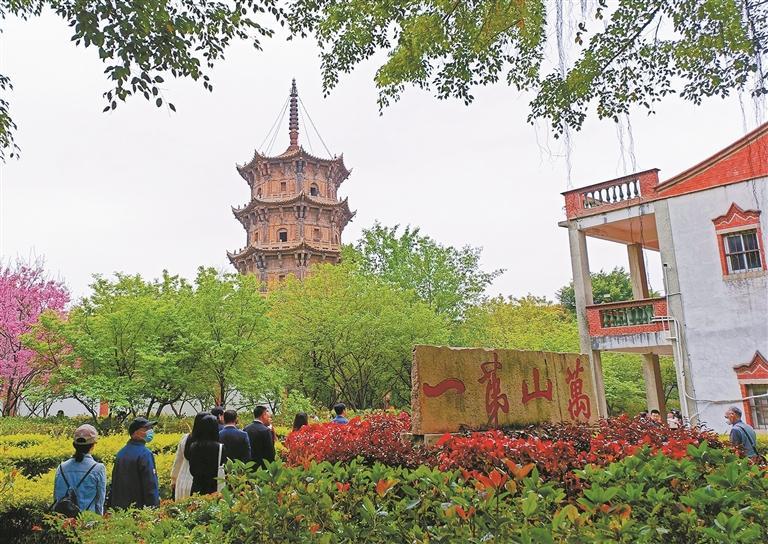

苏濬去世后,郡人在泉州府学尊经阁前请建特祠——苏紫溪祠,对其进行奉祀。李廷机在为苏濬撰写祭文时称:“天夺公权,乡失泰丘,范沦标仆,桑梓同愁。又所恨者,吾师吾友,沆瀣谊新,管鲍交旧。一生胶漆,一旦古今,感存追往,能不伤心!”又在为其撰写墓志铭时称:“紫溪先生自少与余某交,即以道义相剧切,称莫逆。迨癸未,余举进士,复出先生之门,盖相遇甚奇,而交甚久,知甚深。”将两人“管鲍之交”“莫逆至交”的关系,说得十分明白。

在李廷机辞世后,神宗皇帝亦特许在泉州府学前建“李文节公祠”来奉祀他。李廷机与苏濬这两位好朋友的祠堂,也在那一刻,并肩站到了一起。