在惠安县净峰镇烟墩山南麓,有座以山水画为架构的传统园林,其间翠竹迎风,曲水通幽,园区构筑创意年年更新,引发业内关注。近年来,更是以水土保护为主题,根据高低地势、错落古树的形态和意境,进行书法刻字,使得书法这门传统艺术,从斋室走向户外,其内容、形式与古榕曲水相映交融,整个园区再次让人耳目一新,形成既展示生态保护理念,又可供人欣赏的公共艺术空间。

□融媒体记者 洪娜娜 李菁/文 受访者/供图

书法匠心独运

这座由泉州籍著名书画家、鉴赏家、艺术史研究学者康耀仁历时数年打造的园子,名为榕溪园。踏入园中,红砖建筑古朴宁静,竹林葱绿环绕,溪水静流。任清风拂面,穿过藤蔓爬满的廊亭,看似随心置放却蕴含精心设计的天然赏石博物馆便映入眼帘。枣红皮的溪流大石、气韵古朴的青州石、玲珑剔透的太湖石或置于草地,或立于溪边,或伴于古榕之下。在这些形态各异,摆放错落有致的赏石上,刻有康耀仁和其他多位书法名家的墨宝。

行至园林,中心地带的古榕树,因树干交错而形成了树洞,其左下青石,刻有“洞天”,进入洞门,因防止泥石流而建造的水保假山映入眼帘,显然是表现别有洞天的含义。在另一株古榕下,置放一组巨石,其中较高的一块刻有“听禅”二字,侧有小径拾级而上,蜿蜒通幽,一派禅意悠远。

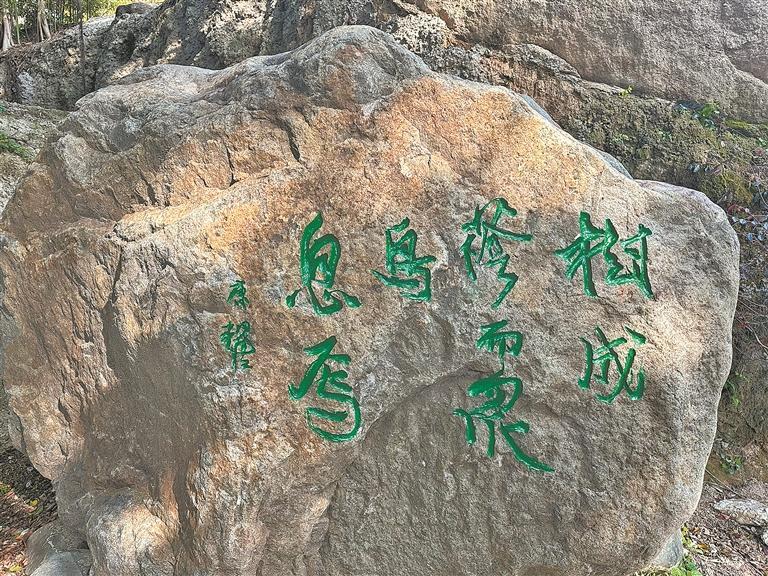

旁侧的扁形圆石,则刻有“树成荫而众鸟息焉”,既点名现场意境,又显现水保的精神内核,而且其章法布局,有意避开凹凸不平的石纹,生动自然,俨然是一处绝佳的打卡点。另有一布满海蛎壳的海石上,刻上了“弄潮”,尽显设计者的巧思。漫步园中,一步一景,处处有韵味。

园中的一处院落,更是饱含着康耀仁对设计的用心。院落围墙的拱门处,也分别摆放大小不同的海石,外侧长石刻上行书“康宁”,内侧卧石则刻篆书 “和”字;宅门口的右侧石头,刻有红色篆书“有万喜”;屋旁,则配置绿色行书“裕”字。最有意思的是,洗手间门口的台盆石,居然刻有“转化”二字,颇为应景。宅院几个关键处的刻字,浓缩了中国人对家的美好愿景。

“岁月失语,唯石能言。”石上刻字由来已久,它以最古朴的方式留存文明印记。康耀仁介绍,园中有大大小小数十处的书法石刻。每一方石刻,都将石头的造型、文字的构思、书法的运用、环境的融合等因素考虑在内。镌刻在石头上的每一道笔锋,他都会反复思考、细细雕琢,将书法与石头巧妙融合。

艺术空间传递水土保护理念

榕溪园不仅是一个艺术空间,还是水土保护和教育实践基地。园内有六棵百年古榕,其中一棵树龄已有157年。它们记录着岁月沧桑,也见证了榕溪园因循就势,变荒山为文化艺术景观,变水土流失点为文化教育景观的生态保护历程。

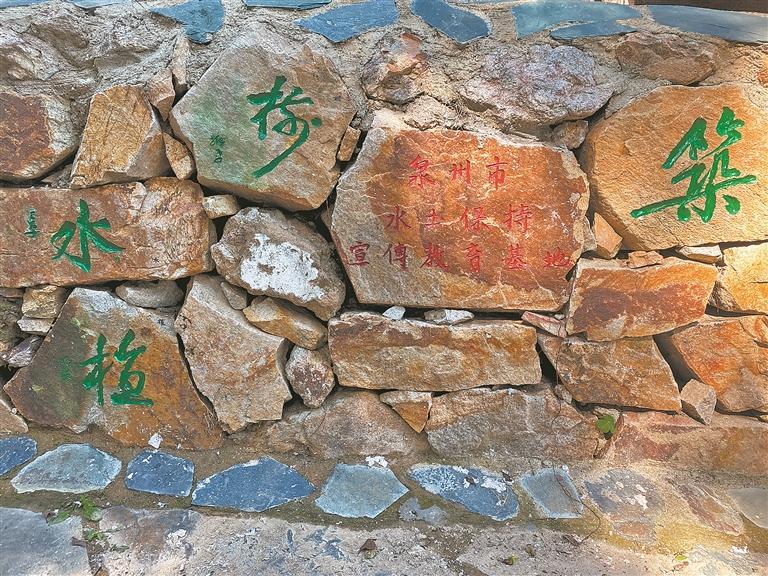

“爱山护水、植树护石、赏心悦目、利民兴邦。”“积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉”……在榕溪园的书法刻字上,水土保护的理念深植其中。园子所在净峰镇烟墩山紧临大海,冬天风沙凛冽,水土流失严重,几成童山秃岭,所幸有几株生命力极强的古榕树巍然屹立。慧眼独到的康耀仁看见了这座荒山的无限可能,在治理的同时,将书法艺术融入其中。

好的园林,是邀请自然万物来做邻居。康耀仁表示,榕溪园建园时,便以“生态”为优先,依据背山面海的自然山坡地势、沟壑进行规划建设。在利用改造荒废山坡的基础上,保护原有古榕树,并作为地标;利用山林里的倒木、苔藓形成小微栖息地,让石刻艺术与自然生态共融共生,美美与共。

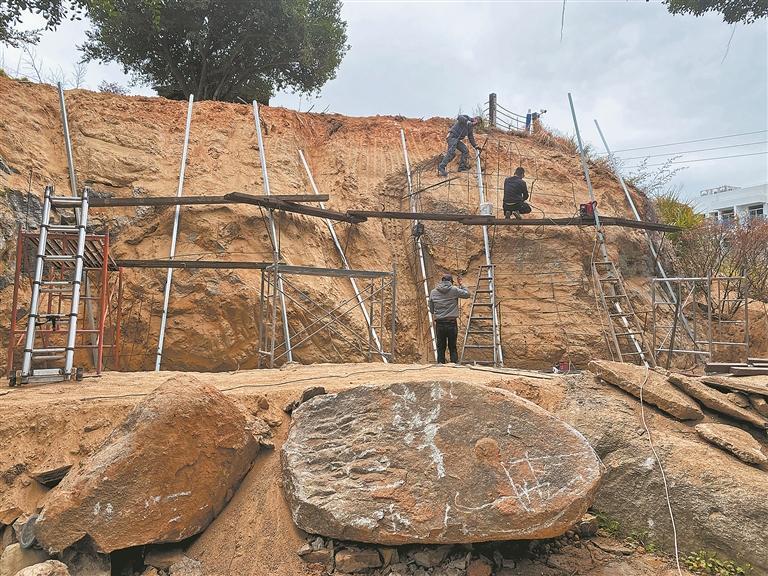

两年前,园内曾有一部分山体遭连日暴雨冲刷导致滑坡,造成水土流失。惠安县水利局参与局部修缮治理工程,涵养了水,保住了土,增加了植被,建成一个初具规模的水土保护和教育实践基地。如今,净峰镇的不少中小学组织师生前来参观和学习。

“这是一种水土保护治理模式的创新,致力于植树护石、治山治水,也让优秀石刻书法艺术在这里扎根、生长。期待这里能成为一个生动而深刻的水土保护科教园,让每一位到访者在感受传统文化的同时,也能增强生态保护意识。”惠安县水利局局长杨英忠表示。

传统文化与公共艺术

亲切交融

在榕溪园的另一棵古榕下,有一对石头像鸳鸯相伴,彼此依偎凑成“心”形。康耀仁在其中一块石头上镌刻下了“爱”字,完成了一处“有爱”的公共艺术作品。

“这里可以成为年轻人的打卡地。”康耀仁表示,石刻书法作为有一定欣赏门槛的传统文化,不该被束之高阁,可以通过打造一些可亲可感的形式和场景来拉近它与年轻人的距离,吸引更多人前来接触、了解、亲近。近年来,公共艺术受到越来越多人的关注,但在大多数人的印象中,公共艺术的关键词是“当代”。实际上,传统文化与公共艺术的结合能够碰撞出不一样的惊喜,传统的石头、书法也可以很有趣。刻上书法的石头,不仅带有文化性和艺术性,可以美化环境,还能与生态修复系统相结合,以简朴的形式起到生态警示的作用,为公共艺术注入了可持续发展的内涵。

记者了解到,除了公共艺术,榕溪园还有更多值得探索的艺术空间。在这里,每年不定期举办名家展览,曾举办过《渐变——明清至当代名家书法展》《明四家精品展》等重要展览,以及《弘一法师书法的十个阶段》等学术讲座。