晋江四月的天犹如娃娃脸,说变就变。气温骤降,细雨飘飞,撑着伞走在龙湖镇福林村的大街小巷,我感受到了历史与现代的交融、传统与创新的碰撞。这里的每一处建筑、每一个故事,都让我对这片土地充满了热爱和敬意。这座被誉为“侨乡中的侨乡”的村落,一砖一瓦、一草一木,都写满了岁月的痕迹。当我踏入这片土地,仿佛穿越时空,开启了一场与历史和文化的深情对话。

蒙蒙细雨中,我来到福林寺,这是福林村的精神坐标。踏入寺门,古朴庄重的氛围扑面而来,红墙青瓦、飞檐斗拱,在晨光里散发着岁月的光泽。寺内香烟袅袅,梵音阵阵,让人的心瞬间沉静下来。

1941年,一代高僧弘一法师来到这里驻锡修持。他在寺院后殿阁楼潜心著作,完成了《律钞宗要随讲别录》《晚晴集》《药师经析疑》等三部经典书籍的后期整理。法师还将寺后的小花园取名清凉园,并留下对联:“福德因缘一一殊胜,林园花木欣欣向荣”。四方人士慕名而来请求墨宝,弘一法师赠字结缘。漫步在寺中,想象着大师曾经在这里青灯古卷、晨钟暮鼓的修行生活,心中满是敬畏。如今,寺后方修建的巨型露天观音像,慈悲祥和,吸引着众多信众前来祭拜,为福林寺增添了一份神圣庄严的气息。

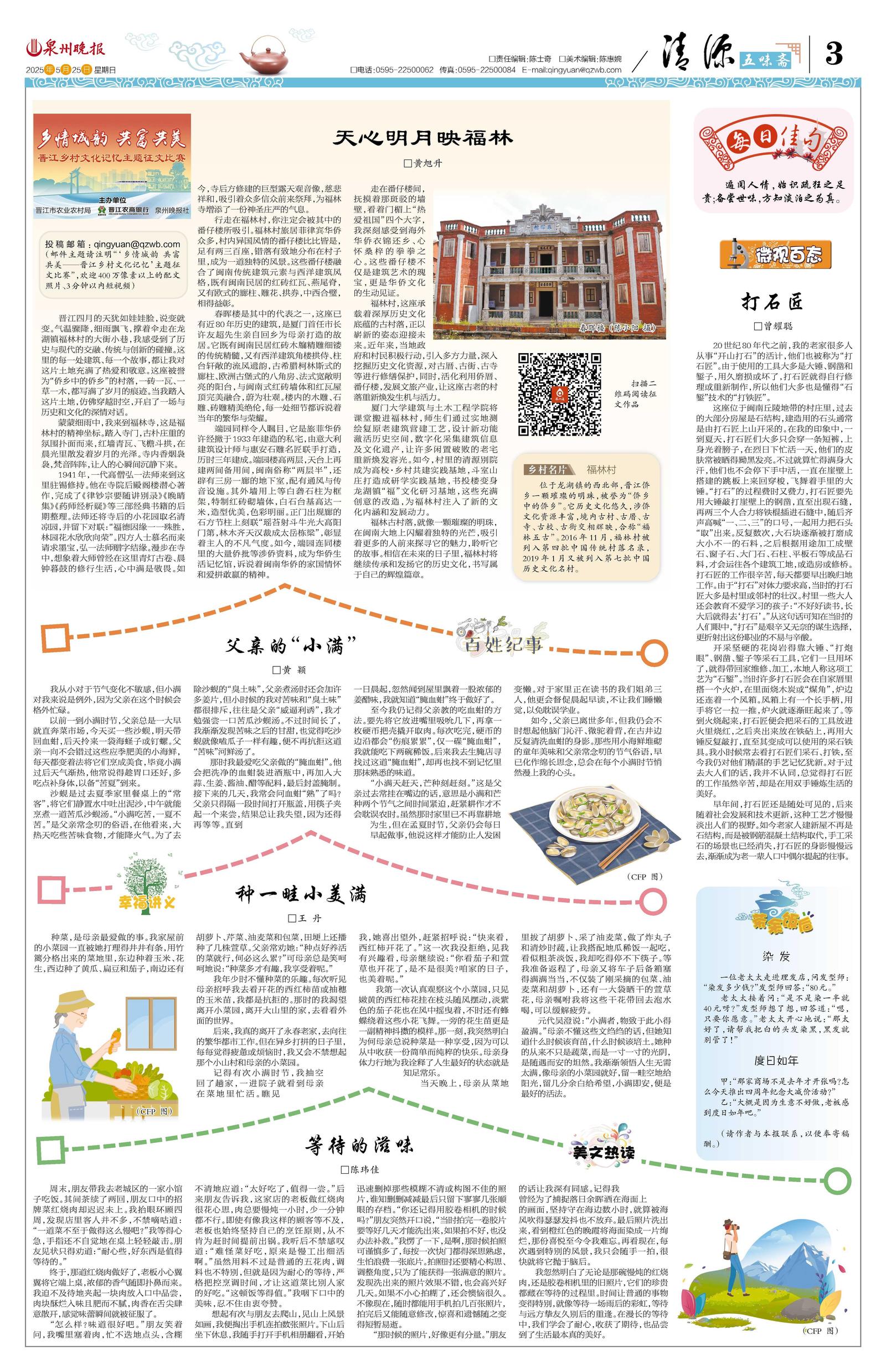

行走在福林村,你注定会被其中的番仔楼所吸引。福林村旅居菲律宾华侨众多,村内异国风情的番仔楼比比皆是,足有两三百座,错落有致地分布在村子里,成为一道独特的风景。这些番仔楼融合了闽南传统建筑元素与西洋建筑风格,既有闽南民居的红砖红瓦、燕尾脊,又有欧式的廊柱、雕花、拱券,中西合璧,相得益彰。

春晖楼是其中的代表之一,这座已有近80年历史的建筑,是厦门首任市长许友超先生亲自回乡为母亲打造的故居。它既有闽南民居红砖木牖精雕细镂的传统精髓,又有西洋建筑角楼拱侍、柱台轩敞的流风遗韵,古希腊柯林斯式的廊柱、欧洲古堡式的八角房、法式宽敞明亮的阳台,与闽南式红砖墙体和红瓦屋顶完美融合,蔚为壮观。楼内的木雕、石雕、砖雕精美绝伦,每一处细节都诉说着当年的繁华与荣耀。

端园同样令人瞩目,它是旅菲华侨许经撇于1933年建造的私宅,由意大利建筑设计师与惠安石雕名匠联手打造,历时三年建成。端园楼高两层,天台上再建两间备用间,闽南俗称“两层半”,还辟有三房一廊的地下室,配有通风与传音设施。其外墙用上等白砻石柱为框架,特制红砖砌墙体,白石台基高达一米,造型优美,色彩明丽。正门出规廊的石方节柱上刻联“瑶苔射斗牛光大高阳门第,林木齐天汉裁成太岳栋梁”,彰显着主人的不凡气度。如今,端园连同楼里的大量侨批等涉侨资料,成为华侨生活记忆馆,诉说着闽南华侨的家国情怀和爱拼敢赢的精神。

走在番仔楼间,抚摸着那斑驳的墙壁,看着门楣上“热爱祖国”四个大字,我深刻感受到海外华侨衣锦还乡、心怀桑梓的拳拳之心。这些番仔楼不仅是建筑艺术的瑰宝,更是华侨文化的生动见证。

福林村,这座承载着深厚历史文化底蕴的古村落,正以崭新的姿态迎接未来。近年来,当地政府和村民积极行动,引入多方力量,深入挖掘历史文化资源,对古厝、古街、古寺等进行修缮保护,同时,活化利用侨厝、番仔楼,发展文旅产业,让这座古老的村落重新焕发生机与活力。

厦门大学建筑与土木工程学院将课堂搬进福林村,师生们通过实地测绘复原老建筑营建工艺,设计新功能激活历史空间,数字化采集建筑信息及文化遗产,让许多闲置破败的老宅重新焕发容光。如今,村里的清源别院成为高校·乡村共建实践基地,斗室山庄打造成研学实践基地,书投楼变身龙湖镇“福”文化研习基地,这些充满创意的改造,为福林村注入了新的文化内涵和发展动力。

福林古村落,就像一颗璀璨的明珠,在闽南大地上闪耀着独特的光芒,吸引着更多的人前来探寻它的魅力,聆听它的故事。相信在未来的日子里,福林村将继续传承和发扬它的历史文化,书写属于自己的辉煌篇章。

乡村名片 福林村

位于龙湖镇的西北部,晋江侨乡一颗璀璨的明珠,被誉为“侨乡中的侨乡”。它历史文化悠久,涉侨文化资源丰富,境内古村、古厝、古寺、古校、古街交相辉映,合称“福林五古”。2016年11月,福林村被列入第四批中国传统村落名录,2019年1月又被列入第七批中国历史文化名村。

投稿邮箱:qingyuan@qzwb.com(邮件主题请注明“‘乡情城韵 共富共美——晋江乡村文化记忆’主题征文比赛”,欢迎400万像素以上的配文照片、3分钟以内短视频)