每一粒文学的种子,都曾在青春的土壤里蛰伏过。年少的我在方格稿纸的田垄上播种文字,用期待浇灌,用热忱施肥,直到那年九月,终于在泉州晚报收获一枚青涩的果实。与晚报的缘分就此开始,多少珍贵的记忆如同温润的琥珀,将文学初心与报人栽培的美好,永远凝固在时光里。

读高中时,我就开始在校刊发表作文,也在教育局的征文比赛中得奖,还担任着学校文学社社长。在报刊发表作品,便成了我梦寐以求的理想。满怀激情写稿,满怀期待到邮局寄了稿件,然后等待着能有“豆腐块”在报刊发芽。可是,投稿大多是石沉大海,或者是原稿退回,再多者是加了编辑的鼓励语言。

高二暑假,在青少年宫一起学声乐的伙伴知道我爱写作,告诉我他市区同学的爸爸是报社的编辑,可以帮我把稿件转过去看看。我倍感欣喜,便从写过的习作和日记中挑选了一篇写家事的短文,再修改后整齐地抄在格子稿纸上,认真折好,连同一个美丽的梦想一起装入信封。

接下来就是盼星星盼月亮地等待。家里附近不知哪里有报纸,只知道远处的中学传达室有。那时候是暑假,于是我几乎天天踩二三十分钟自行车到学校去看报纸。传达室的老大爷对我的认真有点诧异。开学了更是每天中午准时往传达室跑,这便也养成了我每天阅读泉州晚报的好习惯。

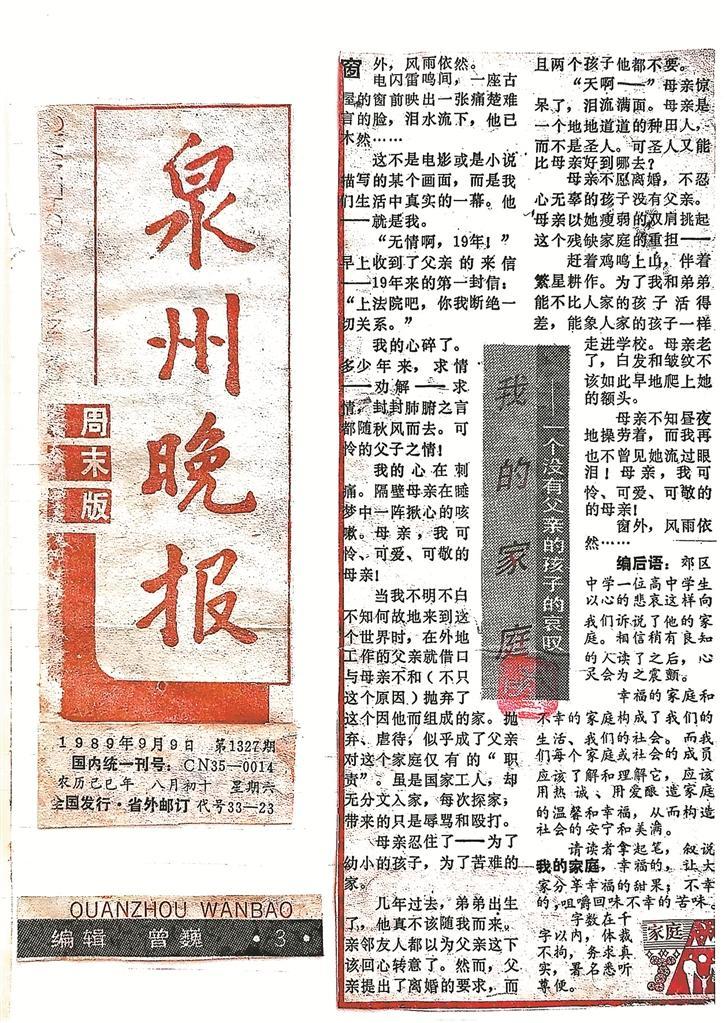

功夫不负有心人。那是一个周末:1989年9月9日。泉州晚报周末版刊登了一篇文章《我的家庭——一个没有父亲的孩子的哀叹》,奇怪的是文章没有署名,但加了编者按:“郊区中学一名高中学生以心的悲哀这样向我们诉说了他的家庭。相信稍有良知的人读了之后,心灵会为之震颤。”

一位亲戚不知从哪里来的消息,怒说我不该把父亲“卖报纸”(意思在报纸公开父亲的行为)。这时,我才明白了编辑的良苦用心,不署名是为了不让我受到某种社会压力。我记住了编辑的名字,也一直感恩着,是他的关心,让我的文学梦破土萌芽。

第一次作品署名见报是1990年4月18日。那时校园流行诗歌,文学社社员都会攒些零钱买汪国真或舒婷等等的诗集,或者自己做个精美的诗抄本。我大胆把一则题为《假果花》的短文交给来学校开诗歌讲座的晚报编辑,没想到很快就发表了。

第一次参加报社活动是1992年第二季度,来自各单位的文宣工作者参加泉州晚报主办的第三期“新闻文秘培训班”。三个月的学习让我受益匪浅,更荣幸的是,我作为每期仅有的两名优秀学员之一,被聘为特约通讯员。有了这本特约通讯员证,我如打鸡血般,写作更有激情了。通讯报道、诗歌散文接二连三发表。行走如风一般,尤其是夏天,插在衬衣上口袋里本子的正面一定得朝外,让“泉州晚报特约通讯员证”字眼向外人展示。

第一次荣获报社征文奖项是1993年。当年5月,报社举办了“紫帽山风采”征文比赛。我很荣幸受报社副刊部邀请,与一些知名作家到紫帽山采风。回来后写了一篇散文《紫帽山,游你没商量》,被采用刊登。后来征文揭晓,我竟然成了17位获奖作者之一。这是一次难忘的得奖,因为获奖作者中有国内著名诗人蔡其矫,有我市知名文史专家陈泗东……

时光如同晚报上的铅字,清晰地印在生命的篇章里。折叠稿纸时的忐忑期待、编辑老师匿名刊发时的周全考量、培训班课堂上的笔耕不辍、与作家们共赴紫帽山采风的漫步遐思……都成了生命里温润的琥珀。愿这承载着无数人梦想与情感的报刊,如同奔腾的晋江之水,源源不断地输送养分,滋润更多人的文学梦想。而我也将带着这份初心,继续在文字的世界里漫步,如同当年那个在传达室踮脚等待的少年,始终怀揣热望。 (作者系泉州市丰泽区城东街道东星社区党委副书记)