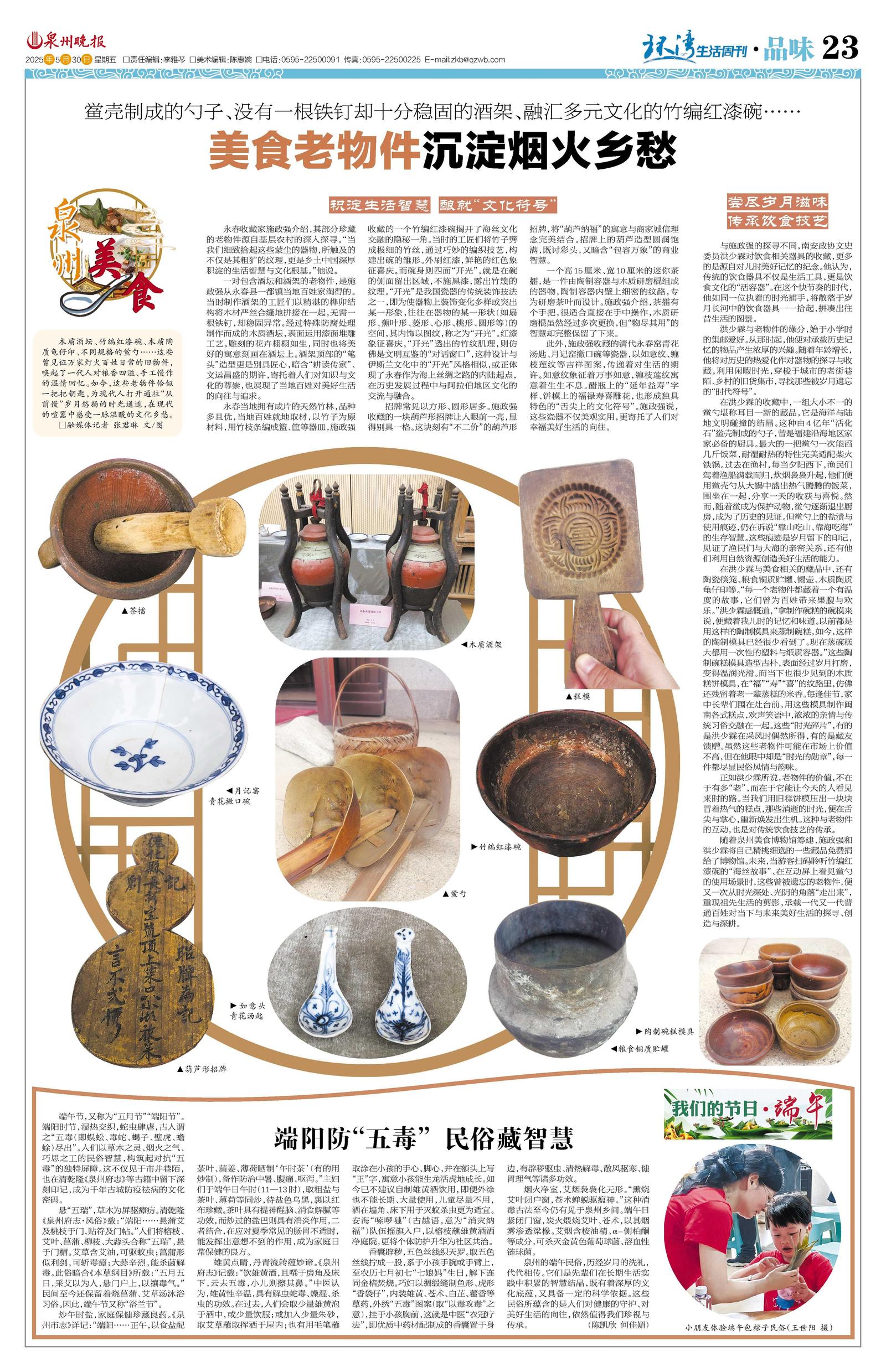

端午节,又称为“五月节”“端阳节”。端阳时节,湿热交织,蛇虫肆虐,古人谓之“五毒(即蜈蚣、毒蛇、蝎子、壁虎、蟾蜍)尽出”。人们以草木之灵、烟火之气、巧思之工的民俗智慧,构筑起对抗“五毒”的独特屏障。这不仅见于市井巷陌,也在清乾隆《泉州府志》等古籍中留下深刻印记,成为千年古城防疫祛病的文化密码。

悬“五瑞”,草木为屏驱瘴疠。清乾隆《泉州府志·风俗》载:“端阳……悬蒲艾及桃枝于门,贴符及门帖。”人们将榕枝、艾叶、菖蒲、柳枝、大蒜头合称“五瑞”,悬于门楣。艾草含艾油,可驱蚊虫;菖蒲形似利剑,可斩毒瘴;大蒜辛烈,能杀菌解毒。此俗暗合《本草纲目》所载:“五月五日,采艾以为人,悬门户上,以禳毒气。”民间至今还保留着烧菖蒲、艾草汤沐浴习俗。因此,端午节又称“浴兰节”。

炒午时盐,家庭保健珍藏良药。《泉州市志》详记:“端阳……正午,以食盐配茶叶、蒲姜、薄荷晒制‘午时茶’(有的用炒制),备作防治中暑、腹痛、呕泻。”主妇们于端午日午时(11—13时),取粗盐与茶叶、薄荷等同炒,待盐色乌黑,裹以红布珍藏。茶叶具有提神醒脑、消食解腻等功效,而炒过的盐巴则具有消炎作用,二者结合,在应对夏季常见的肠胃不适时,能发挥出意想不到的作用,成为家庭日常保健的良方。

雄黄点睛,丹青流转蕴妙谛。《泉州府志》记载:“饮雄黄酒,且噀于房角及床下,云去五毒,小儿则擦其鼻。”中医认为,雄黄性辛温,具有解虫蛇毒、燥湿、杀虫的功效。在过去,人们会取少量雄黄泡于酒中,或少量饮服;或加入少量朱砂,取艾草蘸取挥洒于屋内;也有用毛笔蘸取涂在小孩的手心、脚心,并在额头上写“王”字,寓意小孩能生龙活虎地成长。如今已不建议自制雄黄酒饮用,即便外涂也不能长期、大量使用,儿童尽量不用,洒在墙角、床下用于灭蚊杀虫更为适宜。安海“嗦啰嗹”(古越语,意为“消灾纳福”)队伍摇旗入户,以榕枝蘸雄黄酒洒净庭院,更将个体防护升华为社区共治。

香囊辟秽,五色丝线织天罗。取五色丝线拧成一股,系于小孩手腕或手臂上,至农历七月初七“七娘妈”生日,解下连同金楮焚烧。巧妇以绸缎缝制鱼形、虎形“香袋仔”,内装雄黄、苍术、白芷、藿香等草药,外绣“五毒”图案(取“以毒攻毒”之意),挂于小孩胸前,这就是中医“衣冠疗法”,即优质中药材配制成的香囊置于身边,有辟秽驱虫、清热解毒、散风驱寒、健胃理气等诸多功效。

烟火净室,艾烟袅袅化无形。“熏烧艾叶闭户窗,苍术蝉蜕驱瘟神。”这种消毒古法至今仍有见于泉州乡间。端午日紧闭门窗,炭火煨烧艾叶、苍术,以其烟雾渗透梁椽。艾烟含桉油精、α-侧柏酮等成分,可杀灭金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌。

泉州的端午民俗,历经岁月的洗礼,代代相传。它们是先辈们在长期生活实践中积累的智慧结晶,既有着深厚的文化底蕴,又具备一定的科学依据。这些民俗所蕴含的是人们对健康的守护、对美好生活的向往,依然值得我们珍视与传承。(陈凯欣 何佳媚)